情報の修正を提案する

駐車場

定休日

最新の定休日については公式サイトで再度ご確認ください。

(全店舗の定休日を見る)

アクセシビリティ情報

キャッシュレス決済

その他の情報

公式サイト

アクセスマップ

現在地からの最短ルートを表示する

地図

地図を読み込んで表示

おすすめポイント

現在は遊廓に関係したものは石碑以外ほとんど残っていません。また、宅地開発と道路の新設などによって閑静な住宅街へと変わっています。

人や建物は入れ替わり全く新しい街並みへと変貌しています。

磐見町遊廓(若松遊廓)の新築 明治時代の末頃には、若松市中に栄町・七日町・後ノ分(現在の本町 諏訪神社の裏)などに遊廓が点在していました。

それらの遊廓を風紀上1ヶ所に集めることとなり、一度は桜の名所でもあった河原町湯川端(現在の城西小学校付近)に決定しました。ところが当時の市長であった秋山清八は市内に遊廓を設置することに反対します。

同じ頃、明治29年2月(1896年)に若松市は市の発展のために日本軍兵営の設置を陳情し、それとともに兵営地献納を申し出ました。それにより若松市に軍隊が常駐するのを見越した業者は、明治34年(1901年)七日町通りの北西(磐見町)に位置を決定し、それまで点在した遊廓をまとめてその地に新築したのです。

当初の遊廓は10軒ほどでした。その後仙台から歩兵第65連隊が若松入りした明治41年(1908年)には、40名ほどの女性が働いていたと言われています。

磐見町遊廓では巡査の見回りがあり、許可なく一歩でも遊廓から出ると娼妓取締規則違反として2円から3円の罰金となったという記録も残されています。

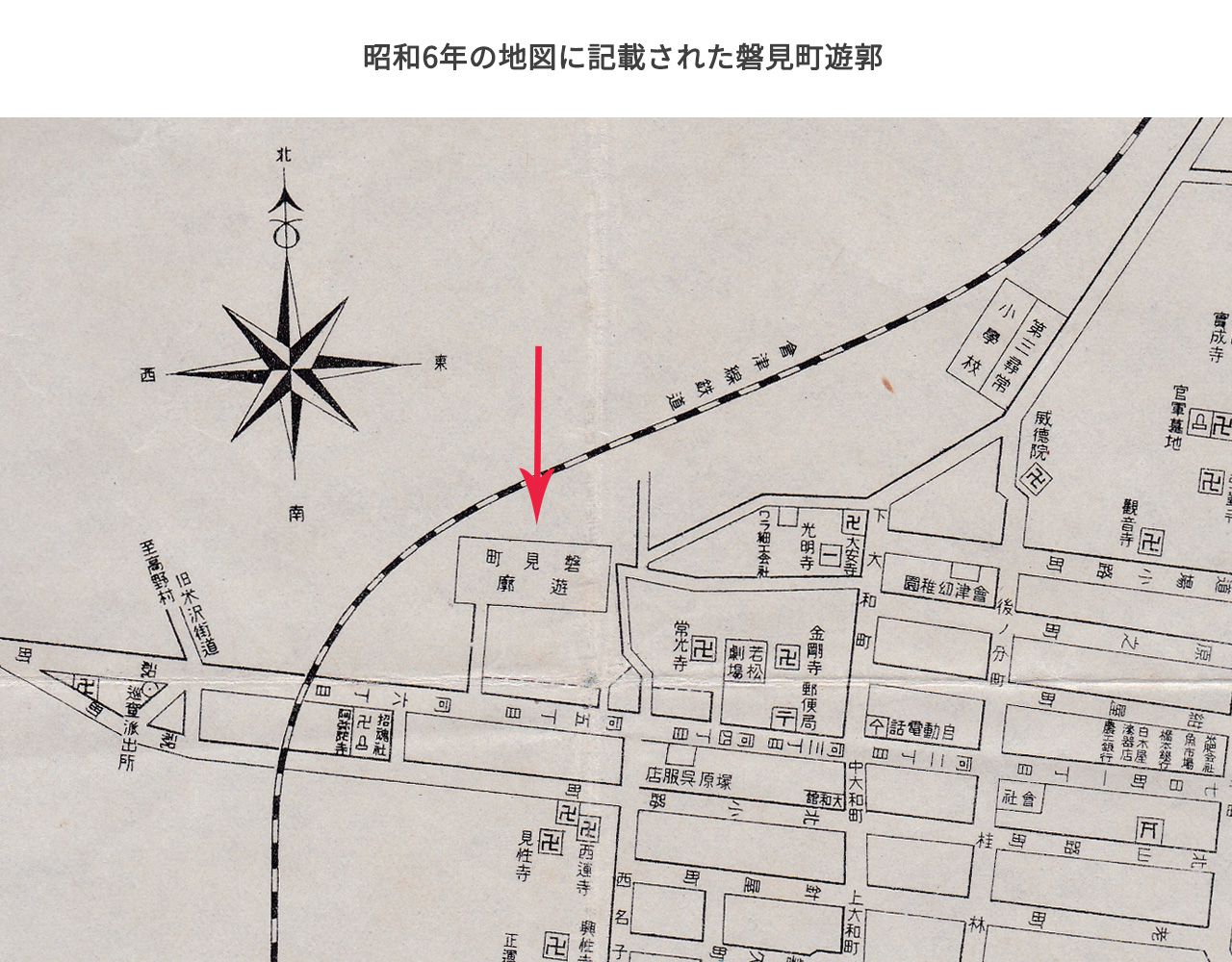

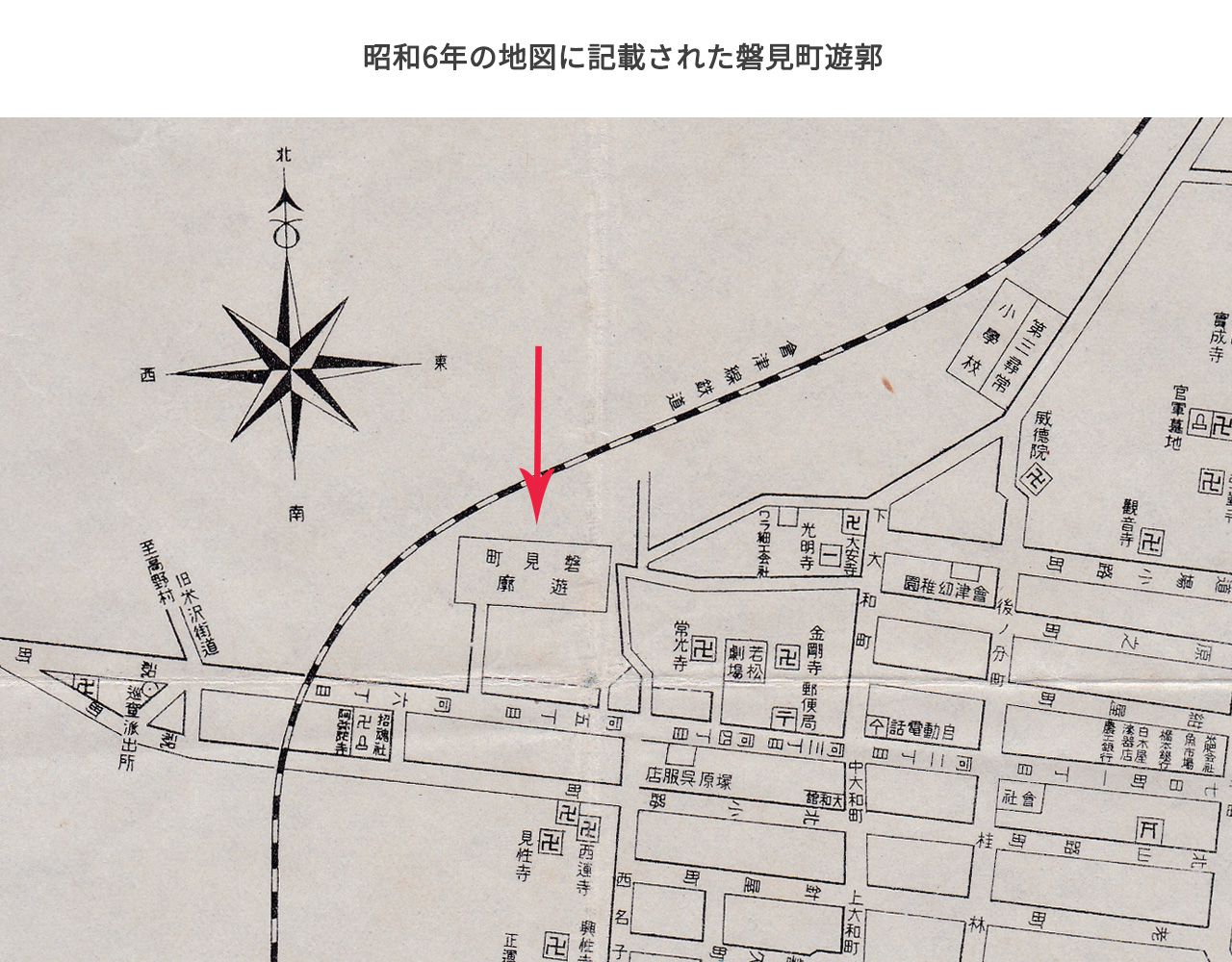

昭和6年発行の会津若松市地図に記されている磐見町遊廓。

昭和6年発行の会津若松市地図に記されている磐見町遊廓。

遊廓に通じる道は、現在は会津ブランド館前を抜ける道路として残る。

常光寺西側にある道路の曲がりは、現在もお好み焼き 双月前を抜ける道路として残っている。

かつて磐見町だった場所の現在をギャラリーで表示できます。サムネイル画像を選択すると、画像と説明文を切り替えることができます。

磐見町遊廓の最盛期 若松市に軍隊が駐屯していた頃、七日町通りには常光寺境内に芝居小屋が繁盛するなどエンターテイメントの中心として賑わい、それとともに遊廓にも人が集まりました。

実際、石見町遊廓と軍隊とは持ちつ持たれつの関係であったと言われています。

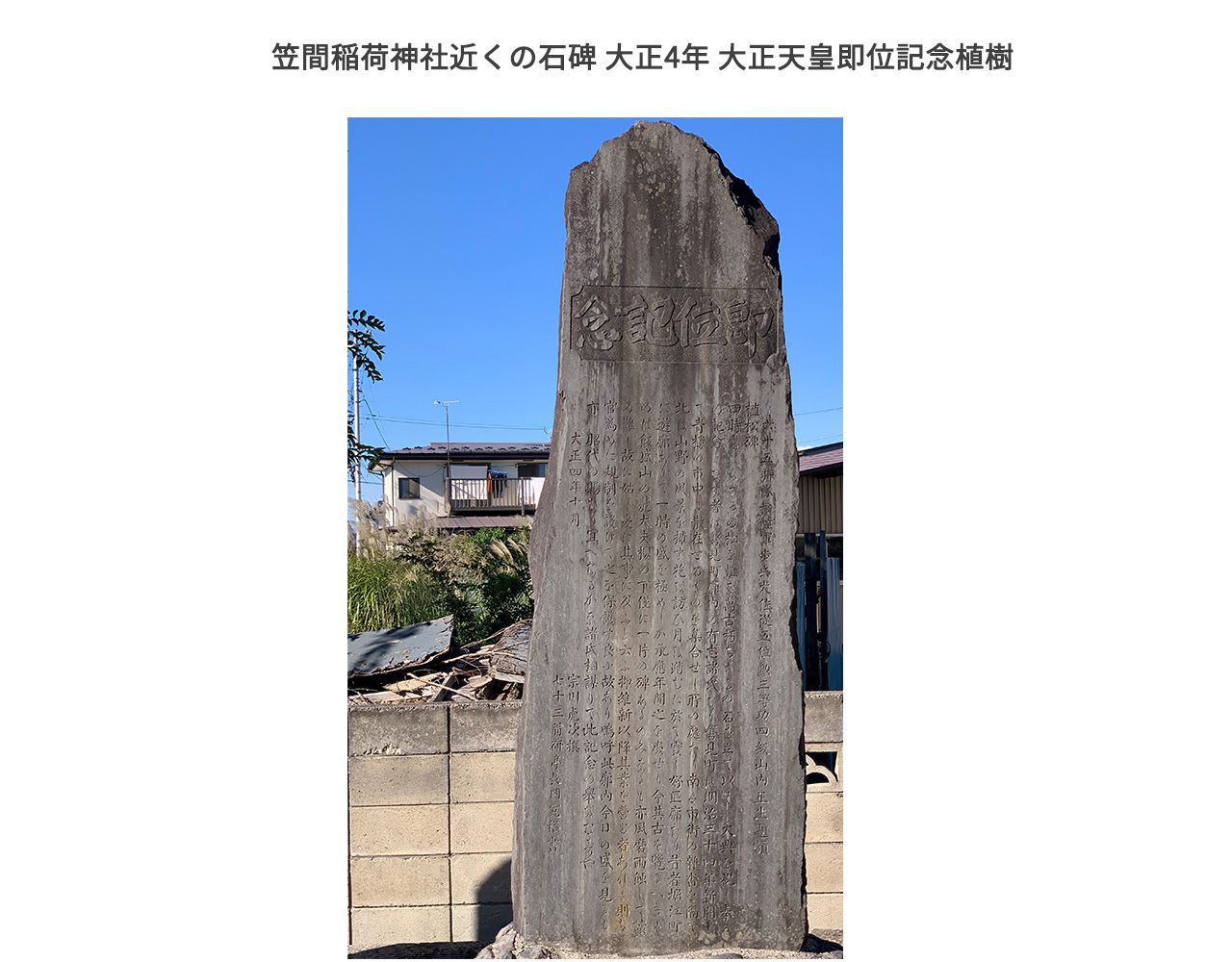

例えば、大正4年(1915年)に大正天皇が即位された際、農商務省(明治・大正期の中央官庁)は天皇即位記念植樹をするように全国市町村に通達しました。

磐見町で営業していた小松楼・八幡楼・山田楼・吉田楼・菊勢楼・泉楼・常磐・新小松楼・松島楼・松風亭の10店舗は、記念に松を植樹し記念石碑を建立しましたが、その篆額は「六十五聯隊長陸軍歩兵大佐従五位勲三等功四級山内正生」となっています。

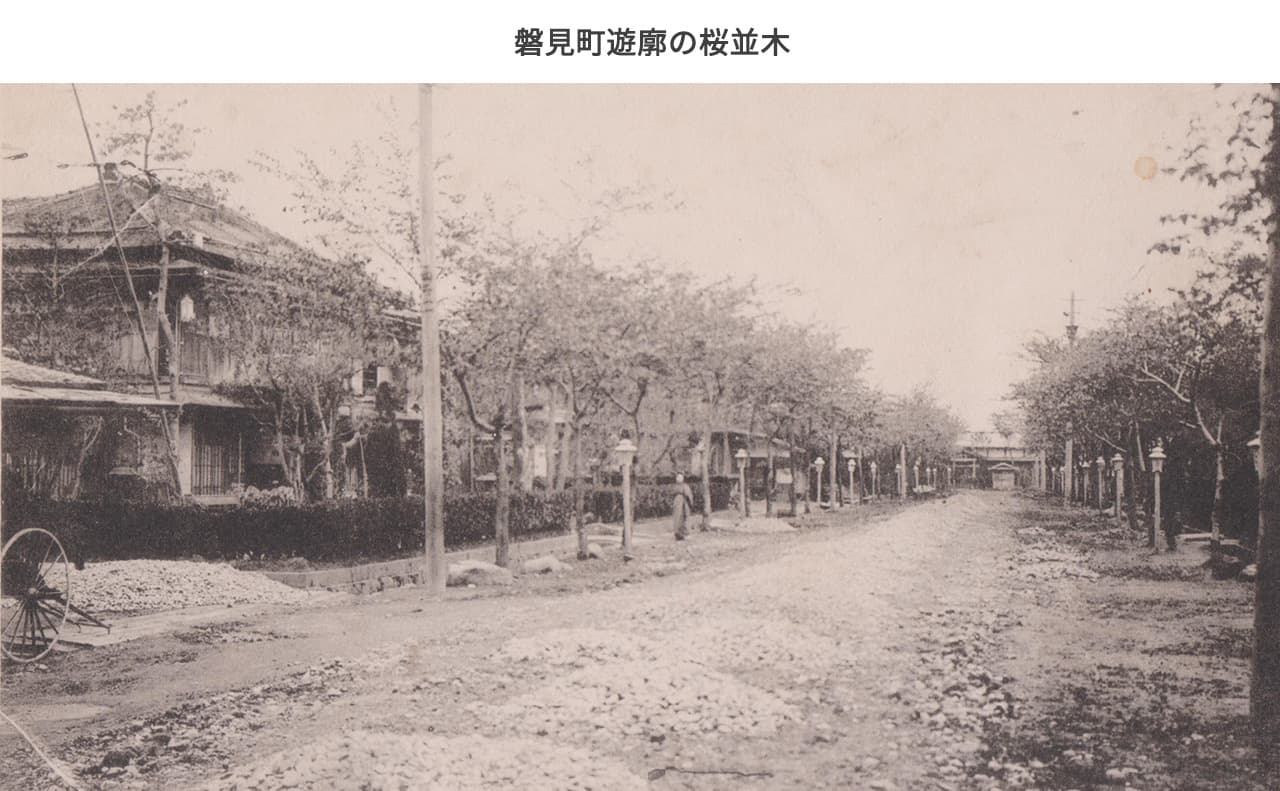

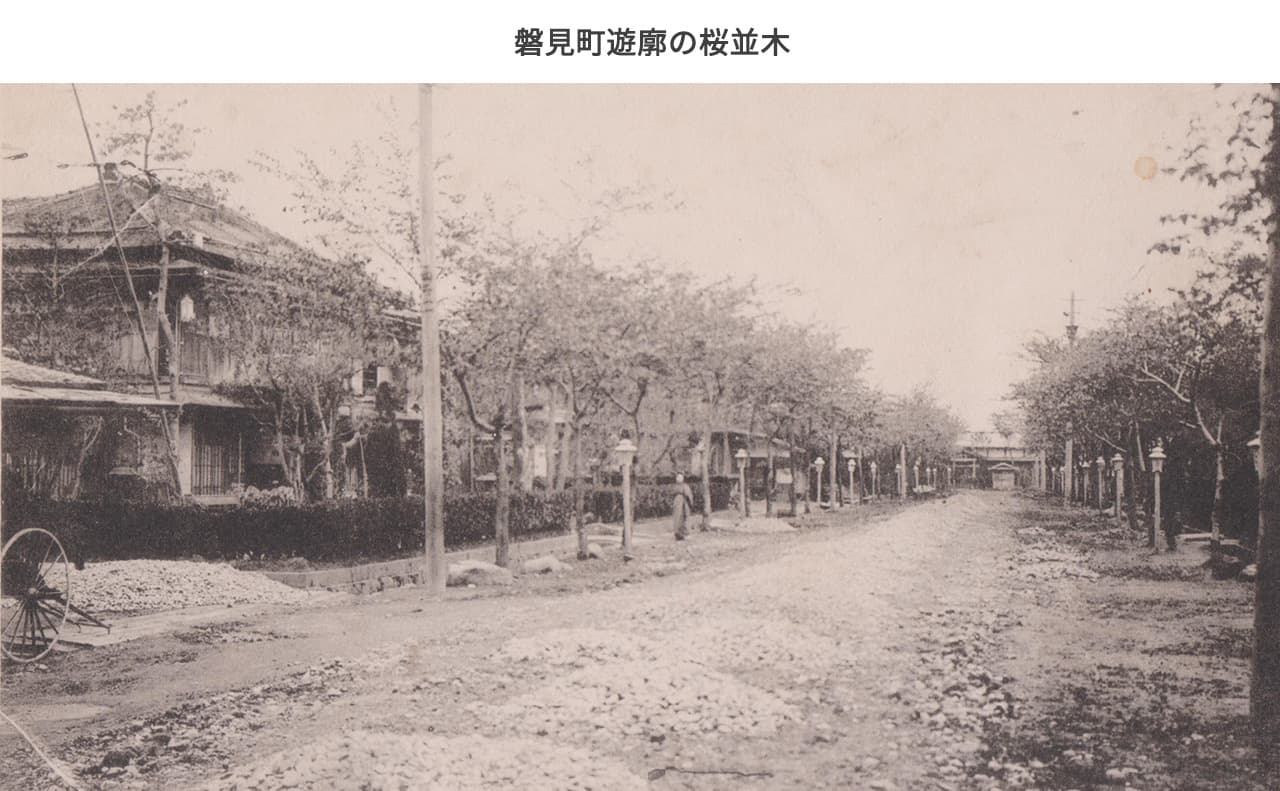

最盛期の磐見町遊廓は川が流れており柳の木も植えられ、さらに東西の道路両側には桜が植えられ道路に沿って御殿のような建物が連なり、桜の季節には電灯が美しく灯っていました。

桜の時期には一般の人も夜桜見物に訪れたという証言も残されています。

大正7年(1918年)8月、米の価格が急騰したことによるいわゆる「米騒動」が全国的に発生しました。福島県も例外ではなく、若松市においても暴動が起きています。

この暴動は米に直接関係する米穀商店だけでなく、酒造・味噌醸造・金貸し・座敷業者にまで及びました。磐見町の座敷である山田屋も襲撃を受けています。

大正11年(1922年)に発行された「会津繁昌記」には、七日町遊廓が掲載されています。

客の遊び方に於ては特に他と變った点は無いが福島の所謂「ハナ」と稱する祝儀に反してこれは遊客の任意になつて居る

待合は皆無 若松も東山も待合と云ふものが一軒も無い

最も東山は兼業なるが故に別に待合の必要は毫末も認め無いが

若松にこれが全然無い殊に最近迄宿屋入りが自由であつたのが風紀上宜敷ないとあつて

邃に無粋な其筋から箱止めを喰った併し窮すればずの筆法から中にも不見轉者の裏芸は職場を何れに求めることやら益々發展しあと評されてゐる

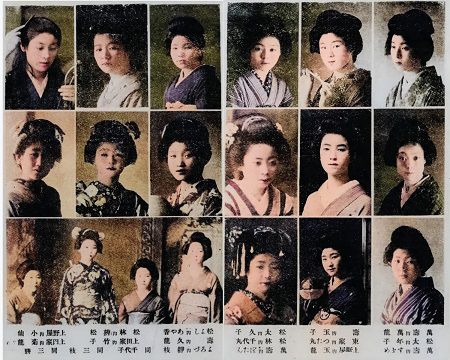

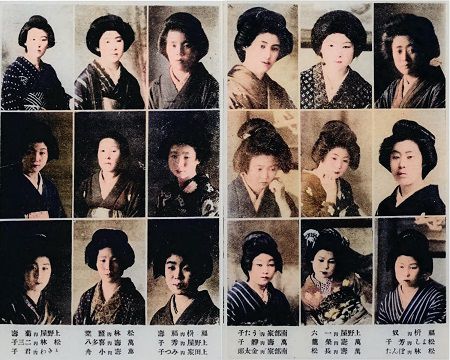

解語の花(美女の例え、言葉が分かる花の意味から)として紹介されている、七日町の店名と芸妓名

萬壽(萬龍)・松太(年子)・萬壽(すゞめ)

壽(玉子))・東家(つた丸)・上野屋(玉龍)

松太(久子)・松林(千代丸)・萬壽(ぼたん)

松よし(あや香)・壽(久龍)・よろづ(静枝)

松林(辨松)・上田家(竹子)・上田家(千代子)・上田家(三枝)

上野屋(小仙)・上田家(菊龍)・上田家(三勝)

福枡(奴)・松よし(芳子)・松林(ぼたん)

上野屋(一六)・萬壽(栄龍)・萬壽(長松)

南部家(うた子)・萬壽(静子)・南部家(金太郎)

福枡(福壽)・上野屋(秀子)・上田家(みつ子)

松林(照葉)・萬壽(喜多八)・萬壽(小舟)

上野屋(菊壽)・松林(二三子)・ときわ(君子)

【会津繁昌記】 昭和5年(1930年)に発行された「全国遊廓案内」には、福島県の遊廓の1つとして磐見町遊廓が掲載されています。

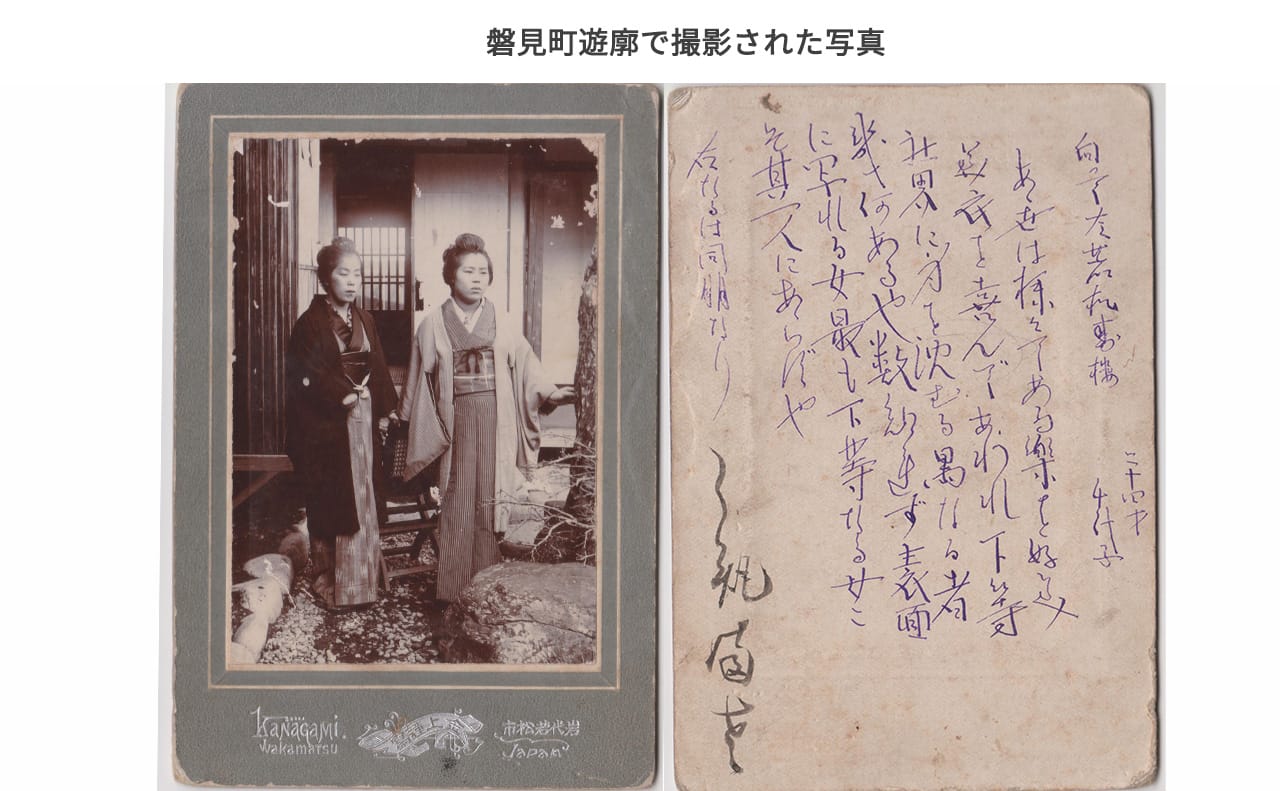

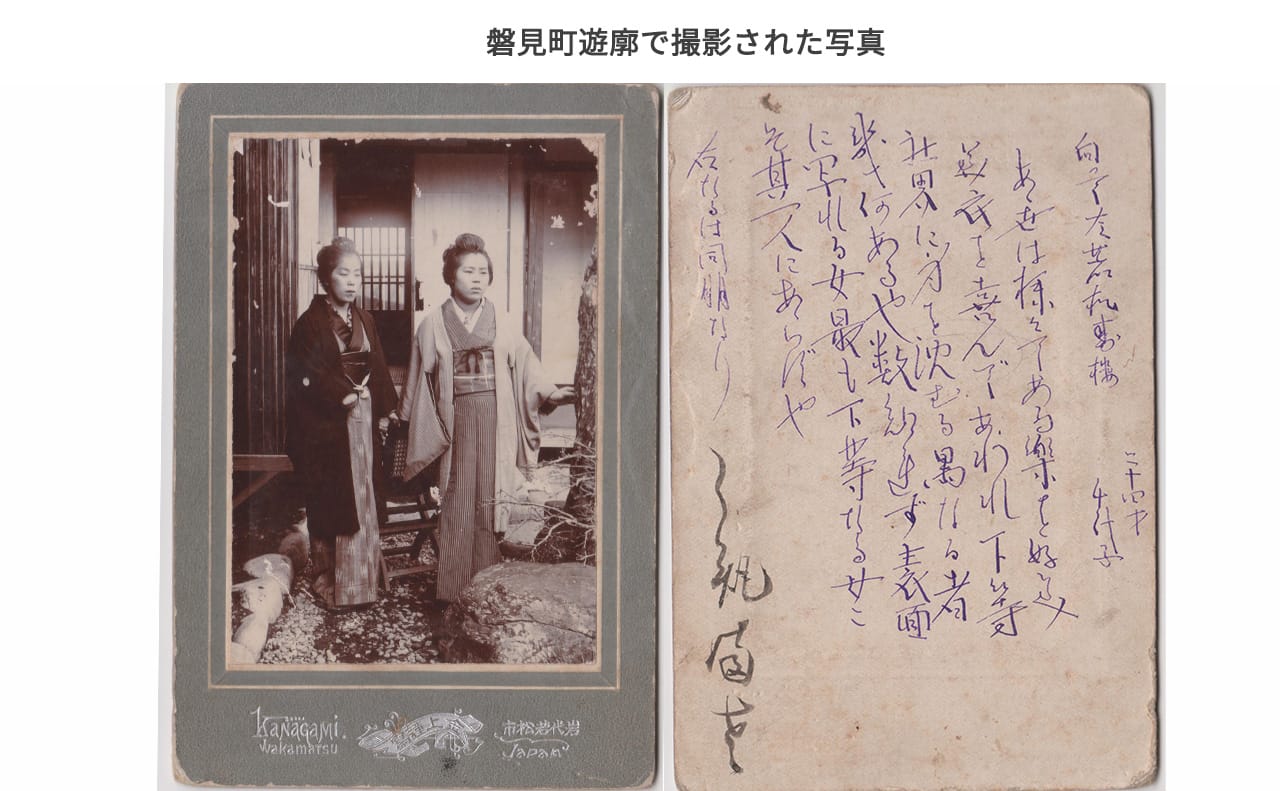

撮影年月日不明。写真に裏書きされているがその詳細も不明。

撮影年月日不明。写真に裏書きされているがその詳細も不明。

向って左若松寿楼 二十四才千代子

あゝ世は様々てある楽を好み

美衣を喜んであわれ下等

社界に身を沈むる愚なる者

幾何あるや数知れず表面

に写れる女最も下等なる女こ

そ其一人にあらずや

右なるは同朋なり しけまさ

(現代文)

向かって左 若松寿楼 24歳 千代子

ああ、この世の中には様々な人がいる。楽しみを好み、美しい衣服を喜び、下品な社会に身を沈める愚かな者がどれほどいることか。

その数は数え切れないほどだ。表面的に見える女性たちの中でも、最も下品な女性こそがその一人ではないだろうか。

右にいるのは同僚である。 しげまさ

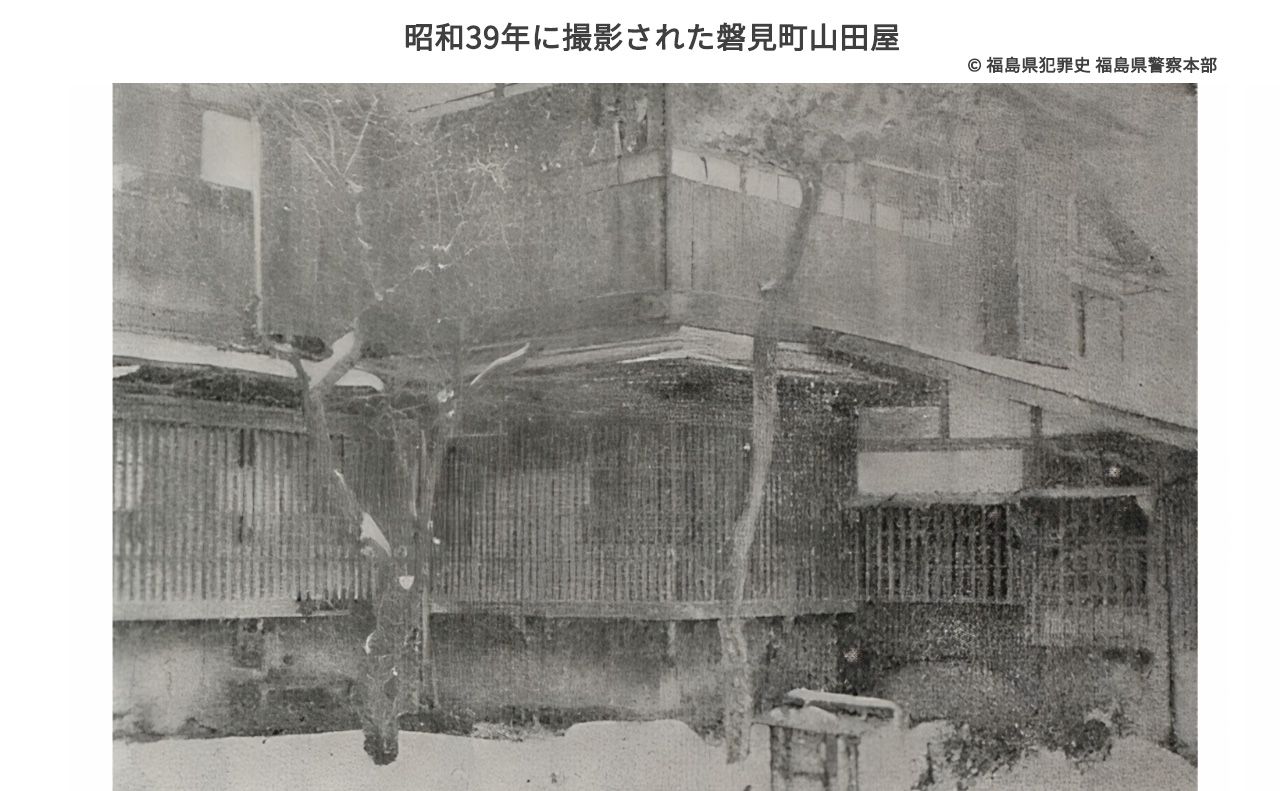

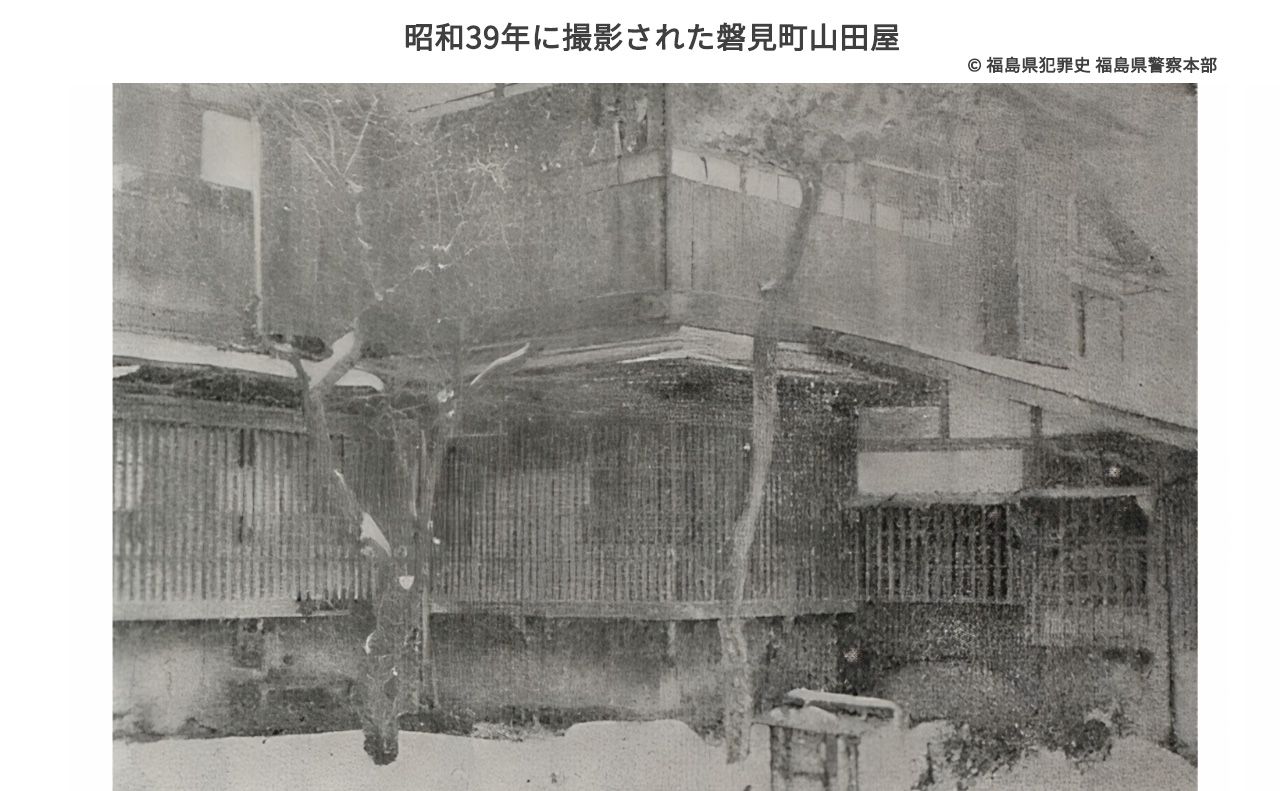

昭和39年(1964年)12月に撮影された山田屋の建物。建物の格子などかつての賑わいの様子がしのばれる。

昭和39年(1964年)12月に撮影された山田屋の建物。建物の格子などかつての賑わいの様子がしのばれる。

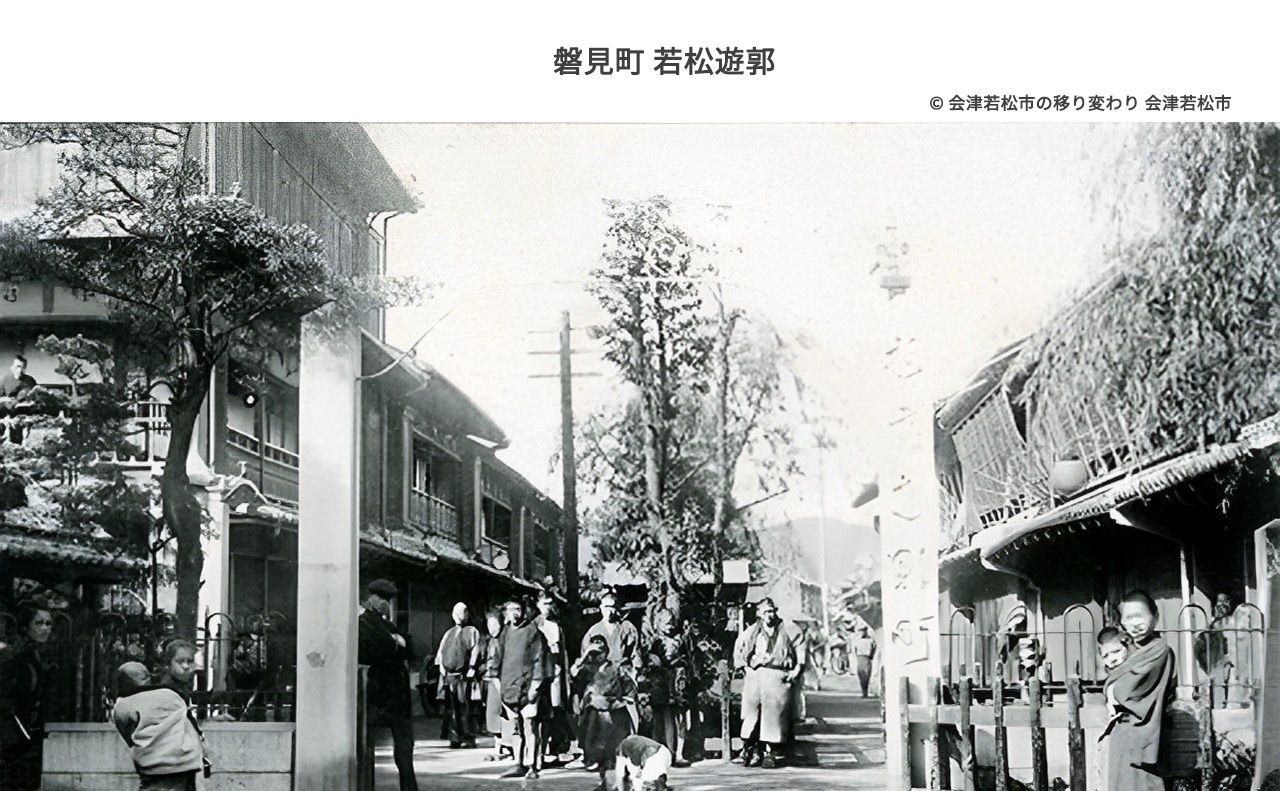

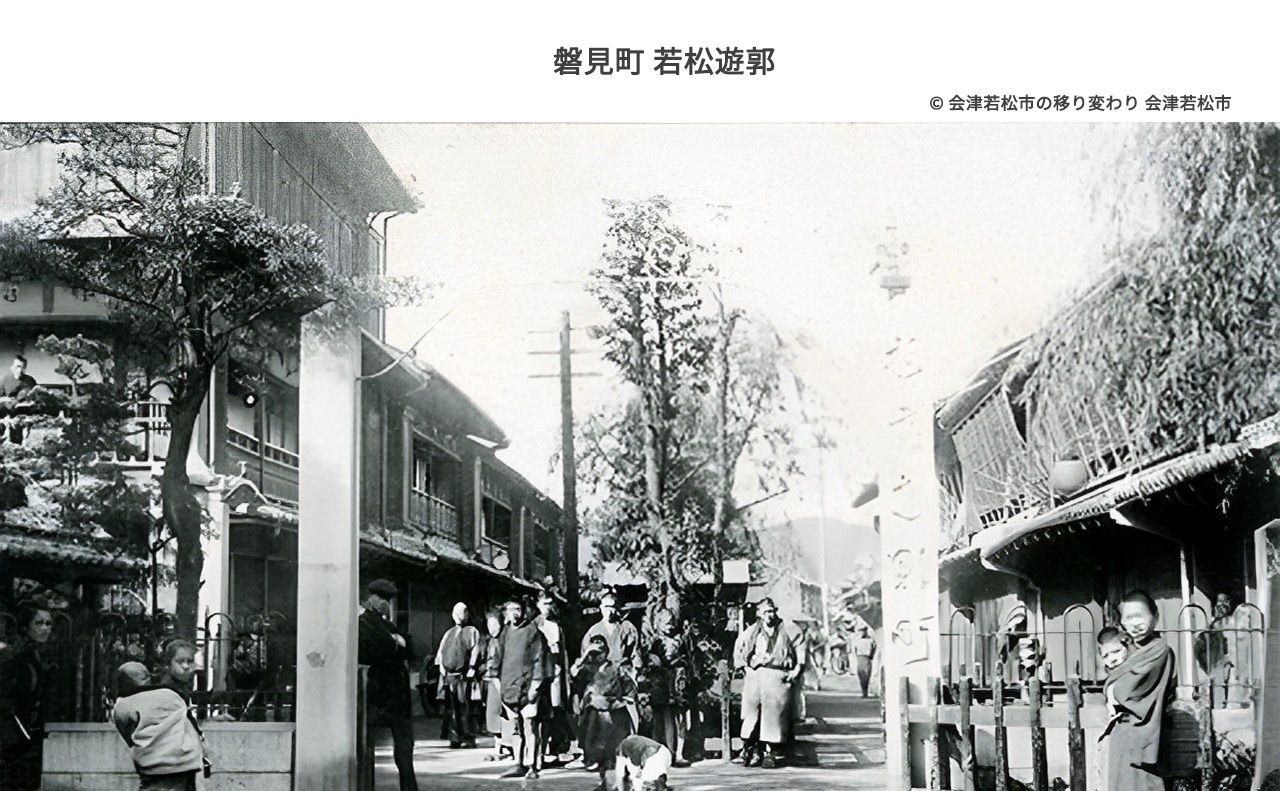

磐見町遊廓の賑わい。若松遊廓。

磐見町遊廓の賑わい。若松遊廓。

なぬかまち.com デジタルアーカイブ :会津名所 若松遊廓(遊廓)の花櫻 The Prestinte Quarter Watamatsu at Aizu

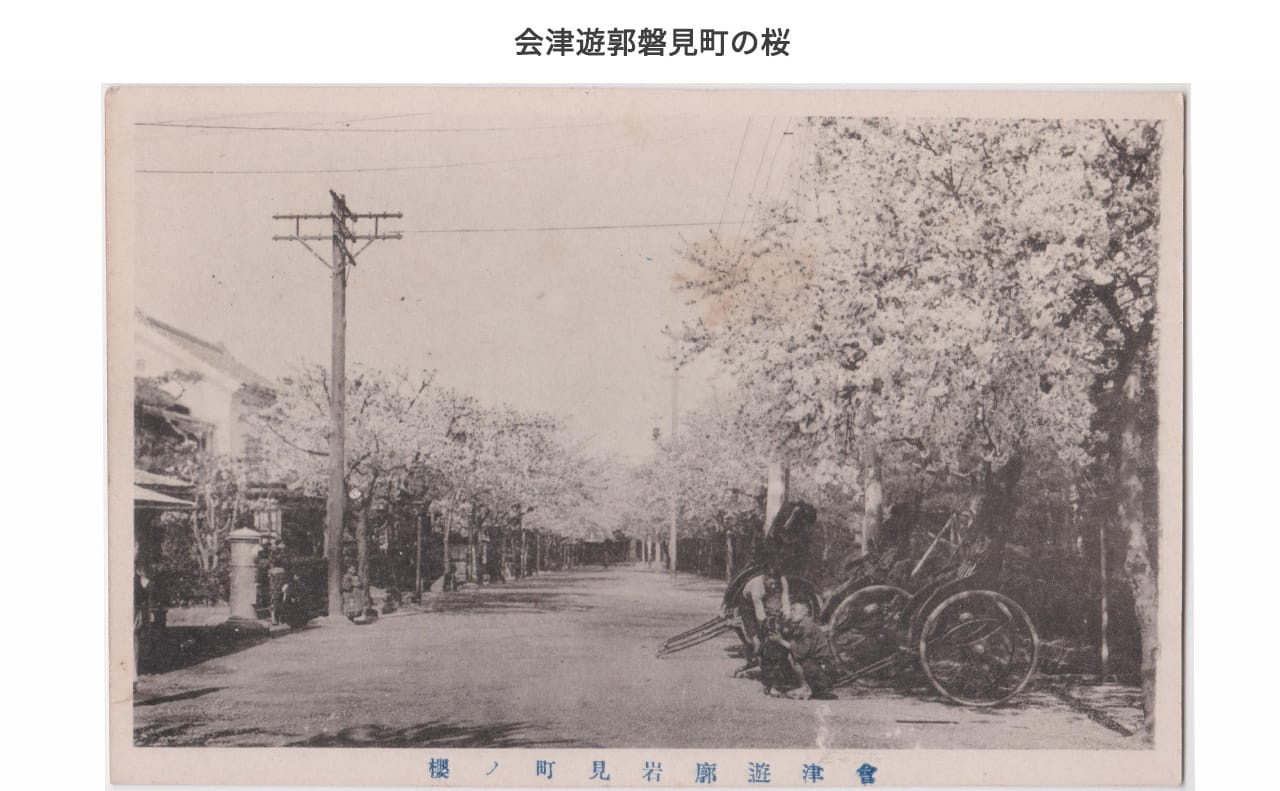

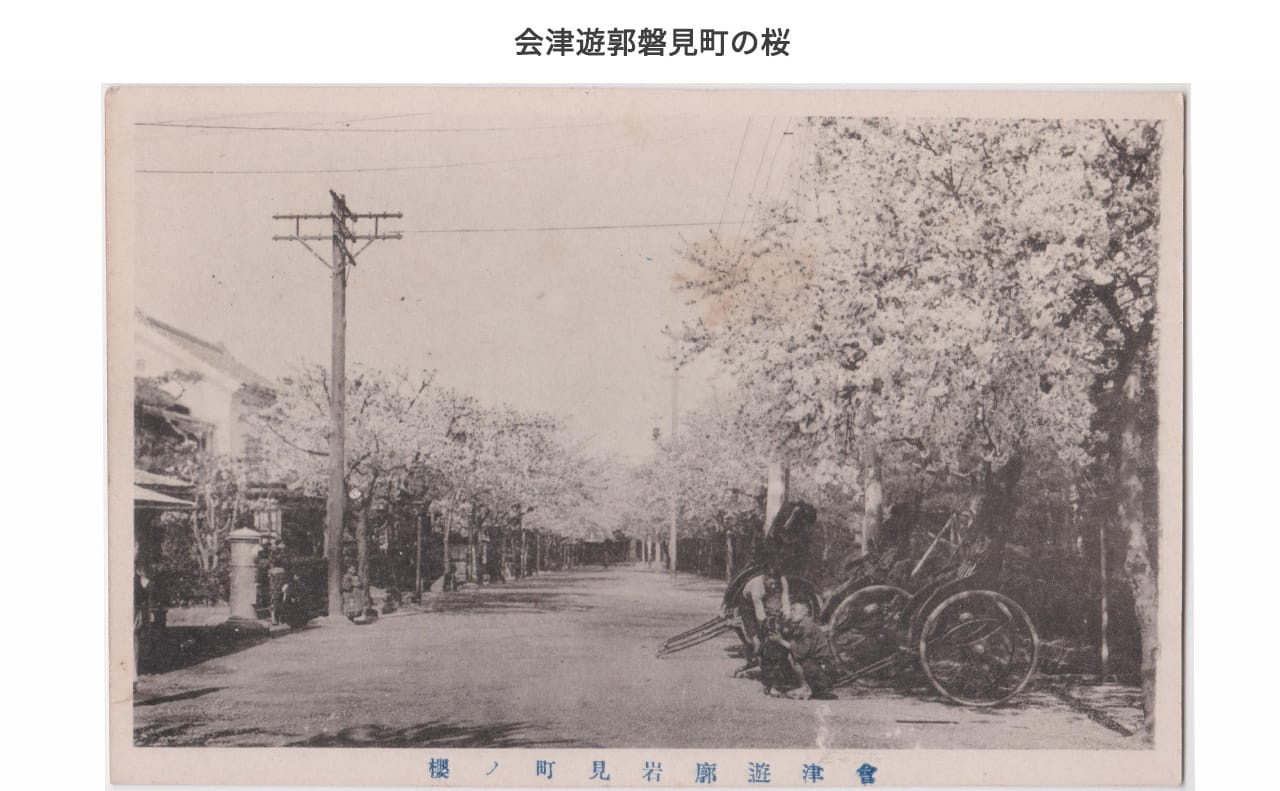

当時の絵葉書から、若松遊郭磐見町の桜。右下の人力車の前で男性2人と話す子どもの姿が見える。左側の電柱下にも子どもたちが立っている。

当時の絵葉書から、若松遊郭磐見町の桜。右下の人力車の前で男性2人と話す子どもの姿が見える。左側の電柱下にも子どもたちが立っている。

なぬかまち.com デジタルアーカイブ :若松名所 鶴ヶ城史跡 VIEW OF TSURUGAJO

磐見町遊廓の賑わい。若松遊廓。

磐見町遊廓の賑わい。若松遊廓。

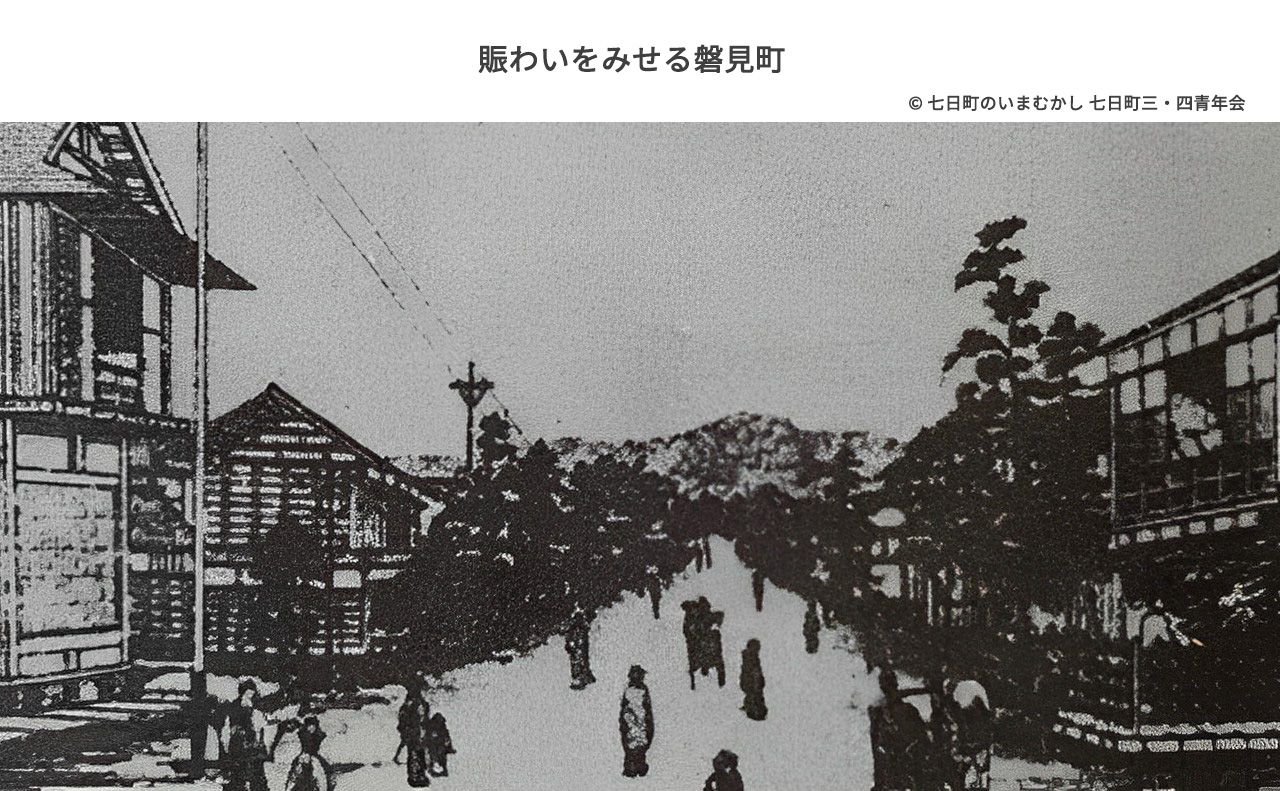

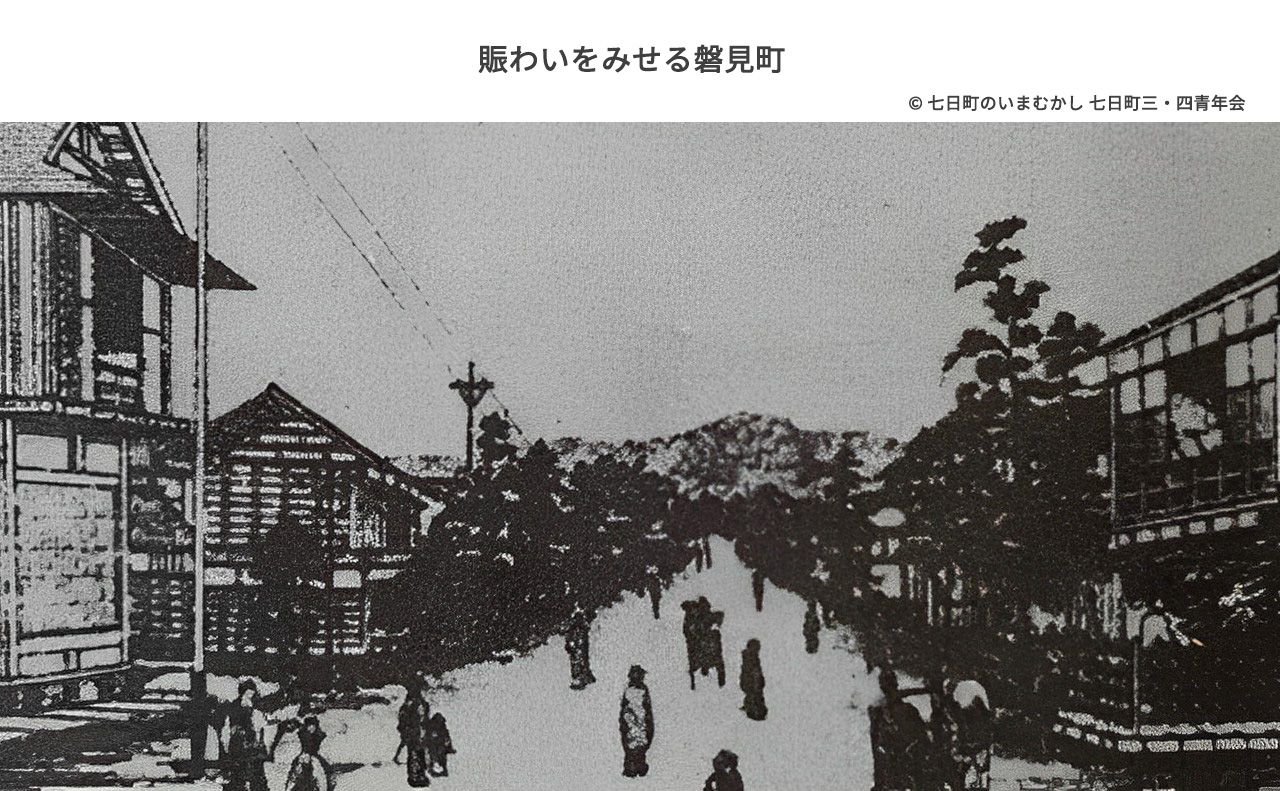

賑わいを見せる磐見町遊廓。

賑わいを見せる磐見町遊廓。

磐見町遊廓の衰退 磐見町遊廓の営業権は記念植樹と石碑を建立した10店舗が持っているものでした。

しかし時が経つうちに、経営者が変わり廃業や転業が目立つようになります。さらに太平洋戦争によって軍隊が出征していくにつれて、遊廓の賑わいは消えていきました。

第二次世界大戦の終戦間際になると、別の土地の私娼街が取り壊され、材木が配給制になり建物の新築が難しくなったため、その私娼街が磐見町に移転してきます。

それまでの大きな妓楼を仕切り、別に玄関を付けることで20軒近くの娼家として営業を行いました。

当時を知る方の証言によると、この時以後、それまでの格式ある遊廓の雰囲気から変化していったと述べています。

昭和31年(1956年5月24日)には、売春防止法が公布されました。公布当時、磐見町には28軒が営業していましたが、次々に転業・廃業していきます。

昭和32年(1957年4月1日)に同法が施行される頃には、28軒ほどになりました。

昭和33年(1958年3月28日)には、東山温泉で関係者の別れの宴が催されました。当時の横山武市長は女性の一人ひとりに慰労の酒をついでまわり、80人あまりの女性・業者・県と市の関係者、それぞれの思いは違うかもしれないが国の区切りに立ち会う限られた人間どうしの感慨がそれぞれの心を動かし、宴は盛り上がるものだったと言われています。

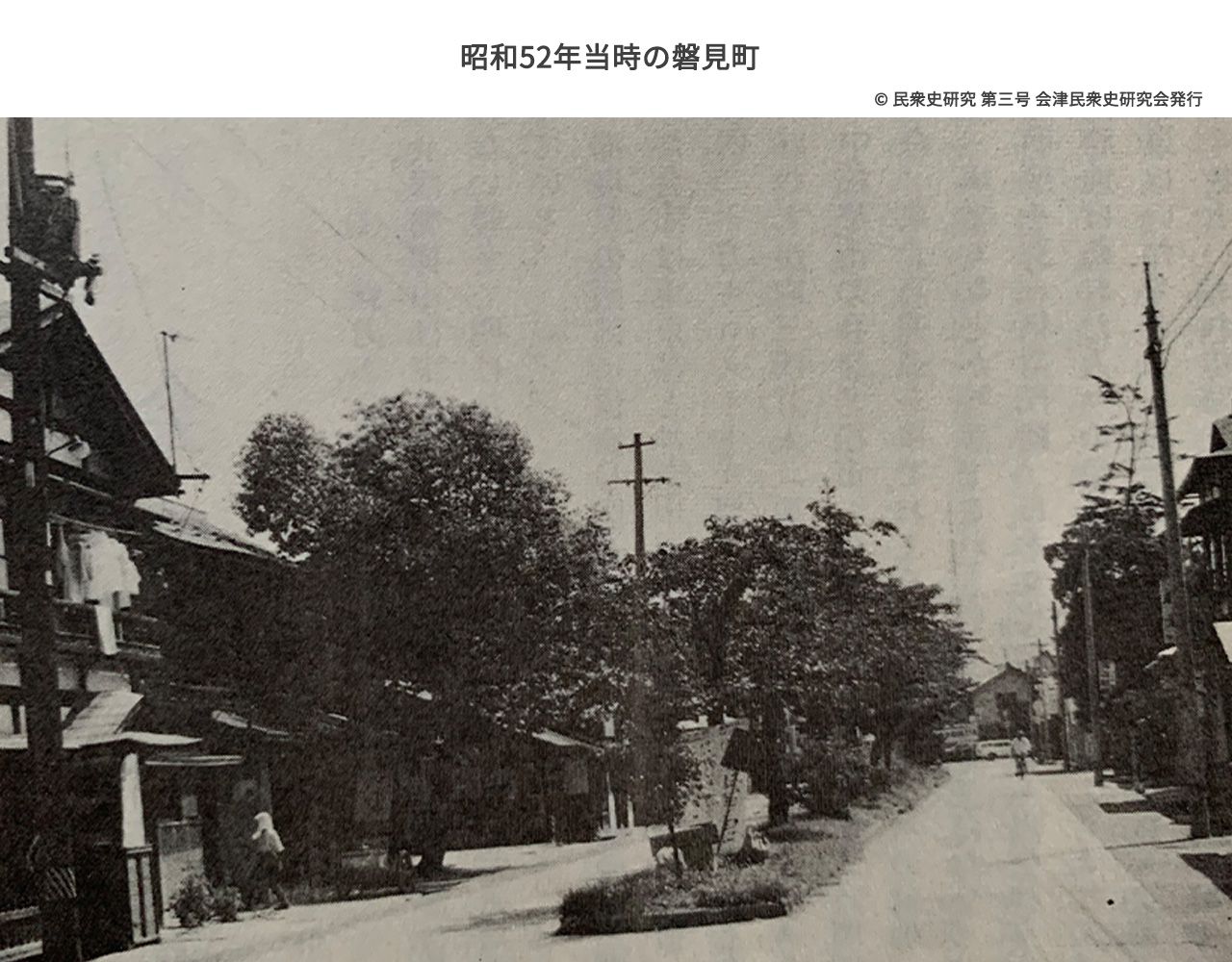

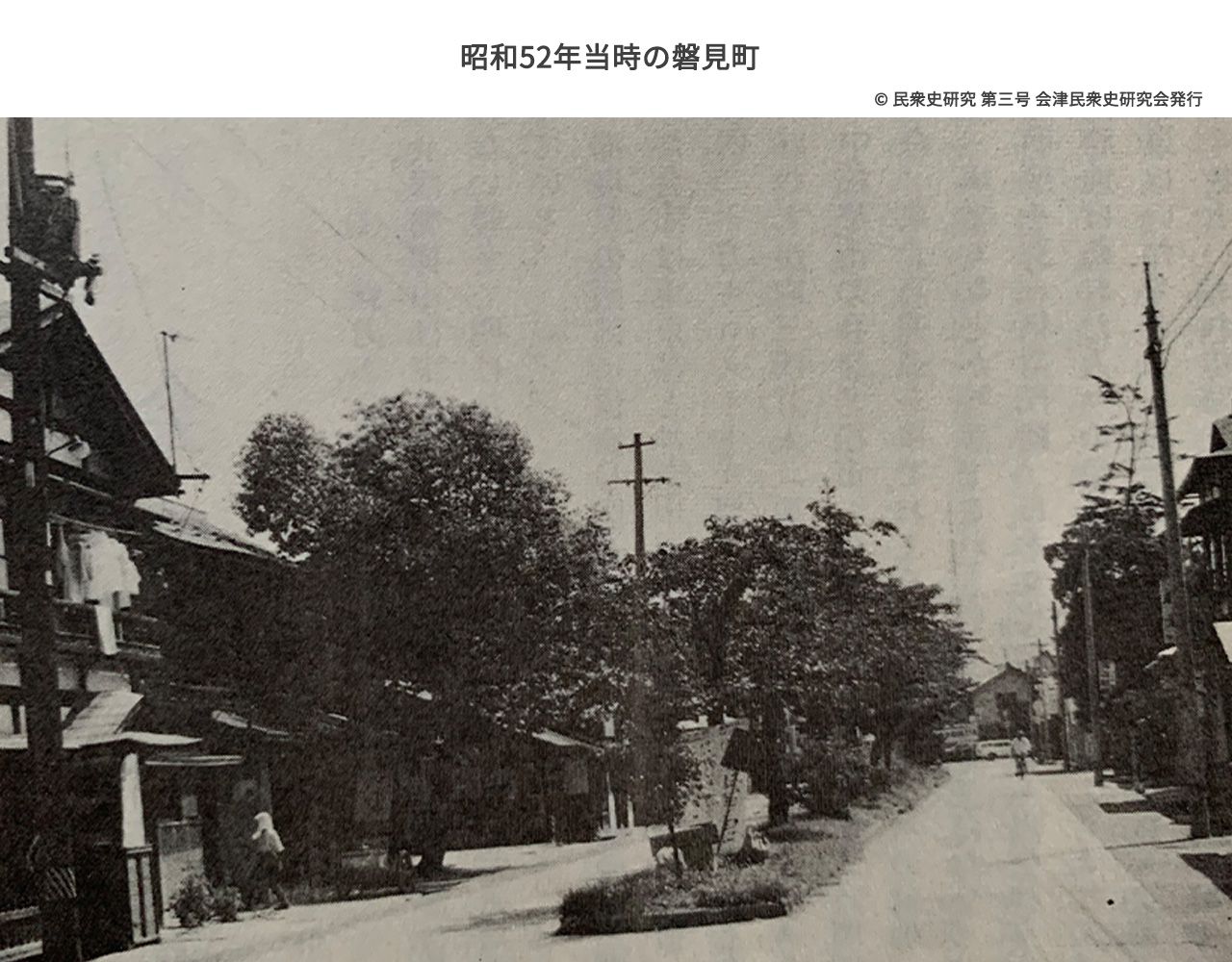

昭和52年(1977年)当時の磐見町の町並み。

昭和52年(1977年)当時の磐見町の町並み。

磐見町遊廓と笠間稲荷神社 すぐ近くには笠間稲荷神社があります。元々は遊廓の並びにあった荒木呉服店の屋敷社(敷地内に社を建てて祀られた神社)でした。

商売繁盛の神様として遊廓で働く女性たちを含め、多くの参拝客で賑わいました。

笠間稲荷神社には3つの石碑が立てられています。

笠間稲荷神社境内から見る荒木呉服店裏。

笠間稲荷神社境内から見る荒木呉服店裏。

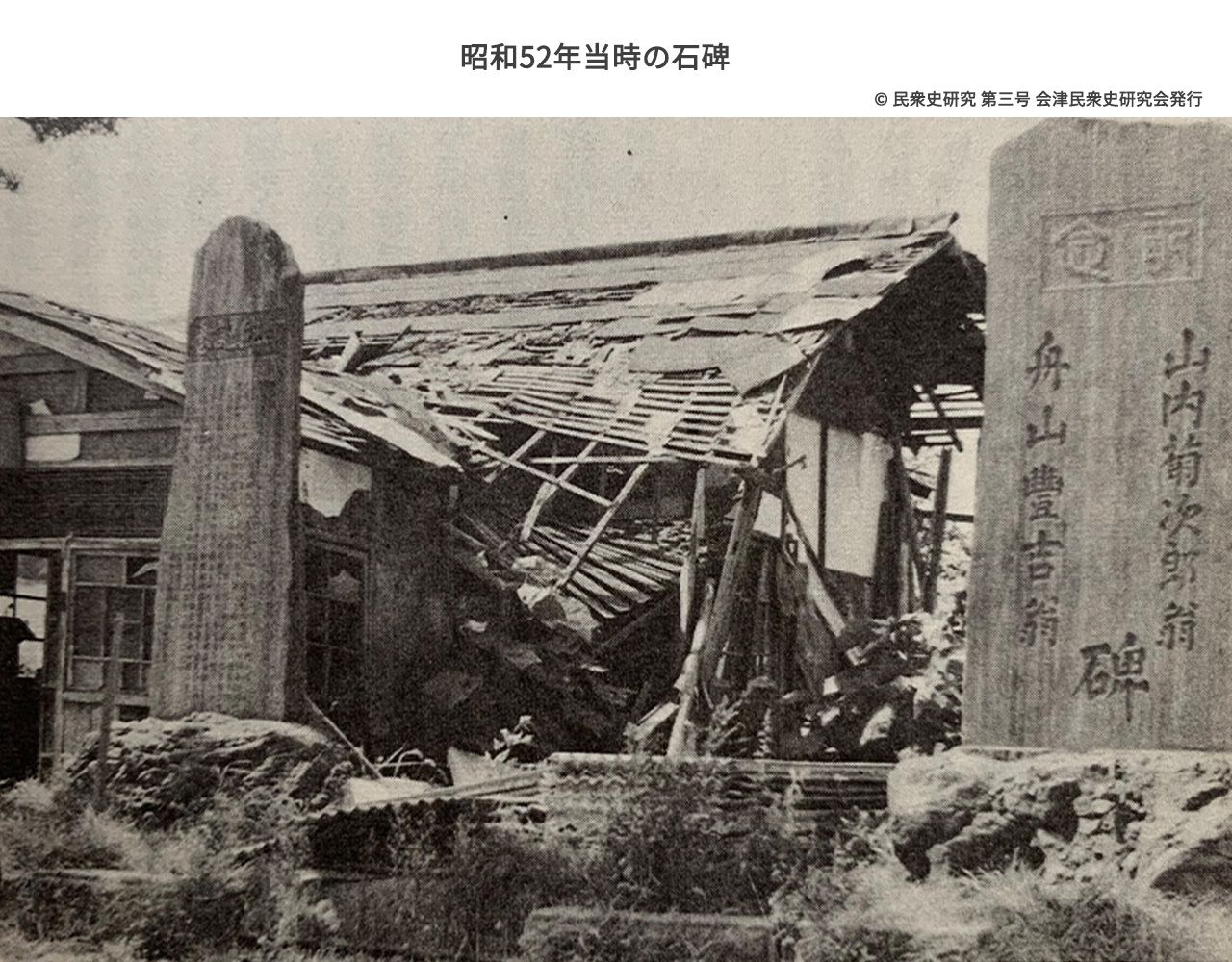

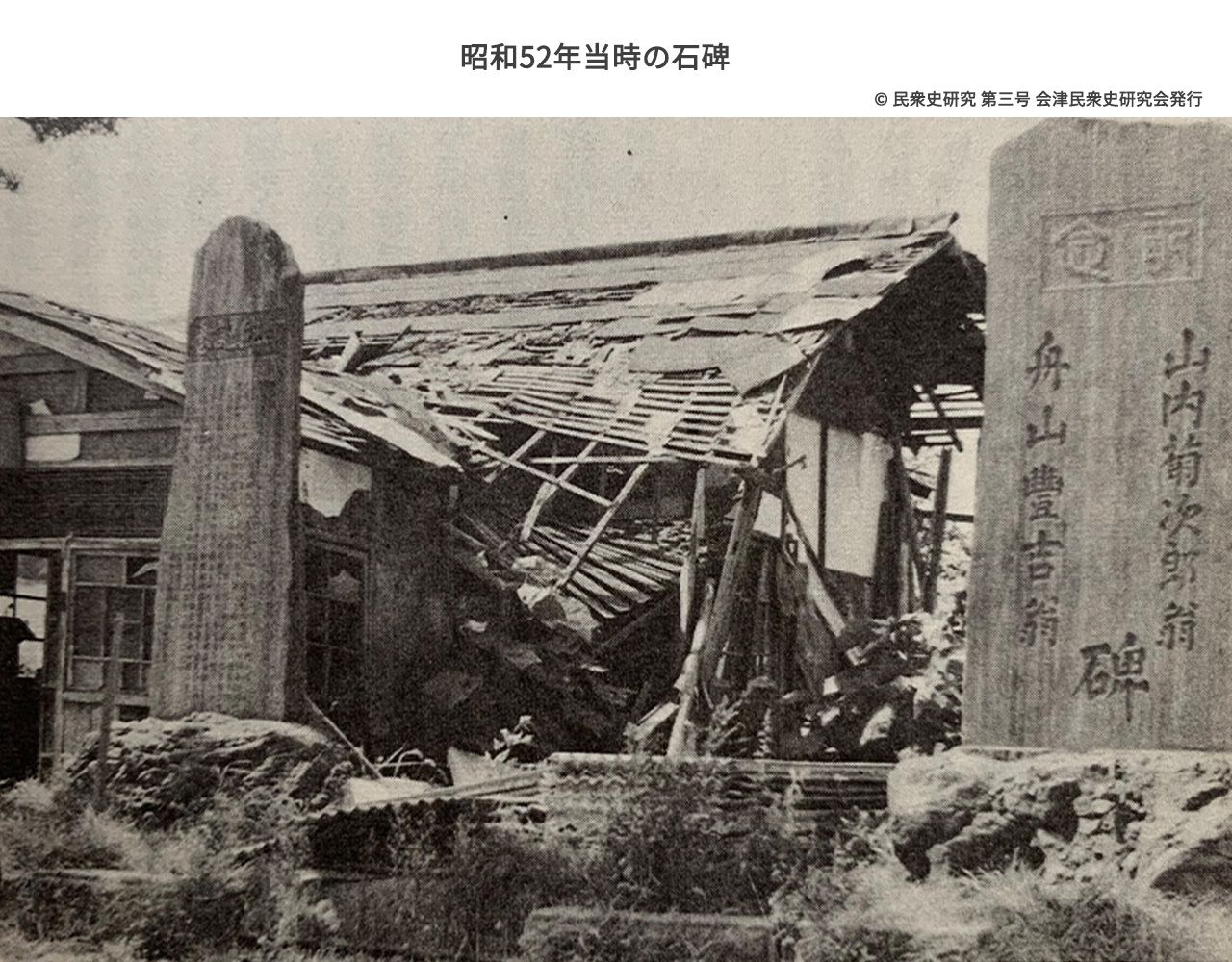

昭和52年(1977年)当時の笠間稲荷神社近くの石碑。石碑の奥には朽ちた遊廓の建物がみえる。

昭和52年(1977年)当時の笠間稲荷神社近くの石碑。石碑の奥には朽ちた遊廓の建物がみえる。

現在の笠間稲荷神社に立つ石碑。

現在の笠間稲荷神社に立つ石碑。

「正取締 山内菊次郎翁 副取締 舟山豊吉翁」と記されている。

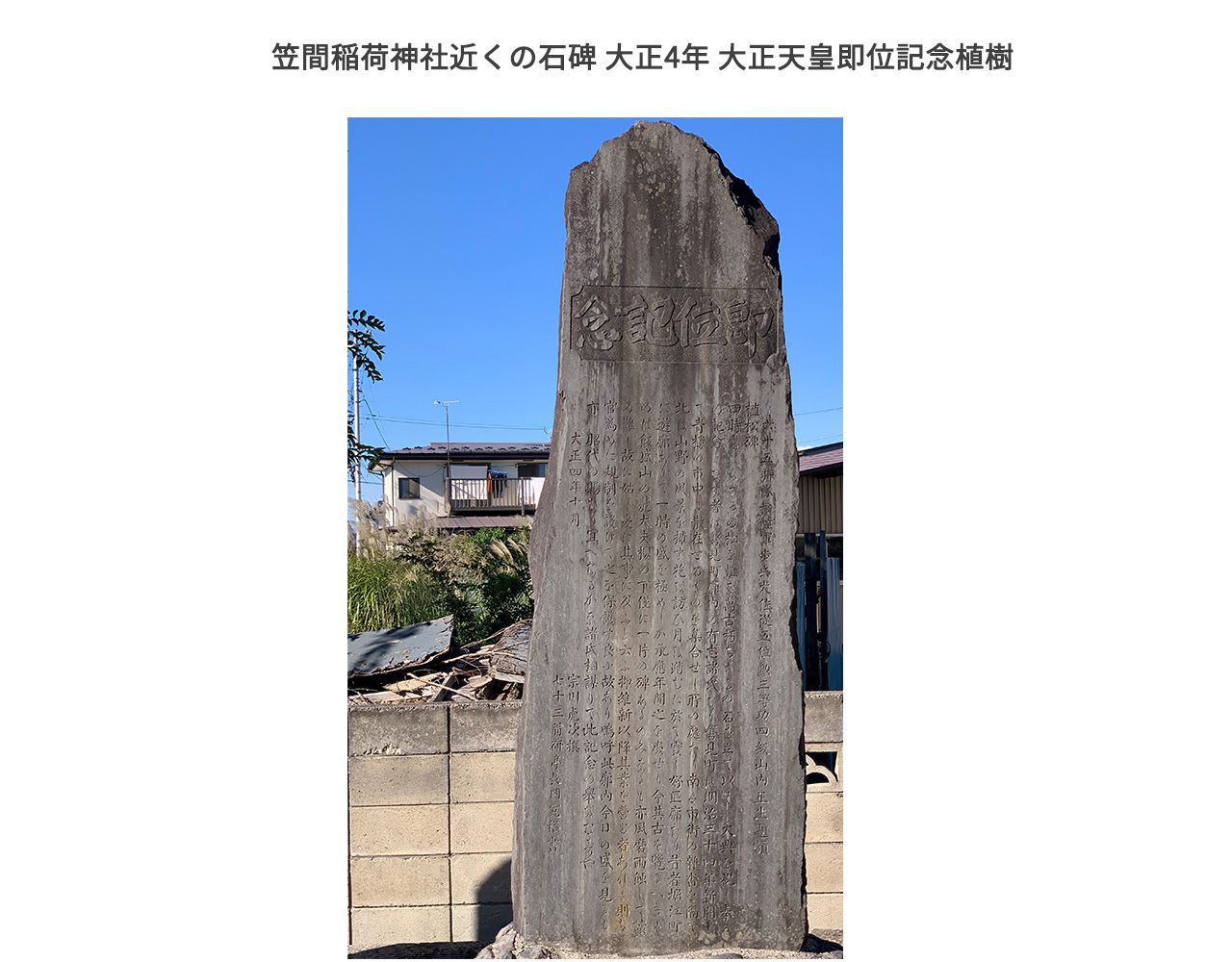

現在の笠間稲荷神社に立つ石碑。大正4年 大正天皇即位記念植樹の際に立てられたもの。

現在の笠間稲荷神社に立つ石碑。大正4年 大正天皇即位記念植樹の際に立てられたもの。

六十五聯隊長陸軍歩兵大佐従五位勲三等功四級山内正生

植松碑

四時變はらざるの松を植ゑ萬古朽ちざるの石を立て以て大典を祝し奉る

の記念となす者は磐見町郭内の有志諸氏なり磐見町は明治三四年新開し

て青楼の市中に散在せるものを集合せし斯の處なり南々市街の雑踏を隔て

北は山野の風景を要する花我訪ひ月我踏むに於て實に好區郭なり昔者堀江町

に遊廓ありて一時の盛を極めしか承應年間之を廃せり今其古を覧るへきも

のは飯盛山の麓太夫櫻の下僅に一片の碑あるのみなると亦風磨雨蝕して讀

み難し故に姑く爰に其事に及ぶと云ふ御維新以降其業を営む者あれど則ち

官為めに規制を設けて之を保護する良小故あり嗚呼此廊内今日の盛を見ると

亦 昭代の賜なり宜なるかな諸氏相謀りて此記念の舉諓なや

宗川虎次撰

七十三翁研亭長岡寛裕書

(現代文)

四季を通じて変わることのない松を植え、永久に朽ちない石を立てることにより、大典を祝い奉る記念としたのは磐見町郭内の有志諸氏である。

磐見町は明治34年に新しく開発され、青楼(遊廓)が市中に散在していたものを集めたのがその場所である。

南にある市街の雑踏と隔てられ、北には山野の風景を擁しており、花に訪れ月に尋ねる実に素晴らしい区画である。

昔、堀江町に遊廓があってひととき栄えたが、承応年間(江戸時代 1652年-1655年)にそれは廃止された。その名残をみることができるのは、飯盛山の太夫桜(会津若松市一箕町大字八幡字弁天下)の下わずかに一片の碑があるのみである。

しかし、それも風が磨き雨が融かして読みにくいために、ここでそのことに触れておく。

明治維新後、この事業を営むものがあったが政府が規制を設けこれを保護する正当な理由があった。

ああ、この遊廓内の今日(こんにち)の隆盛を見ると、まさに新しい時代の賜である。諸氏が相談してこの記念を行うのはまことにふさわしいことである。

宗川虎次撰

七十三翁研亭長岡寛裕書

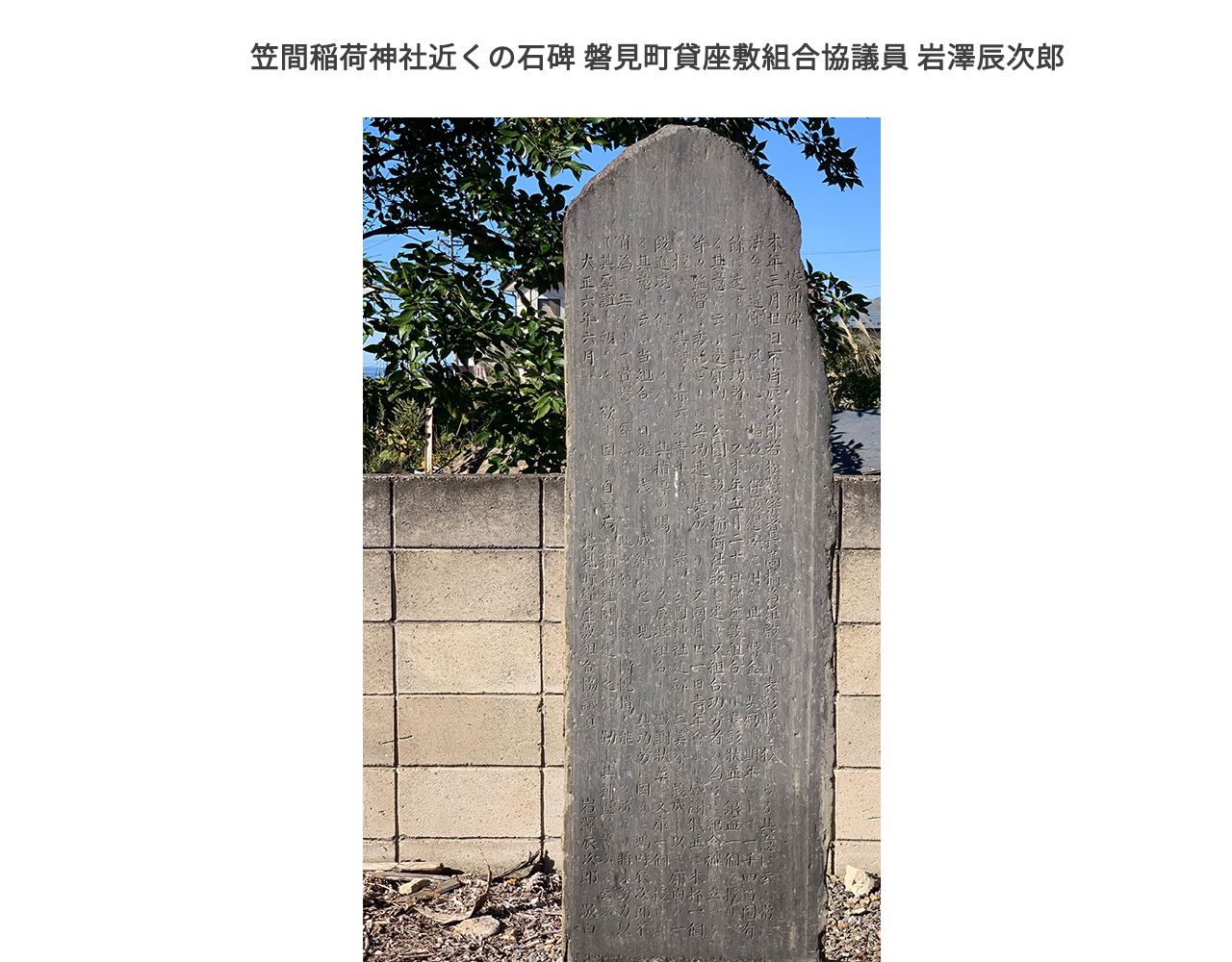

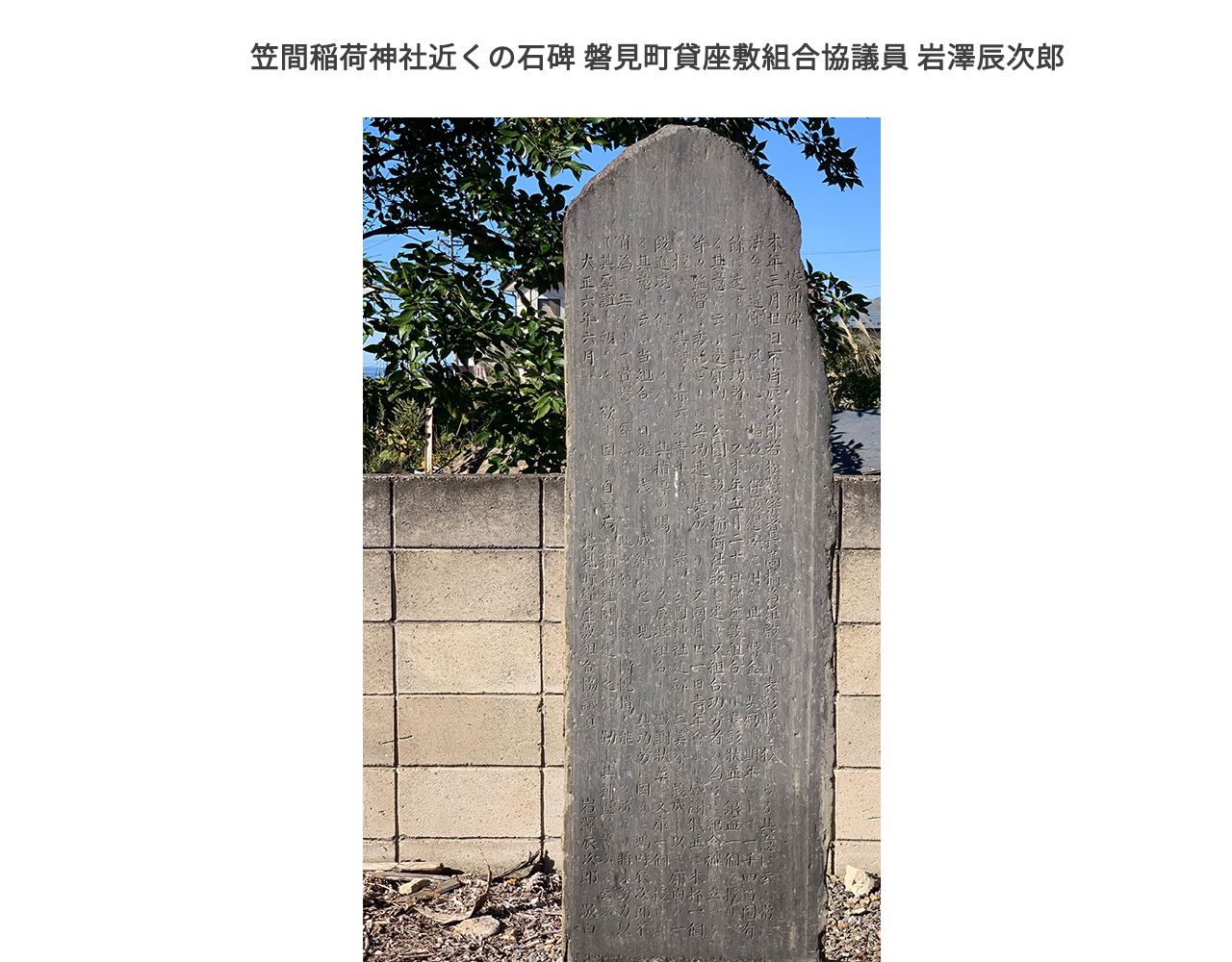

現在の笠間稲荷神社に立つ石碑。磐見町貸座敷組合協議員 岩澤辰次郎のもの。

現在の笠間稲荷神社に立つ石碑。磐見町貸座敷組合協議員 岩澤辰次郎のもの。

誓神碑

本年三月廿日不肖辰次郎若松警察署長髙橋為雄殿より表彰状を授けらる其意に云ふ常に

法令を遵守し夙に心を娼妓の保護慰安に用ひ且つ貯金を奨励し期念にして一千四百圎有

餘に達せしむ其功著しと又本年五月二十日貸座敷組合より表彰状並に銀盃一個を授ける

る其意に云う遊廓内に公園を設け稲荷社殿を建て又組合功労者の為に紀念碑を立つる

等の監督を委託せしに其功速に完成せりと又同月廿一日青年會より感謝状並に木杯一個

を授けらる其意し亦云ふ青年會をして慈に公園神社建碑の三美學を竣成し以て郭内の一

段進境を促さしめたるは其指導の賜なりと文辰睦組合より感謝状並に文庫一個を授けら

る其意に云う当組合は猶も浅きも成績の巳に見るべきは其功労に因ると嗚呼辰次郎不

肖為す無くして賞譽を辱せしこと此の如きは實に慚愧措く能はざる所なり将来努力似

て其厚誼に報わんと欲す因て自ら石を稲荷社畔に建て之に勒し其神霊に誓ふと云ふ

磐見町貸座敷組合協議員 岩澤辰次郎 敬白

(現代文)

本年3月 不肖の私辰次郎は、警察署長高橋為雄殿より表彰状を授けられた。

その理由は「常に法令を遵守し、早くから娼妓の保護や慰安に心を砕き、かつ貯金を奨励し1,400円余りに達した。その功績は顕著である。」

また本年5月20日には貸座敷組合より表彰状並びに銀盃1個を授けられた。

その内容は、「遊廓内に公園を設け、稲荷神社を建て、また組合功労者のために記念碑を立てた。これらの監督を委託したが早々と完成させた。」

同月21日には青年会より感謝状ならびに木杯1個を授けられた。

その内容は「青年会に、公園・神社・記念碑の3つの偉業を完成し、遊廓内を一段と発展させたのはあなたの指導の賜物である。」

さらに、辰睦組合より感謝状と本棚1個を授けられた。

その内容は「当組合はまだ歴史が浅いにもかかわらず、すでに成果が見られるのはあなたの功労によるものである。」

それらの功績は辰次郎のものであるとされ栄誉を受けたことは慚愧にたえないものである。

将来はその厚誼に報いたいと思い、よって自ら稲荷社そばに建てそれに刻み神霊に誓う。

磐見町貸座敷組合協議員 岩澤辰次郎 敬白

このように、かつて繁栄していた磐見町遊廓。地図上に残る磐見町という名前からは、当時の時代背景・文化・価値観などの違いを感じ取ることができるのです。

この記事でご紹介した資料一覧

・会津繁昌記 佐藤久米三郎/田尻浅之助 高阪信文堂(1922年)info:ndljp/pid/964388

・全国遊廓案内 日本遊覧社(1930年)info:ndljp/pid/1453000

・会津の近代史を考える 中村とし(1993年)

・民衆史研究 第三号 会津民衆史研究会(1979年)

・七日町のいまむかし 七日町三・四青年会(1983年)

・福島県犯罪史 第2巻 福島県警察本部 info:ndljp/pid/3036065

人や建物は入れ替わり全く新しい街並みへと変貌しています。

磐見町遊廓(若松遊廓)の新築 明治時代の末頃には、若松市中に栄町・七日町・後ノ分(現在の本町 諏訪神社の裏)などに遊廓が点在していました。

それらの遊廓を風紀上1ヶ所に集めることとなり、一度は桜の名所でもあった河原町湯川端(現在の城西小学校付近)に決定しました。ところが当時の市長であった秋山清八は市内に遊廓を設置することに反対します。

同じ頃、明治29年2月(1896年)に若松市は市の発展のために日本軍兵営の設置を陳情し、それとともに兵営地献納を申し出ました。それにより若松市に軍隊が常駐するのを見越した業者は、明治34年(1901年)七日町通りの北西(磐見町)に位置を決定し、それまで点在した遊廓をまとめてその地に新築したのです。

当初の遊廓は10軒ほどでした。その後仙台から歩兵第65連隊が若松入りした明治41年(1908年)には、40名ほどの女性が働いていたと言われています。

磐見町遊廓では巡査の見回りがあり、許可なく一歩でも遊廓から出ると娼妓取締規則違反として2円から3円の罰金となったという記録も残されています。

昭和6年発行の会津若松市地図に記されている磐見町遊廓。

昭和6年発行の会津若松市地図に記されている磐見町遊廓。遊廓に通じる道は、現在は会津ブランド館前を抜ける道路として残る。

常光寺西側にある道路の曲がりは、現在もお好み焼き 双月前を抜ける道路として残っている。

かつて磐見町だった場所の現在をギャラリーで表示できます。サムネイル画像を選択すると、画像と説明文を切り替えることができます。

遊廓に抜ける通りの現在の様子。昔の面影は全く残っていない。

遊廓に抜ける通りの現在の様子。昔の面影は全く残っていない。 突き当たりにある荒木呉服店だった建物

突き当たりにある荒木呉服店だった建物 遊廓内だった通りから、右手に荒木呉服店を見る。

遊廓内だった通りから、右手に荒木呉服店を見る。 荒木呉服店を背にして、遊廓に通じる道だった道路。

荒木呉服店を背にして、遊廓に通じる道だった道路。 荒木呉服店の看板。

荒木呉服店の看板。 荒木呉服店を左手にみて、遊廓内だった通りを見る。

荒木呉服店を左手にみて、遊廓内だった通りを見る。 「磐見町」の名前が町内会に残る。

「磐見町」の名前が町内会に残る。

磐見町遊廓の最盛期 若松市に軍隊が駐屯していた頃、七日町通りには常光寺境内に芝居小屋が繁盛するなどエンターテイメントの中心として賑わい、それとともに遊廓にも人が集まりました。

実際、石見町遊廓と軍隊とは持ちつ持たれつの関係であったと言われています。

例えば、大正4年(1915年)に大正天皇が即位された際、農商務省(明治・大正期の中央官庁)は天皇即位記念植樹をするように全国市町村に通達しました。

磐見町で営業していた小松楼・八幡楼・山田楼・吉田楼・菊勢楼・泉楼・常磐・新小松楼・松島楼・松風亭の10店舗は、記念に松を植樹し記念石碑を建立しましたが、その篆額は「六十五聯隊長陸軍歩兵大佐従五位勲三等功四級山内正生」となっています。

最盛期の磐見町遊廓は川が流れており柳の木も植えられ、さらに東西の道路両側には桜が植えられ道路に沿って御殿のような建物が連なり、桜の季節には電灯が美しく灯っていました。

桜の時期には一般の人も夜桜見物に訪れたという証言も残されています。

大正7年(1918年)8月、米の価格が急騰したことによるいわゆる「米騒動」が全国的に発生しました。福島県も例外ではなく、若松市においても暴動が起きています。

この暴動は米に直接関係する米穀商店だけでなく、酒造・味噌醸造・金貸し・座敷業者にまで及びました。磐見町の座敷である山田屋も襲撃を受けています。

大正11年(1922年)に発行された「会津繁昌記」には、七日町遊廓が掲載されています。

花柳界評判記

若松花柳界は土地の割合としては発展している方で七日町栄町の上下雨街に別れている

七日町が下町で芸妓数約四十名栄町が上町で芸妓数八十名合計百二十余名の紅裙連が何れも夫れ相富に遣ってのけるのだから

以て其繁昌の如何も畧ぼ推知出来ると云うもの

客の遊び方に於ては特に他と變った点は無いが福島の所謂「ハナ」と稱する祝儀に反してこれは遊客の任意になつて居る

待合は皆無 若松も東山も待合と云ふものが一軒も無い

最も東山は兼業なるが故に別に待合の必要は毫末も認め無いが

若松にこれが全然無い殊に最近迄宿屋入りが自由であつたのが風紀上宜敷ないとあつて

邃に無粋な其筋から箱止めを喰った併し窮すればずの筆法から中にも不見轉者の裏芸は職場を何れに求めることやら益々發展しあと評されてゐる

解語の花(美女の例え、言葉が分かる花の意味から)として紹介されている、七日町の店名と芸妓名

萬壽(萬龍)・松太(年子)・萬壽(すゞめ)

壽(玉子))・東家(つた丸)・上野屋(玉龍)

松太(久子)・松林(千代丸)・萬壽(ぼたん)

松よし(あや香)・壽(久龍)・よろづ(静枝)

松林(辨松)・上田家(竹子)・上田家(千代子)・上田家(三枝)

上野屋(小仙)・上田家(菊龍)・上田家(三勝)

福枡(奴)・松よし(芳子)・松林(ぼたん)

上野屋(一六)・萬壽(栄龍)・萬壽(長松)

南部家(うた子)・萬壽(静子)・南部家(金太郎)

福枡(福壽)・上野屋(秀子)・上田家(みつ子)

松林(照葉)・萬壽(喜多八)・萬壽(小舟)

上野屋(菊壽)・松林(二三子)・ときわ(君子)

【会津繁昌記】 昭和5年(1930年)に発行された「全国遊廓案内」には、福島県の遊廓の1つとして磐見町遊廓が掲載されています。

若松市遊廓は福島県若松市磐見町に在って、磐越西線若松驛で下車し驛から西南へ約十丁の処に在って、タクシーは一台五十銭である。

維新前迄は保科氏の城下で、明治戊辰の役には、全天下の敵を鶴ヶ城の一孤城に引受け悉く悲愴な最後を遂げた。戦ひは敗けても最後迄戦った会津武士の魂が喜しい。白虎隊の飯盛山に於ける壮烈な最後は、明治維新史を飾る唯一の花でなければならない。町からは、会津塗、会津焼、蠟燭、人参、織物等が出来る。

散娼制が集娼制に成ったのは、明治三十年頃で、現在は貸座敷が拾軒あつて、娼妓が約五十人居る。全部居稼ぎ制で送り込みはやらない。

遊興は廻し制で通し花は取らない。費用は一圓九十錢乃至(ないし)四間五十銭で台の物が附く、宵から一泊も出来る。付近には鶴ヶ城址、飯盛山、東山温泉等がある。(四圓五十銭と三圓五十銭は酒肴附一回九十銭は茶菓用附) 妓楼は山田樓、松風樓、菊勢樓、角八幡、常盤樓、新小松樓、吉田樓、泉樓 小和樓等がある。

【全国遊廓案内】

撮影年月日不明。写真に裏書きされているがその詳細も不明。

撮影年月日不明。写真に裏書きされているがその詳細も不明。向って左若松寿楼 二十四才千代子

あゝ世は様々てある楽を好み

美衣を喜んであわれ下等

社界に身を沈むる愚なる者

幾何あるや数知れず表面

に写れる女最も下等なる女こ

そ其一人にあらずや

右なるは同朋なり しけまさ

(現代文)

向かって左 若松寿楼 24歳 千代子

ああ、この世の中には様々な人がいる。楽しみを好み、美しい衣服を喜び、下品な社会に身を沈める愚かな者がどれほどいることか。

その数は数え切れないほどだ。表面的に見える女性たちの中でも、最も下品な女性こそがその一人ではないだろうか。

右にいるのは同僚である。 しげまさ

昭和39年(1964年)12月に撮影された山田屋の建物。建物の格子などかつての賑わいの様子がしのばれる。

昭和39年(1964年)12月に撮影された山田屋の建物。建物の格子などかつての賑わいの様子がしのばれる。

磐見町遊廓の賑わい。若松遊廓。

磐見町遊廓の賑わい。若松遊廓。なぬかまち.com デジタルアーカイブ :会津名所 若松遊廓(遊廓)の花櫻 The Prestinte Quarter Watamatsu at Aizu

当時の絵葉書から、若松遊郭磐見町の桜。右下の人力車の前で男性2人と話す子どもの姿が見える。左側の電柱下にも子どもたちが立っている。

当時の絵葉書から、若松遊郭磐見町の桜。右下の人力車の前で男性2人と話す子どもの姿が見える。左側の電柱下にも子どもたちが立っている。なぬかまち.com デジタルアーカイブ :若松名所 鶴ヶ城史跡 VIEW OF TSURUGAJO

磐見町遊廓の賑わい。若松遊廓。

磐見町遊廓の賑わい。若松遊廓。

賑わいを見せる磐見町遊廓。

賑わいを見せる磐見町遊廓。

磐見町遊廓の衰退 磐見町遊廓の営業権は記念植樹と石碑を建立した10店舗が持っているものでした。

しかし時が経つうちに、経営者が変わり廃業や転業が目立つようになります。さらに太平洋戦争によって軍隊が出征していくにつれて、遊廓の賑わいは消えていきました。

第二次世界大戦の終戦間際になると、別の土地の私娼街が取り壊され、材木が配給制になり建物の新築が難しくなったため、その私娼街が磐見町に移転してきます。

それまでの大きな妓楼を仕切り、別に玄関を付けることで20軒近くの娼家として営業を行いました。

当時を知る方の証言によると、この時以後、それまでの格式ある遊廓の雰囲気から変化していったと述べています。

昭和31年(1956年5月24日)には、売春防止法が公布されました。公布当時、磐見町には28軒が営業していましたが、次々に転業・廃業していきます。

昭和32年(1957年4月1日)に同法が施行される頃には、28軒ほどになりました。

昭和33年(1958年3月28日)には、東山温泉で関係者の別れの宴が催されました。当時の横山武市長は女性の一人ひとりに慰労の酒をついでまわり、80人あまりの女性・業者・県と市の関係者、それぞれの思いは違うかもしれないが国の区切りに立ち会う限られた人間どうしの感慨がそれぞれの心を動かし、宴は盛り上がるものだったと言われています。

昭和52年(1977年)当時の磐見町の町並み。

昭和52年(1977年)当時の磐見町の町並み。

磐見町遊廓と笠間稲荷神社 すぐ近くには笠間稲荷神社があります。元々は遊廓の並びにあった荒木呉服店の屋敷社(敷地内に社を建てて祀られた神社)でした。

商売繁盛の神様として遊廓で働く女性たちを含め、多くの参拝客で賑わいました。

笠間稲荷神社には3つの石碑が立てられています。

笠間稲荷神社境内から見る荒木呉服店裏。

笠間稲荷神社境内から見る荒木呉服店裏。

昭和52年(1977年)当時の笠間稲荷神社近くの石碑。石碑の奥には朽ちた遊廓の建物がみえる。

昭和52年(1977年)当時の笠間稲荷神社近くの石碑。石碑の奥には朽ちた遊廓の建物がみえる。

現在の笠間稲荷神社に立つ石碑。

現在の笠間稲荷神社に立つ石碑。「正取締 山内菊次郎翁 副取締 舟山豊吉翁」と記されている。

現在の笠間稲荷神社に立つ石碑。大正4年 大正天皇即位記念植樹の際に立てられたもの。

現在の笠間稲荷神社に立つ石碑。大正4年 大正天皇即位記念植樹の際に立てられたもの。六十五聯隊長陸軍歩兵大佐従五位勲三等功四級山内正生

植松碑

四時變はらざるの松を植ゑ萬古朽ちざるの石を立て以て大典を祝し奉る

の記念となす者は磐見町郭内の有志諸氏なり磐見町は明治三四年新開し

て青楼の市中に散在せるものを集合せし斯の處なり南々市街の雑踏を隔て

北は山野の風景を要する花我訪ひ月我踏むに於て實に好區郭なり昔者堀江町

に遊廓ありて一時の盛を極めしか承應年間之を廃せり今其古を覧るへきも

のは飯盛山の麓太夫櫻の下僅に一片の碑あるのみなると亦風磨雨蝕して讀

み難し故に姑く爰に其事に及ぶと云ふ御維新以降其業を営む者あれど則ち

官為めに規制を設けて之を保護する良小故あり嗚呼此廊内今日の盛を見ると

亦 昭代の賜なり宜なるかな諸氏相謀りて此記念の舉諓なや

宗川虎次撰

七十三翁研亭長岡寛裕書

(現代文)

四季を通じて変わることのない松を植え、永久に朽ちない石を立てることにより、大典を祝い奉る記念としたのは磐見町郭内の有志諸氏である。

磐見町は明治34年に新しく開発され、青楼(遊廓)が市中に散在していたものを集めたのがその場所である。

南にある市街の雑踏と隔てられ、北には山野の風景を擁しており、花に訪れ月に尋ねる実に素晴らしい区画である。

昔、堀江町に遊廓があってひととき栄えたが、承応年間(江戸時代 1652年-1655年)にそれは廃止された。その名残をみることができるのは、飯盛山の太夫桜(会津若松市一箕町大字八幡字弁天下)の下わずかに一片の碑があるのみである。

しかし、それも風が磨き雨が融かして読みにくいために、ここでそのことに触れておく。

明治維新後、この事業を営むものがあったが政府が規制を設けこれを保護する正当な理由があった。

ああ、この遊廓内の今日(こんにち)の隆盛を見ると、まさに新しい時代の賜である。諸氏が相談してこの記念を行うのはまことにふさわしいことである。

宗川虎次撰

七十三翁研亭長岡寛裕書

現在の笠間稲荷神社に立つ石碑。磐見町貸座敷組合協議員 岩澤辰次郎のもの。

現在の笠間稲荷神社に立つ石碑。磐見町貸座敷組合協議員 岩澤辰次郎のもの。誓神碑

本年三月廿日不肖辰次郎若松警察署長髙橋為雄殿より表彰状を授けらる其意に云ふ常に

法令を遵守し夙に心を娼妓の保護慰安に用ひ且つ貯金を奨励し期念にして一千四百圎有

餘に達せしむ其功著しと又本年五月二十日貸座敷組合より表彰状並に銀盃一個を授ける

る其意に云う遊廓内に公園を設け稲荷社殿を建て又組合功労者の為に紀念碑を立つる

等の監督を委託せしに其功速に完成せりと又同月廿一日青年會より感謝状並に木杯一個

を授けらる其意し亦云ふ青年會をして慈に公園神社建碑の三美學を竣成し以て郭内の一

段進境を促さしめたるは其指導の賜なりと文辰睦組合より感謝状並に文庫一個を授けら

る其意に云う当組合は猶も浅きも成績の巳に見るべきは其功労に因ると嗚呼辰次郎不

肖為す無くして賞譽を辱せしこと此の如きは實に慚愧措く能はざる所なり将来努力似

て其厚誼に報わんと欲す因て自ら石を稲荷社畔に建て之に勒し其神霊に誓ふと云ふ

磐見町貸座敷組合協議員 岩澤辰次郎 敬白

(現代文)

本年3月 不肖の私辰次郎は、警察署長高橋為雄殿より表彰状を授けられた。

その理由は「常に法令を遵守し、早くから娼妓の保護や慰安に心を砕き、かつ貯金を奨励し1,400円余りに達した。その功績は顕著である。」

また本年5月20日には貸座敷組合より表彰状並びに銀盃1個を授けられた。

その内容は、「遊廓内に公園を設け、稲荷神社を建て、また組合功労者のために記念碑を立てた。これらの監督を委託したが早々と完成させた。」

同月21日には青年会より感謝状ならびに木杯1個を授けられた。

その内容は「青年会に、公園・神社・記念碑の3つの偉業を完成し、遊廓内を一段と発展させたのはあなたの指導の賜物である。」

さらに、辰睦組合より感謝状と本棚1個を授けられた。

その内容は「当組合はまだ歴史が浅いにもかかわらず、すでに成果が見られるのはあなたの功労によるものである。」

それらの功績は辰次郎のものであるとされ栄誉を受けたことは慚愧にたえないものである。

将来はその厚誼に報いたいと思い、よって自ら稲荷社そばに建てそれに刻み神霊に誓う。

磐見町貸座敷組合協議員 岩澤辰次郎 敬白

このように、かつて繁栄していた磐見町遊廓。地図上に残る磐見町という名前からは、当時の時代背景・文化・価値観などの違いを感じ取ることができるのです。

この記事でご紹介した資料一覧

・会津繁昌記 佐藤久米三郎/田尻浅之助 高阪信文堂(1922年)info:ndljp/pid/964388

・全国遊廓案内 日本遊覧社(1930年)info:ndljp/pid/1453000

・会津の近代史を考える 中村とし(1993年)

・民衆史研究 第三号 会津民衆史研究会(1979年)

・七日町のいまむかし 七日町三・四青年会(1983年)

・福島県犯罪史 第2巻 福島県警察本部 info:ndljp/pid/3036065

駐車場

定休日

最新の定休日については公式サイトで再度ご確認ください。

(全店舗の定休日を見る)

アクセシビリティ情報

キャッシュレス決済

その他の情報

公式サイト

アクセスマップ

現在地からの最短ルートを表示する

地図

地図を読み込んで表示