おすすめポイント

七日町通りは、「大町四つ角」より西に向かい「七日町駅」に至る通りです。

近くの「神明通り」は南(地図上では下側)に進むと、鶴ヶ城(会津若松城)へつながる通りとなっています。

街道へつながる重要拠点 これまでの歴史において、七日町通りにある大町四つ角は他国への街道の出入り口、つまり基点となるところでした。

会津五街道とも呼ばれる、白河街道(若松から猪苗代湖南岸を通り白河へつながるルート)・日光 下野街道(日光を通過する江戸への最短ルート)・米沢街道(米沢 山形方面へ向かうルート)・越後街道(新潟方面へ向かうルート)・二本松街道(若松から猪苗代北岸または南岸を経て二本松へ向かうルート)へ接続されており、人馬や物資の重要な通り道の基点だったのです。

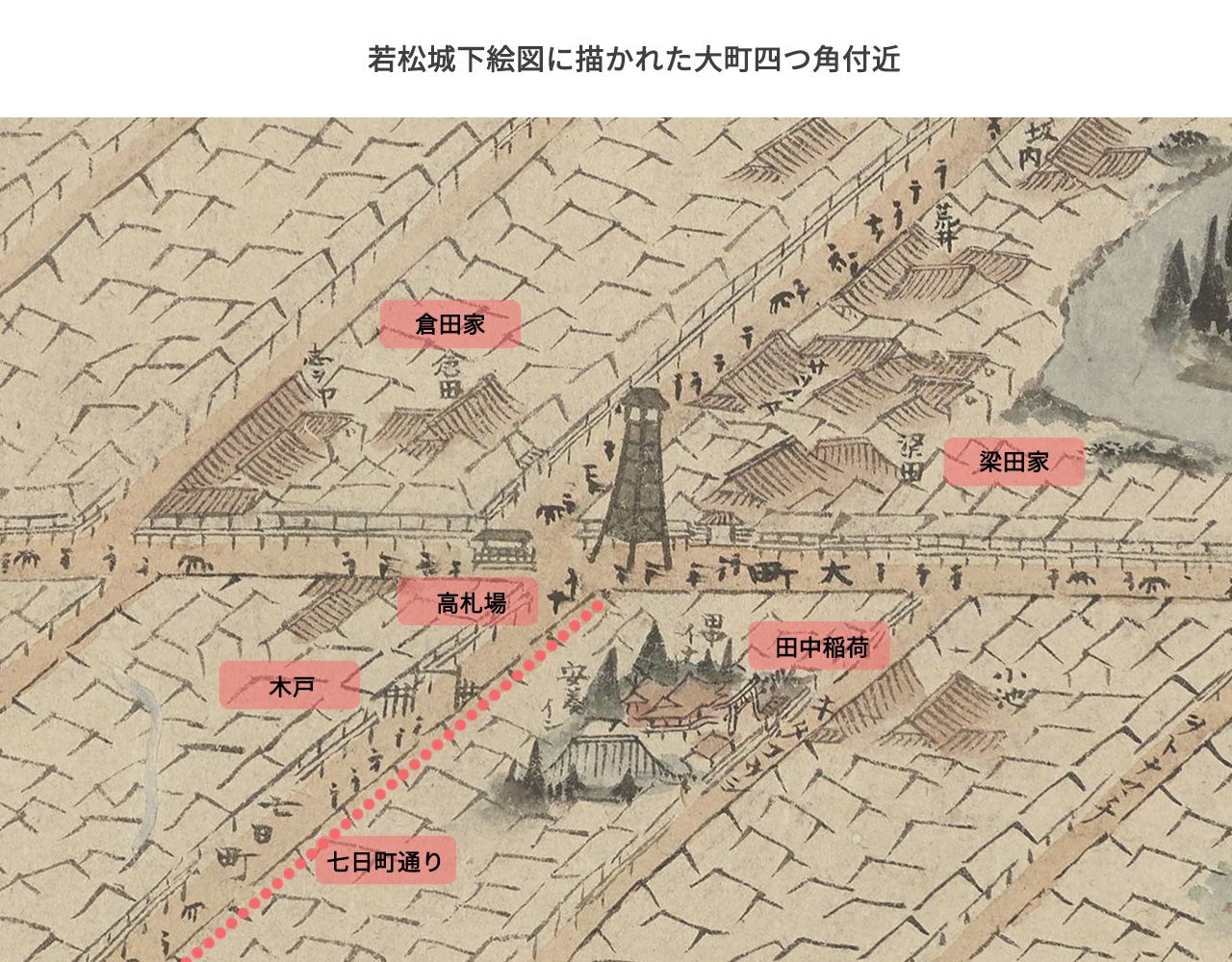

また、大町四つ角は人通りが多いため、高札場(藩主や代官などの命令が領内に行き渡るように札や紙に記されたものが掲げられた場所)としても用いられ「大町札の辻」と呼ばれていました。 さらに重要な拠点であったため、東南角に梁田家、東北角に倉田家の検断(警察や裁判を総括する役職)屋敷がありました。

現在、大町四つ角付近には「會津商人司簗田家屋敷跡」という石碑が建てられており、その歴史が記録されています。

この地、会津若松市大町四ツ角旧大町堅丁一番地は、文禄元年西暦一五九三蒲生氏郷公が城郭を修造し城下街を建設した折協力の功により会津商人司・検断筆頭の簗田家に賜ったもので、現在の大町一丁目福島相互銀行会津支店の大部分と、さつまや酒店の一部より、東邦銀行会津支店と、会津中合の一部につづくほか、旧大町一之町二六番地現在の中央一丁目 荒井書店と富士銀行の大半を含む広大な地域である。

簗田家第七九代左京亮盛胤は、葦名直盛公に随伴して黒川(若松)に来り、至徳元年甲子(一三八四)公の命により上洛し、足利義満将軍より商人司の御朱印を賜わり、商法の諸式を定めた。

現在につづく十日市の創設もその一つで、簗田市とも称された。又民間の司法行政徴税、武士を含む通行切手発行等の権限を与えられた。

なおこの年大阪住吉大社の御分霊を勧請し、今の材木町に鎮座し奉った。何れも六百年に当る簗田家の商人司並びに検断筆頭は領主が数代替っても一貫してその任に当り、明治の廃藩置県までつづいたのである 。

検断は豊臣秀吉公桃山時代に創設、氏郷公以来藩主任命の町方役人であった。 大竹英三書

江戸時代後期に大須賀清光※1 (おおすがせいこう )が描いた若松城下絵図の一部分。大町四つ角付近の様子。

江戸時代後期に大須賀清光※1 (おおすがせいこう )が描いた若松城下絵図の一部分。大町四つ角付近の様子。高札場を挟んで梁田家と倉田家の屋敷がある。十日市で参拝した田中稲荷の位置関係も分かる。現在の七日町通りの東端も大町四つ角とされている。

※1 大須賀清光。文化6年(1809年)4月 - 明治8年(1878年)6月17日。

江戸時代後期に活躍した町絵師。裕福な商人で、会津を愛し会津を題材にした郷土の作品を数多く残している。

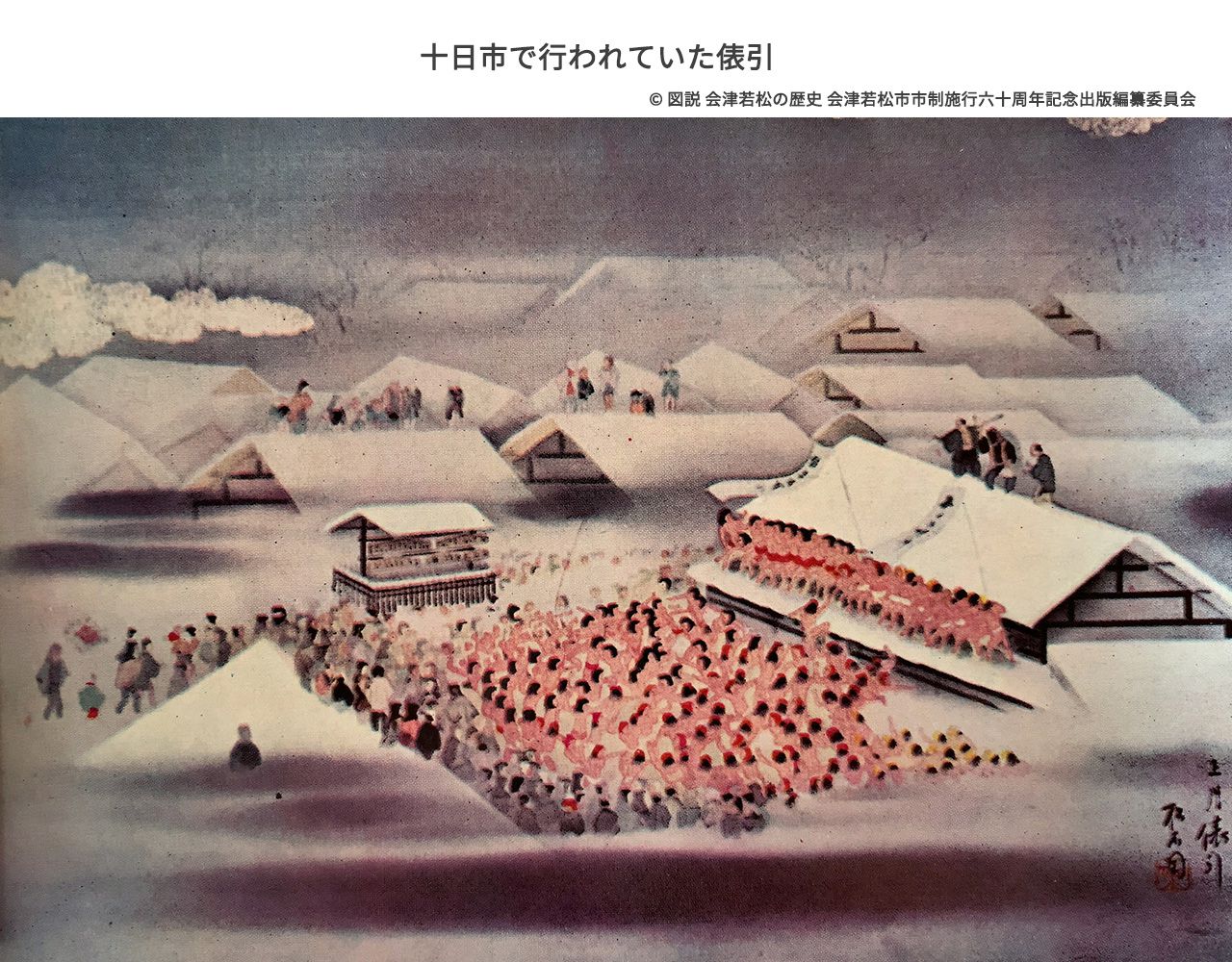

新年行事と七日町の名前の由来 当時、正月を迎え10日の未明になると、倉田家の屋根から翁に扮した人物が路上のふんどし姿の男性たちに俵を投げ落とし、上町と下町に分かれた男性たちはその俵を引き合ってその年の米価を占うという行事が行われます。 この行事は俵引と呼ばれ、上町が勝つとその年の米価が上がり、下町が勝つとその年の米価が下がると伝えられていました。

その後、その年初めての市である「十日市」が開催となりました。十日市では、生活に必要な品々を買い求め市神様と呼ばれる田中稲荷神社(福島県会津若松市大町1丁目1-5)に参拝し、米を買うというのが恒例の行事となっていたようです。

その年の初市の初め(正月明け10日)に行われた俵引の様子。倉田家の屋根に人がおり、雪の上を俵が転がった跡が分かる。

その年の初市の初め(正月明け10日)に行われた俵引の様子。倉田家の屋根に人がおり、雪の上を俵が転がった跡が分かる。通りの真ん中には大町札の辻の高札場が描かれている。

なぬかまち.com デジタルアーカイブ :会津の行事

この十日市を始めとして、各町で月のそれぞれの日に市が開かれていました。

七日町の付近では毎月7日に市が開かれていたため、その地域が「七日町」と呼ばれるようになっていきました。

その後、会津藩領内の各地に立つ六斎市(六斎とは1ヶ月に6日ある仏教の思想に基づく斎日。その日にちなんで月に6回開催していた定期市を六斎市と呼んでいた)が開かれるようになり、七日町で開かれる市も六斎市へと変化していきます。このような七日町における市を主催し監督していたのが、商人司検断職でもある簗田家でした。

藩主として保科正之が会津に入った翌年である正保元年(1644年)に、七日町は博労町と共に伝馬町(当時の交通手段である馬に関する業務を行う)に指定されました。宝永4年(1707年)には、人馬を手配する「馬指」が置かれています。

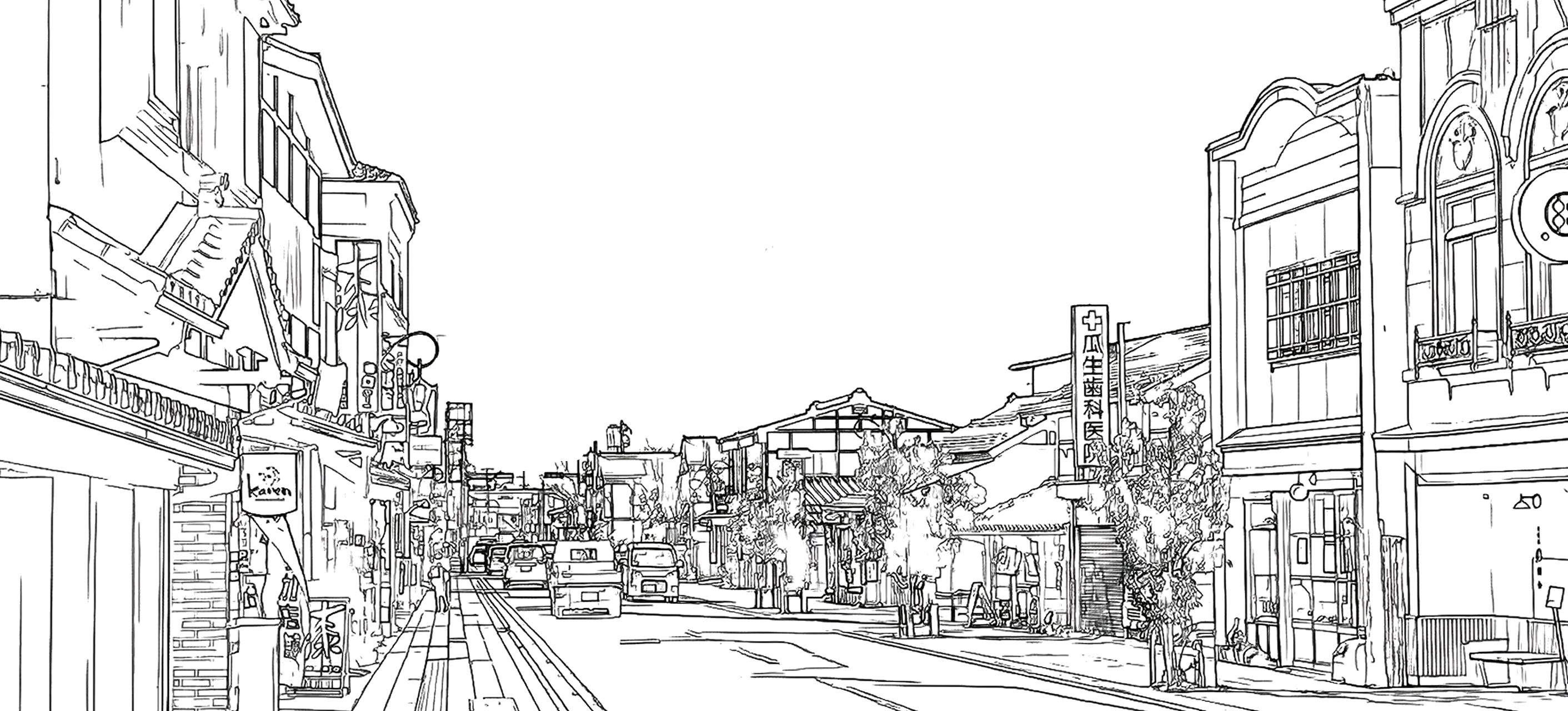

資料から復元する七日町 七日町に関する資料はいくつか残されており、それらを総合すると当時の街並みを復元することができます。

七日町についての資料 七日町の街並みに関する資料として、現代に残されている主なものは以下の通りです。

・新編会津風土記 享和3年(1803年)から文化6年(1809年)

・若松風俗帳 文化4年(1807年)

・地籍帳 地籍図 丈量帳 明治7・8年頃(1873年・1874年)から明治13年頃(1880年)

・屋敷名録 若松後町組分 明治3年(1870年)

・屋敷帳 岩代国若松 明治3年(1870年)

・後町組分戸籍 岩代国若松 明治3年(1870年)

・奉公人名録 岩代国若松後町組 明治3年(1870年)

「新編会津風土記(あいづふどき)」は、享和3年(1803年)から文化6年(1809年)にかけて編さんされました。

「会津風土記」は、会津藩主 保科正之の名により、寛文6年(1666年)に完成しましたが、それを補完する情報も含まれた新編として完成したのが「新編会津風土記」です。

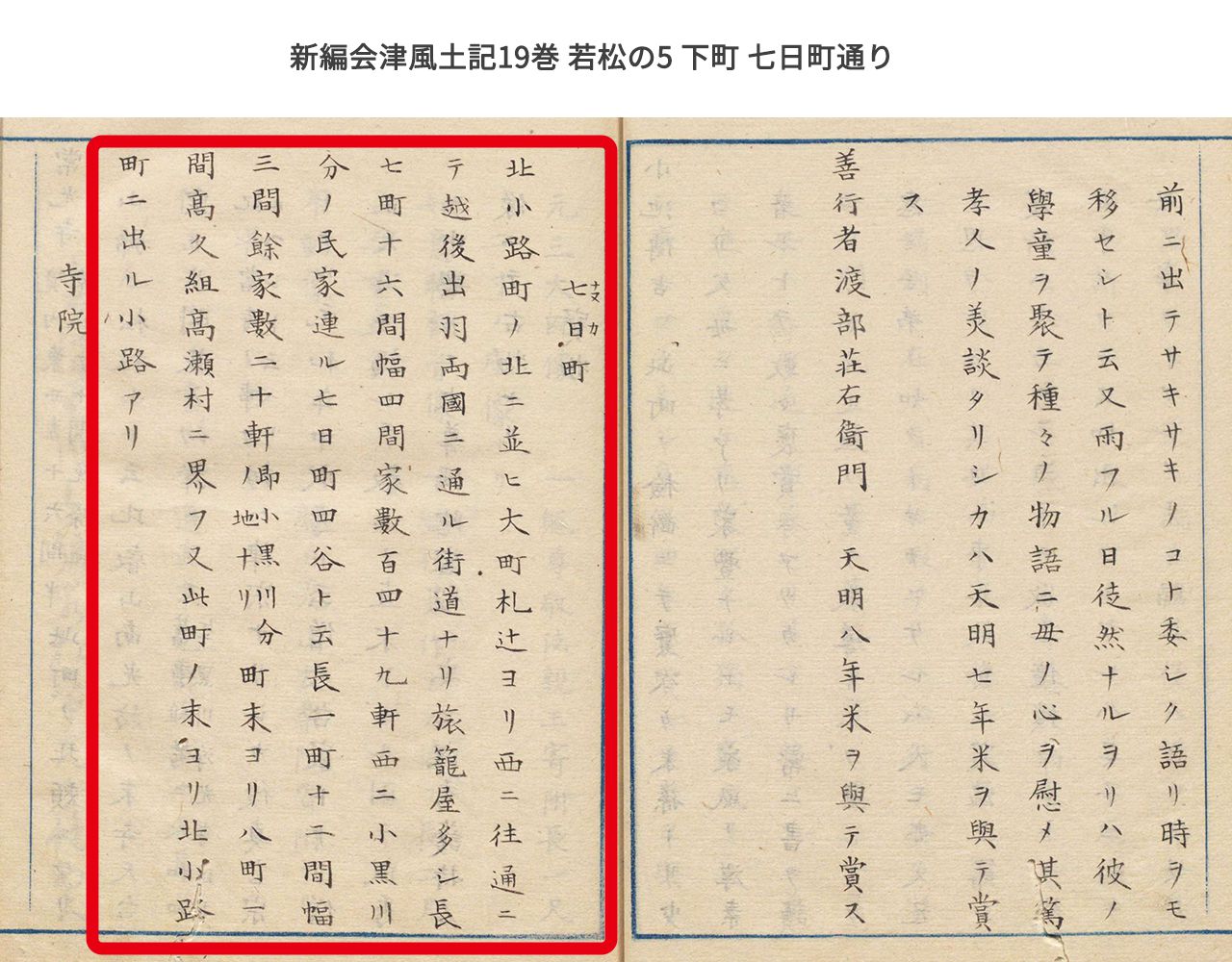

「新編会津風土記19巻 若松の5 下町」には七日町通りについてこのように書かれています。

七日町(ナヌカ)

北小路町の北に並び大町札辻より西に往通にて越後出羽両国に通る街道なり

旅籠屋多し長七町十六間幅四間屋敷一四九軒西に小黒川分の民家連る七日町四谷と云長一町一二間幅三間余屋敷二十軒(即小黒川分地なり)

町末より八町一間高久組高瀬村に界フ

又此町の末より北小路町に出る小路あり

【新編会津風土記19巻 若松の5 下町】

北小路町の北に並び、大町札辻(現在の大町四つ角)より西に行く通りで、越後出羽(現在の新潟県・山形県)に通じている街道である。

北小路町の北に並び、大町札辻(現在の大町四つ角)より西に行く通りで、越後出羽(現在の新潟県・山形県)に通じている街道である。旅籠屋(現在の旅館・ホテル)が多い。

長さ:7町16間(1間は1.8メートル・1町は60間、約109メートルなので、7町16間は約792メートル)。

幅:4間(約7.2メートル)。

家の軒数は149軒。

西に小黒川分(地域名)の民家が連なっていて七日町四谷と言われている。長さは1町12間(約130メートル)家の軒数は20軒。

町の端から8町1間(874メートル)の距離には高久組高瀬村(地域名)がある。

また、町の端から北小路町に出る小道がある。

また、「若松風俗帳」にも文化年間(1804年~1818年)ごろの七日町の様子が記されています。

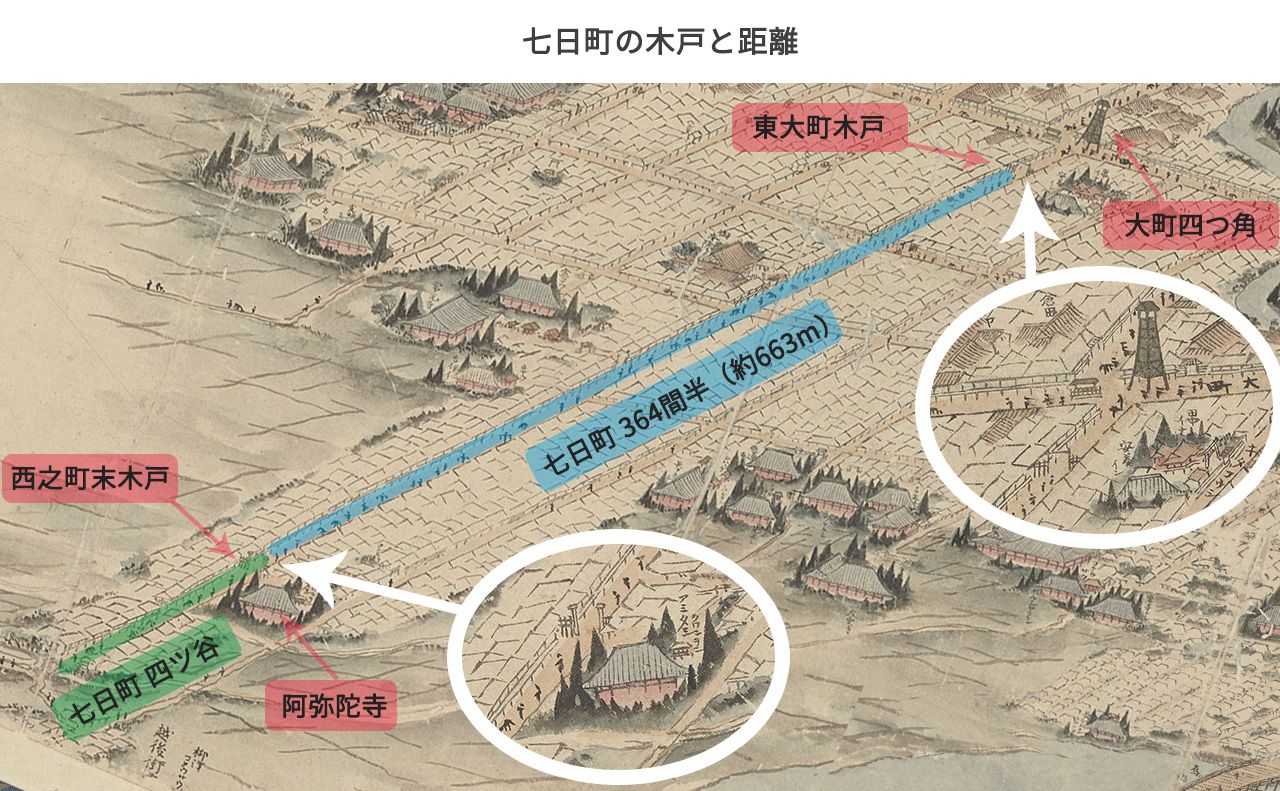

七日町家数百四十九軒の地なり。

但商人住居仕候。諸国通路の町にて、旅籠屋等之有り。東大町木戸より西之町末木戸まで三百六十四間半。

【若松風俗帳】

明治6年(1873年)に地租改正(個人の土地所有権が公認され現金で税を納めるようになった)が行われるとともに、土地所有の境界を明確にするするための地籍図が作成されました。当時の地租改正時、七日町を含め若松町(現在の会津若松市)では、地籍帳7冊・地籍図8冊・丈量帳4冊を県に提出しました。これらの実地調査は明治7・8年頃(1873年・1874年)から明治13年頃(1880年)まで行われたと考えられます。

七日町通りについても地籍図が作られ、それによって当時の各戸の境界や七日町通りの概要を知ることができます。

さらに七日町は戊辰戦争時の焼失を免れたので、それ以前の江戸時代の境界がそのまま引き継がれました。つまり明治の地租改正の地籍図によってそれ以前の江戸時代の境界も推定することができるのです。

大須賀清光「若松城下絵図」に描かれる七日町。大町四つ角や東西の木戸・阿弥陀寺などの位置関係がわかる。

大須賀清光「若松城下絵図」に描かれる七日町。大町四つ角や東西の木戸・阿弥陀寺などの位置関係がわかる。

明治3年(1870年)頃七日町は、組割りとして35番組・37番組・38番組・40番組の一部(七日町四ツ谷)で構成されていました。

このうち、37番組・38番組について見ると、「屋敷名録」と「地籍図」は同じ縮尺の600/1で記されていることが分かります。つまり、実際の1間(約1.82m)が、図上では1分(約3.03mm)で表記されていることになります。

七日町の幅と長さ これらを元にして図上で計測すると、七日町通りから各方面に伸びる道路幅は「丈量帳」・「地籍図」ともに4間(約7.2m)または2間(約3.6m)として描かれています。一方で七日町通りの幅に関しては、「丈量帳」が4間(約7.2m)・「地籍図」が5間(9.9m)と違いがみられています。

七日町通りの長さ(距離)については、西端の「西之町末木戸」から大町四つ角手前にあった「東大町木戸」までの間が記録に残されています。

西之町末木戸は「嘉永安政年間記憶覚書」によると阿弥陀寺の東の境界付近にありました。「七日町々内屋敷図」や「地籍図」によると、実際阿弥陀寺の東隣には番屋敷と呼ばれる惣町(町のそれぞれの組の上位組織)がもつ土地があり、そこには番人小屋が建てられていたことが確認できるので、七日町木戸がその場所にあったことの証明ともなっています。

これらの情報を元にして、西之町末木戸から東大町木戸までの距離を図上で測定すると、実際の距離は364間半(約663m)となります。この距離は「若松風俗帳」に記された「町末木戸まで三六四間半」という文とも一致しています。

さらに地籍図からすると、道路の中央には3尺5寸(約1.05m)の堀が通されていました。この堀は「西之町末木戸」の手前から道路の南側に寄せられ、七日町四ツ谷の道路では側溝となっています。

七日町と呼ばれる範囲 当時は、「西之町末木戸」から「東大町木戸」の間が「七日町」と呼ばれていました。「西之町末木戸」より西の通りは「七日町四ツ谷」と呼んでいました。

これらの呼び方は時代とともに変わってきており、木戸と木戸の間を七日町通りと呼ぶのか・木戸の外側も含めて七日町通りと呼ぶのかはそれぞれの時代であいまいになってきたと言えるでしょう。

これらの木戸を建築するための木材は会津藩から支給されたものが用いられ、実際の木戸を建設するための人員はそれぞれの町が負担しました。

そのようにして設置された木戸は、毎日日暮れと同時に閉ざされ交通が遮断されます。また、町内の通行は午後6時以降は提灯を灯す必要がありました。

江戸時代の賑わい 七日町通りは交通の要衝であり多くの人が行き交う通りでした。

文化4年(1807年)の「若松風俗帳」には、七日町通りについて「但商人住居候、諸国通路の町にて旅籠屋等之有り」と書かれており、交通の要衝の地にある旅籠・商人の町であったことが分かります。

弘化2年(1845年)の「旅籠株極帳」には、会津若松城下にあった旅籠屋の95軒のうち30軒が七日町通りにあったことが記されています。

明治元年(1868年)の「諸商売株人別調帳」によると、七日町通りの旅籠は33軒となっており長い間賑わいが続いていました。

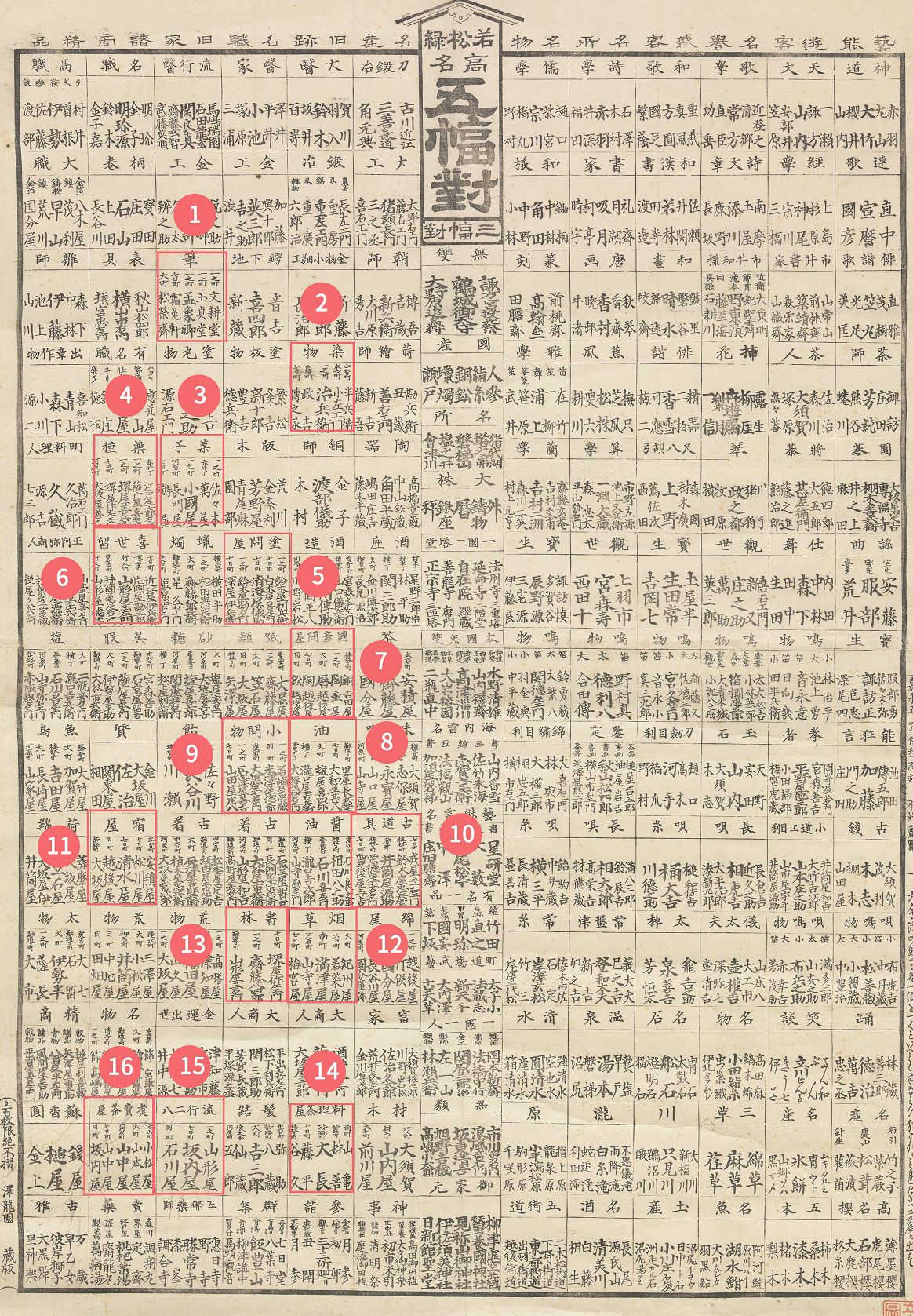

七日町の賑わいは、嘉永5年(1852年)の「若松緑高名五幅対」という会津のなんでもランキングからも知ることができます。

それによると、七日町にある店が数多く掲載されています。

画像選択で拡大できます。

画像選択で拡大できます。01.筆 : 霜免軒

02.染物 : 傳之丞

03.菓子 : 鶴屋

04.薬種 : 堺屋喜左衛門

05.塗問屋 : 白木屋喜左衛門・清澄屋儀助・深屋伊兵衛

06.喜世留(キセル) : 近江屋伊兵衛

07.陶産問屋(陶器) : 陶 越後屋

08.油 : 大和屋甚八

09.小間物 : 山田屋正八

10.古道具 : 豊後屋与吉

11.宿屋 : 清水屋(清水屋旅館跡)・松川屋

12.烟草(煙草・タバコ) : 梅宮屋

13.書林(本屋) : 堺屋作左衛門

14.料理茶屋 : 藤平

15.流行二八(二八そば) : 坂內屋・石川屋

16.煮売茶屋 : 山中屋・坂内屋

七日町木戸での一揆 江戸時代において七日町の木戸は、歴史的な衝突の舞台ともなりました。

寛延2年(1749年)12月のこと、会津藩史上最大の農民一揆が起こります。

いわゆる寛延一揆と呼ばれるもので、現在の猪苗代で蜂起した農民が周辺の村で人を集め、最終的に2万人が七日町木戸に押し寄せることになりました。

一揆の原因は借りた米の返済条件が悪いことでしたが、それまでに続いた作物の不作にもかかわらず重い年貢が課されていたことも原因であったと言われています。

木戸を境にして一揆勢と会津藩兵が対峙しましたが、一揆勢は木戸を打ち破り木戸内に侵入します。その際、会津藩兵が発砲し多数の死傷者が出ました。

会津藩兵の発砲によって一揆勢はひるみ一旦は後退します。

しかし、七日町で攻防が続けられていた間に、他の城下口から一揆勢が城に迫っていました。

このような事態に至ったため、ついに会津藩側は年貢を半免することや米の貸し出しなども行うことを約束し、一揆は沈静化へと向かっていきます。

しかし、実際には年貢の半免は困窮者だけに限られ、さらには一揆の首謀者の処刑が行われたのです。

江戸時代の終わりと明治時代における交通の発展 徳川の時代が終わるとともに戊辰戦争は会津に悲惨な爪痕をのこしていきました。

戊辰戦争の戦死者が葬られることを許されたのが阿弥陀寺であるなど、七日町は激動の歴史の舞台となりました。

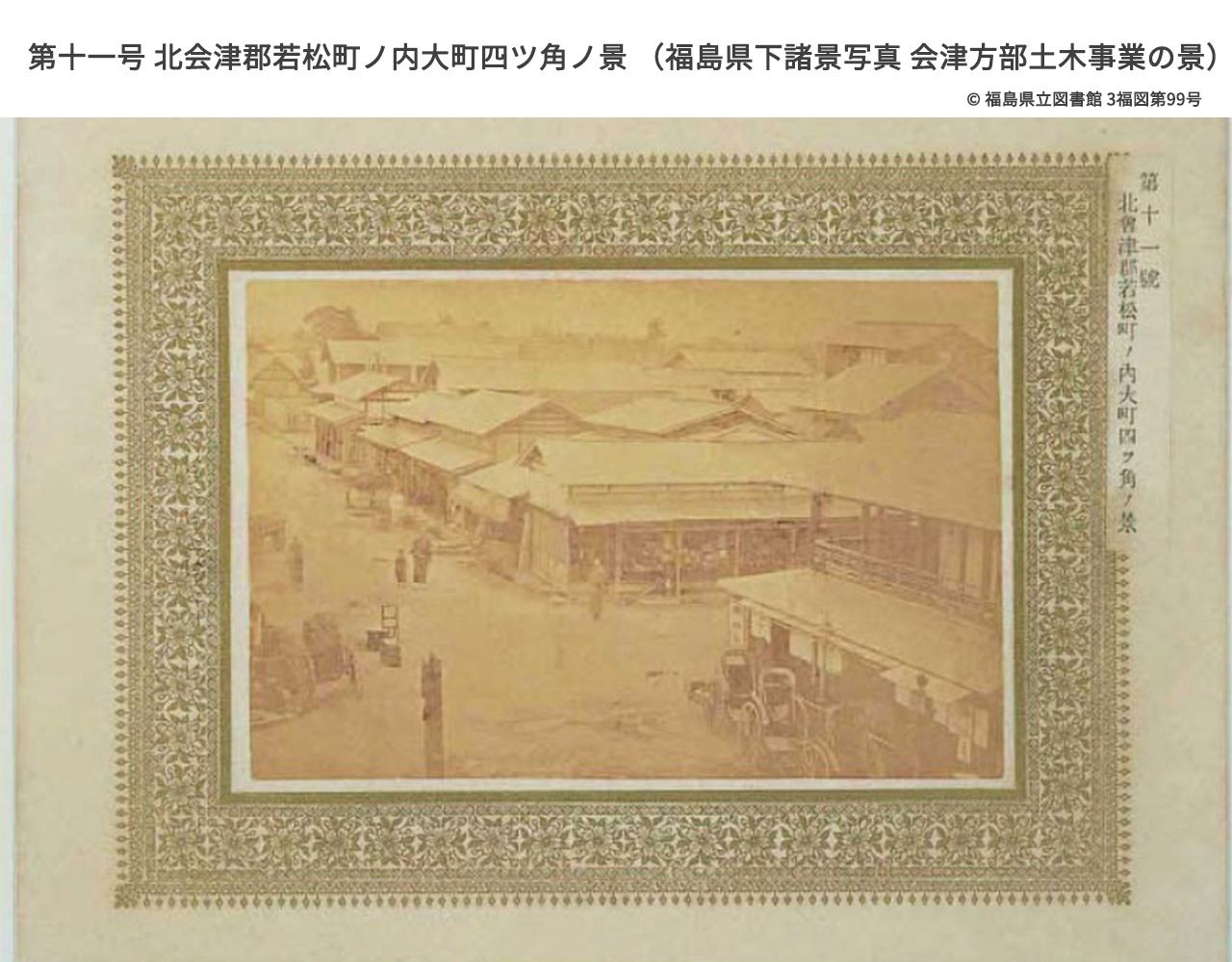

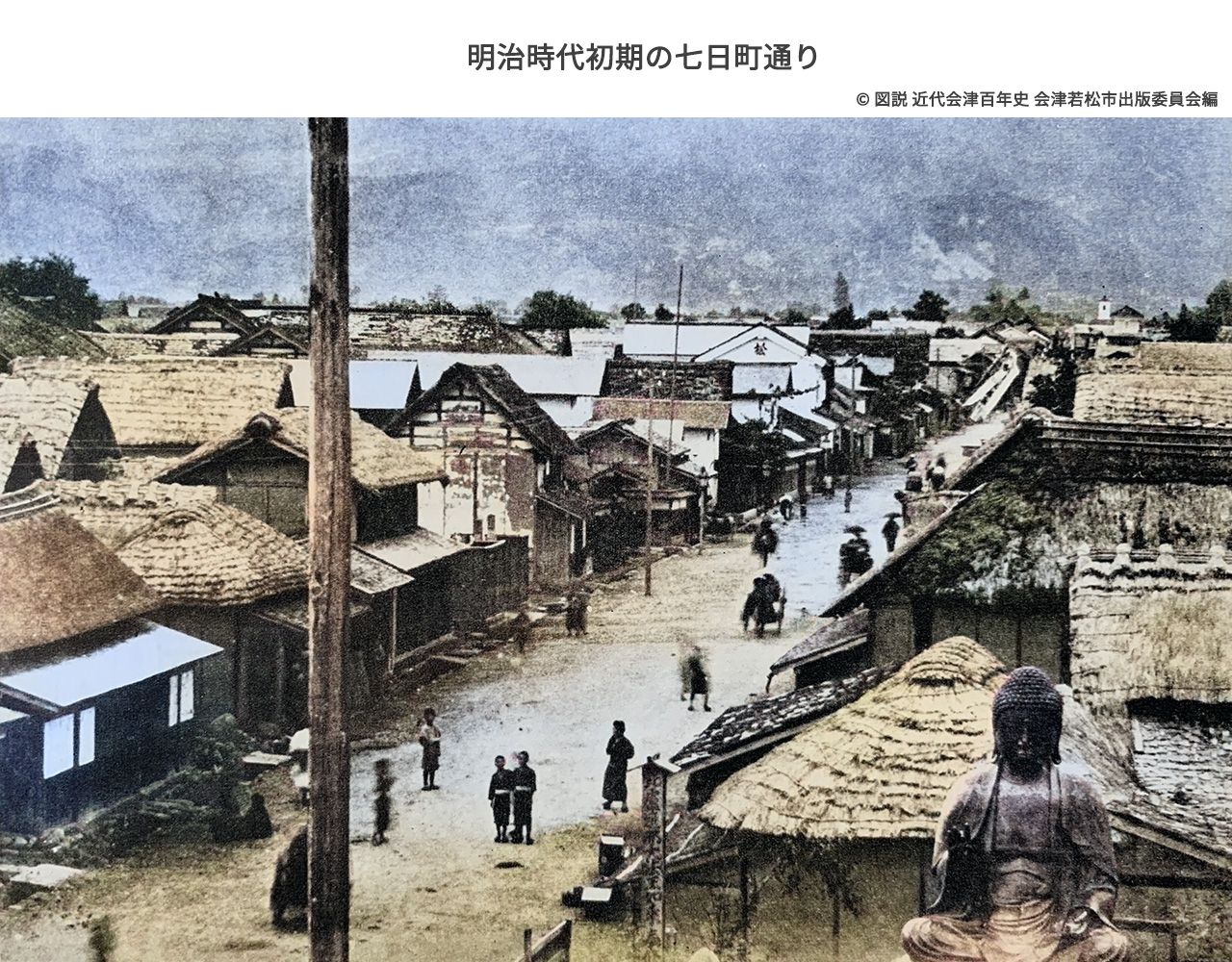

明治初期に撮影された七日町通りの写真を見ると、戊辰戦争後の会津若松は交通の要衝として栄えた七日町通りも含め、まだまだ慎ましい暮らしだったことが分かります。

明治時代初期の七日町通り。阿弥陀寺から東(東山温泉方向)を撮影したもの。廃仏毀釈運動で移転した大仏(大仏の詳細は阿弥陀寺のページを参照)が写っている。わらぶき屋根が多い。

明治時代初期の七日町通り。阿弥陀寺から東(東山温泉方向)を撮影したもの。廃仏毀釈運動で移転した大仏(大仏の詳細は阿弥陀寺のページを参照)が写っている。わらぶき屋根が多い。ディープラーニングによる着色

三島通庸による会津三方道路 明治時代は会津の交通がさらに発展した時代でもあります。

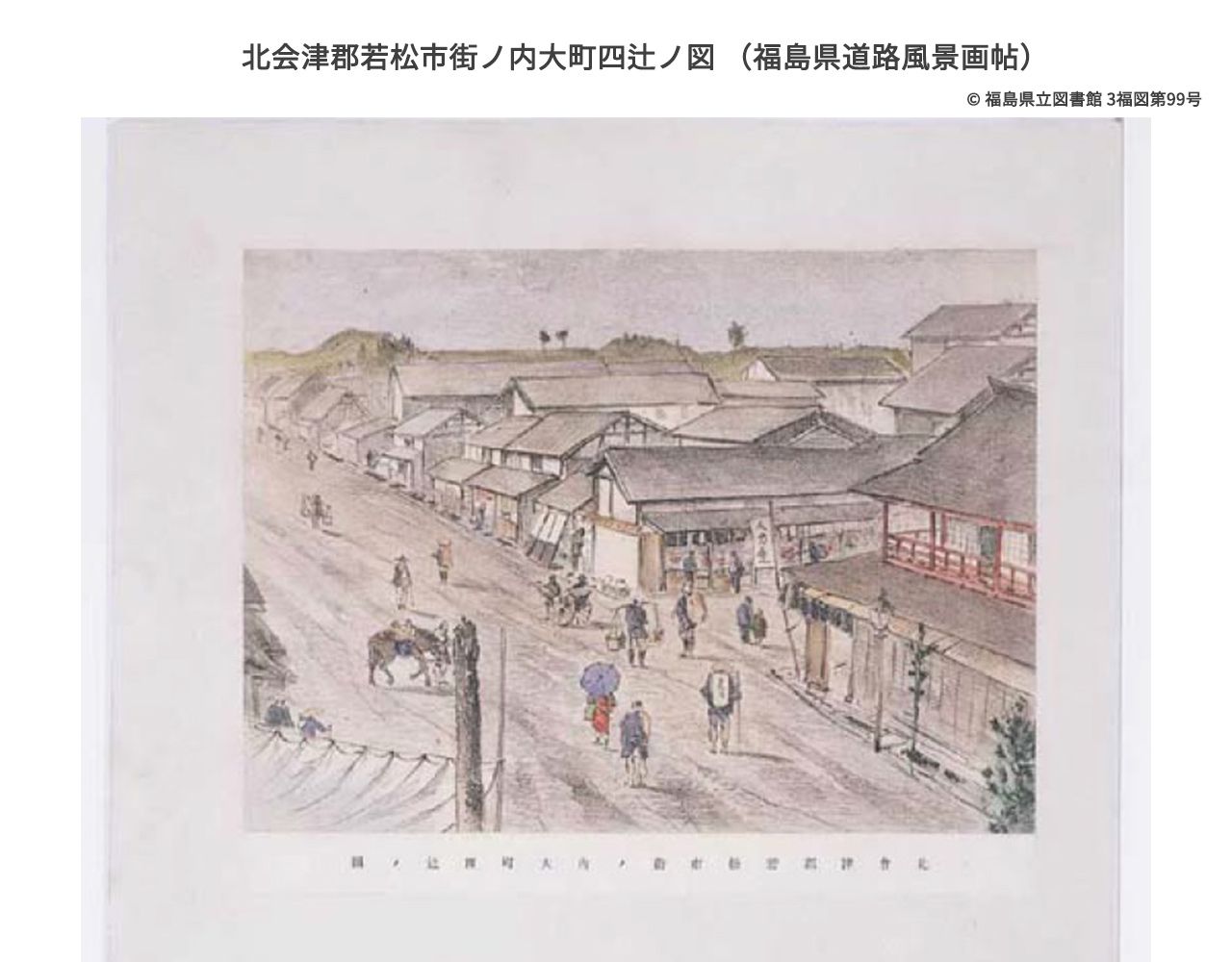

当時の福島県令で、土木県令とも呼ばれた三島通庸(みしま みちつね)は、「会津三方道路」と呼ばれる幹線道路を整備しました。 三方という言葉の通り、会津若松の大町四つ角交差点を起点にして新潟方面(越後街道)・米沢方面(米沢街道)・日光方面(日光街道)の道幅を拡幅し、整備する大事業でした。

現在の国道の原型ともなった会津三方道路は、七日町通りの基点でもある大町四つ角から始まったのです。

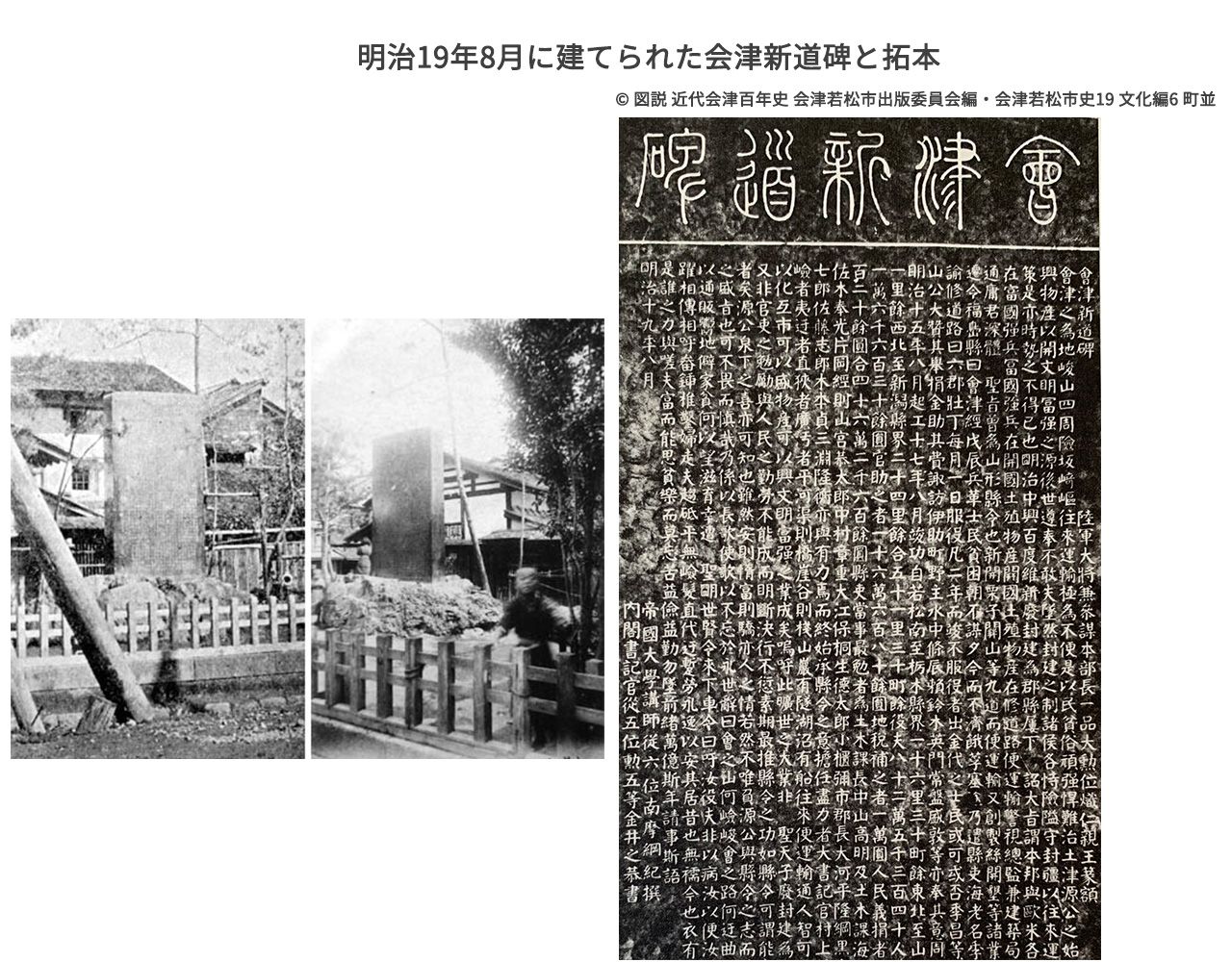

明治15年(1882年)8月17日に起工式・明治17年(1884年)8月に竣工・同年10月27日に開道式が行われた会津三方道路を記念し、明治19年(1886年)8月には大町四つ角に「会津新道碑」が建てられました。

明治19年(1886年)8月に建てられた会津新道碑の拓本。会津若松市立会津図書館に残されている。

明治19年(1886年)8月に建てられた会津新道碑の拓本。会津若松市立会津図書館に残されている。撰文(文章をつくること)は、南摩綱紀(なんま つなのり)。

篆額(てんがく、石碑などの上部に篆書で書かれた題字)は、有栖川宮 熾仁親王(ありすがわのみや たるひとしんのう 皇族・猪苗代湖畔の天鏡閣を建設された)。

会津新道碑に記された工事の内容について。

道路の長さ

若松から栃木県境界まで 16里30町余(約68km)

若松から新潟県境界まで 24里余(約96km)

若松から山形県境界まで 11里余(約44km)

人夫の総人数:825.340人

代役者の出金額:216,630円

官の補助額:160,680円

地税補填額:10,000円

寄附金額:75,320円

合計金額:462,630円

参考:明治の小学校教員や警察官の初任給は月額約9円。熟練した大工や工場の技術者の月給は月額約20円。

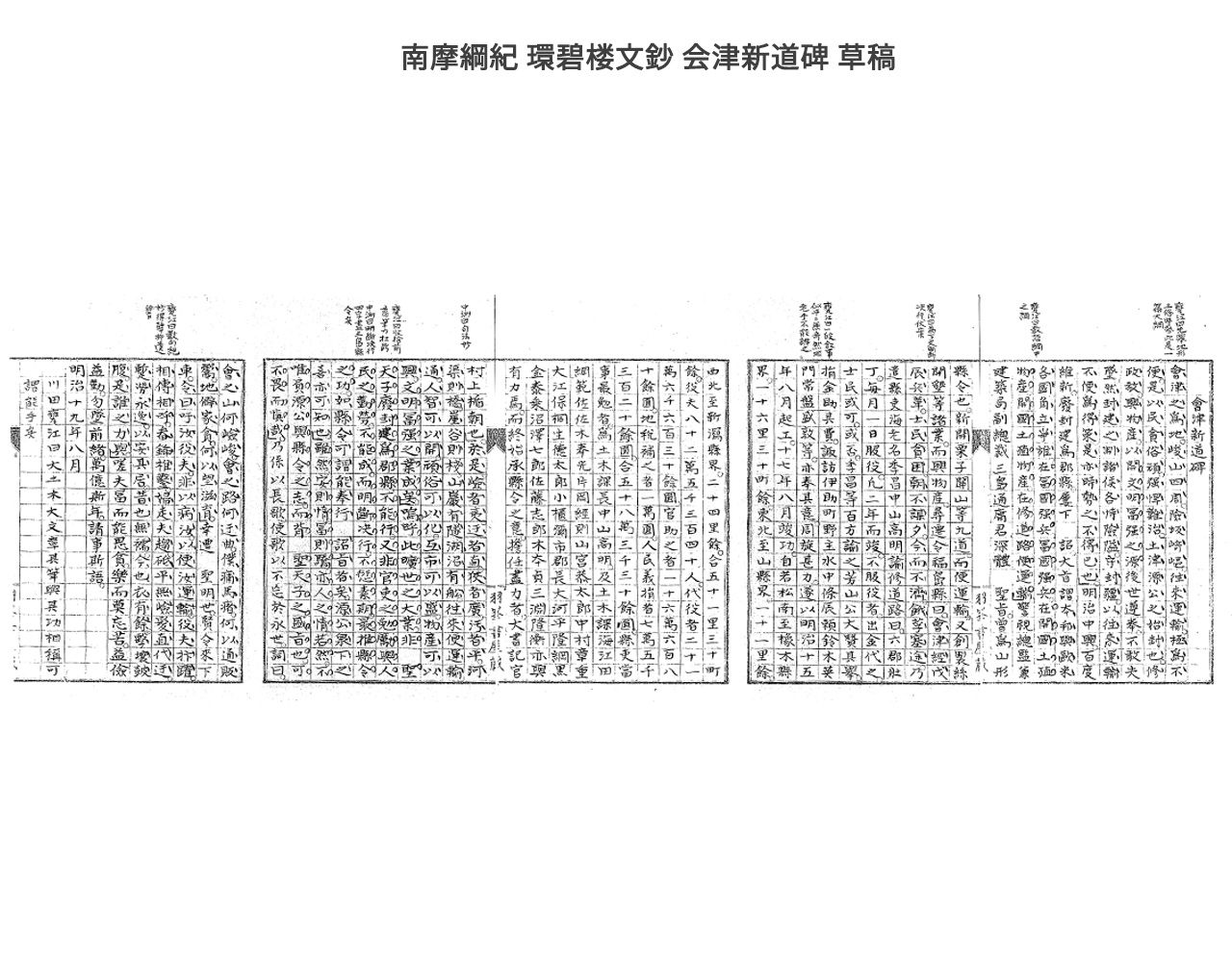

南摩綱紀が環碧楼文鈔(かんぺきろうぶんしょう)の中に記した、会津新道碑の草稿。

南摩綱紀が環碧楼文鈔(かんぺきろうぶんしょう)の中に記した、会津新道碑の草稿。南摩綱紀は会津藩士であるとともに、明治にかけての教育者としての功績も残した。

国立国会図書館デジタルコレクション

会津新道碑はどこへ?

現在、大町四つ角には小さな「若松市道路元標」(わかまつしどうろげんぴょう)が残るのみとなっており、それは街道の基点となっていた名残をとどめています。

残念なことに、同じく大町四つ角に建てられていた「会津新道碑」は現在残されていません。

というのは、会津新道碑は銅製だったため第二次世界大戦で供出されてしまったからです。同じく七日町通りから大戦中に供出されたものとしては、阿弥陀寺の大仏があります。

しかし、会津新道碑の「台座」は現在も残されています。それは七日町駅前に移され「七日町駅開設記念碑」の台座として現存しており、それを守り続けた当時の人々の思いが伝わってきます。

現存する台座のコンクリートで補強された幅や厚みを見ると、会津新道碑の大きさを思い描くことができます。

(会津新道碑のゆくえについては福島県立博物館様に情報をご提供いただきました。)

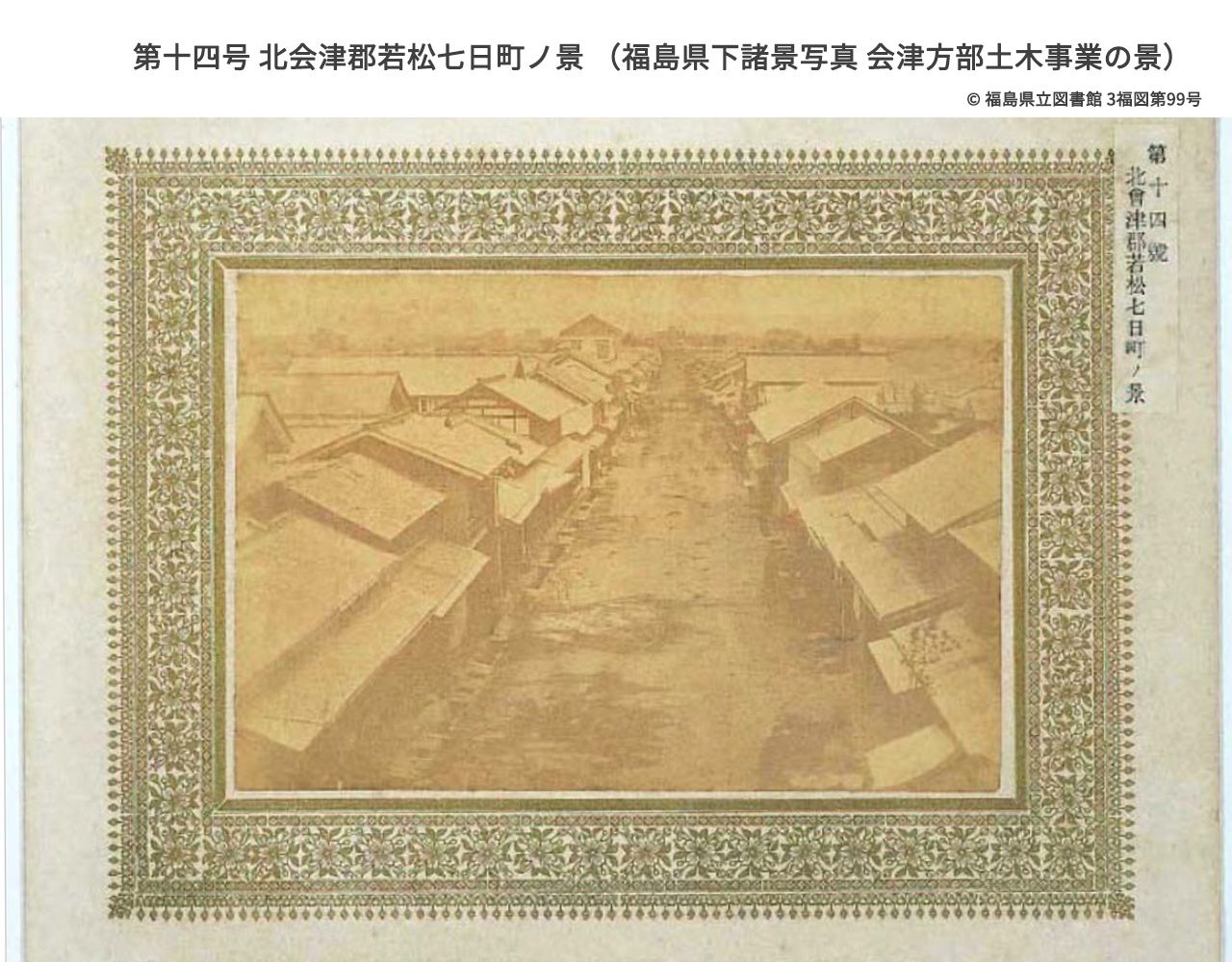

三島通庸は会津三方道路という壮大な土木事業の成果を記録として残すため、写真撮影を菊池新学(きくち しんがく。天保3年(1832年) - 大正4年(1915年)。明治時代の写真師。)に依頼しました。

そうして撮影された写真は福島県によりまとめられ、「福島県下諸景写真 会津方部土木事業の景」として残されています。

菊池新学の他にも、風景画を高橋由一(たかはし ゆいち。文政11年(1828年) - 明治27年(1894年)。洋画家。)に依頼したものが、「福島県道路風景画帖」として残されています。

この画集は、会津三方道路を含めた当時の福島県内各地の道路沿いの風景や大規模な工事の様子を描いたものです。

高橋由一は、石版に描いた淡彩画(薄いあっさりした彩色)を絹に転写し、着彩(絵画や工芸に色を施すこと)する方法で作成しました。そのように描かれた53枚の絵を台紙に貼り折本としたものが福島県道路風景画帖です。

菊池新学。「福島県下諸景写真 会津方部土木事業の景」の「第十四号 北会津郡若松七日町ノ景」。

明治10年代、七日町通りの貴重な写真。

福島県立図書館

下部のサムネイル画像を選択すると画像が切り替わります。

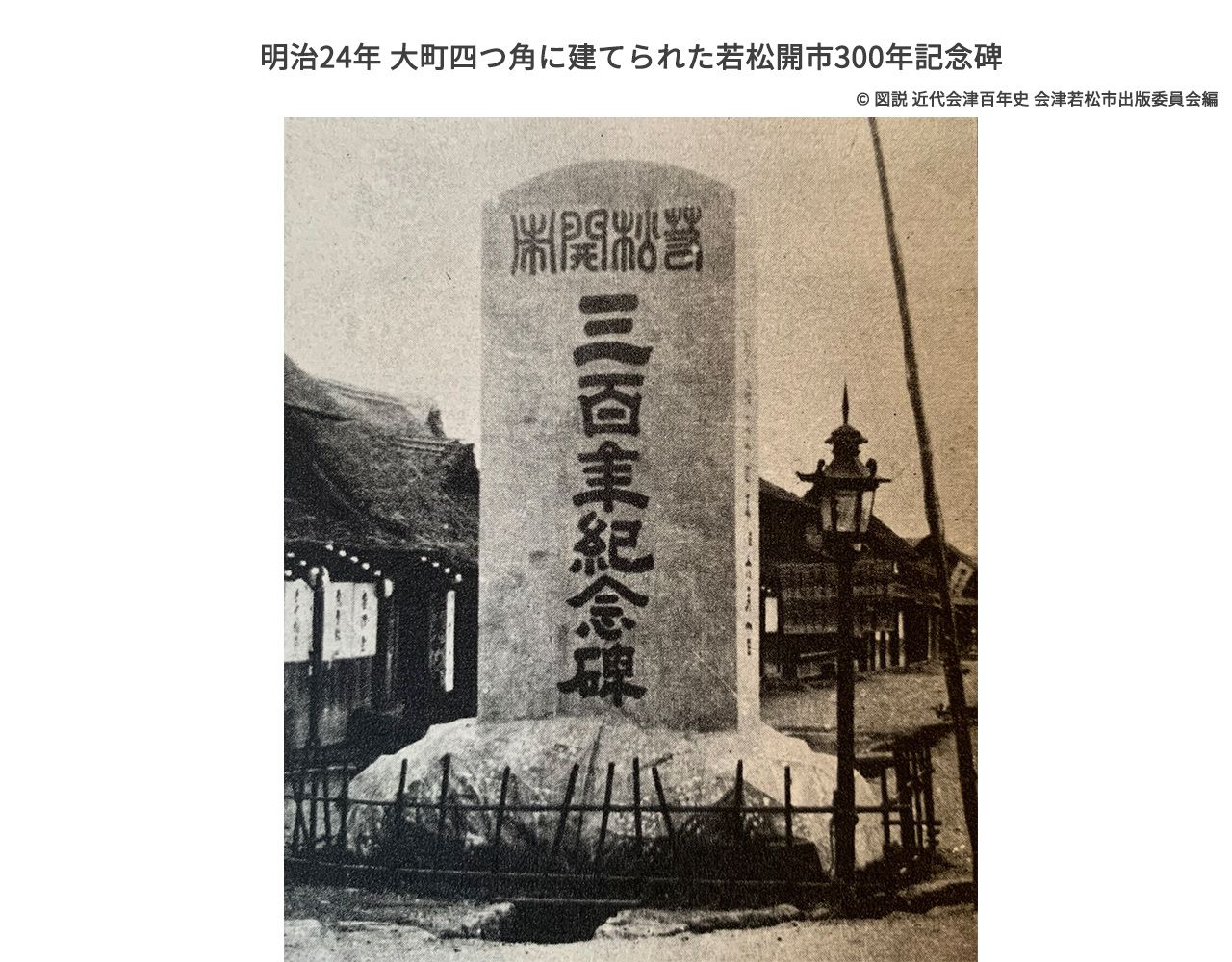

それを記念し、当時の若松市は開市300年記念として盛大に300年祭を開催しています。

大町四つ角には記念碑が建てられ、町のお祭りムードは高まりました。

明治24年 大町四つ角に建てられた若松開市300年の記念碑。碑の下部を見ると、通りの真ん中に掘割があった様子がわかる。軒下には祝いの提灯や花が飾られている。わらぶき屋根であることから、街道で賑わう町とはいえまだまだ慎ましい暮らしだったことが想像できる。

明治24年 大町四つ角に建てられた若松開市300年の記念碑。碑の下部を見ると、通りの真ん中に掘割があった様子がわかる。軒下には祝いの提灯や花が飾られている。わらぶき屋根であることから、街道で賑わう町とはいえまだまだ慎ましい暮らしだったことが想像できる。

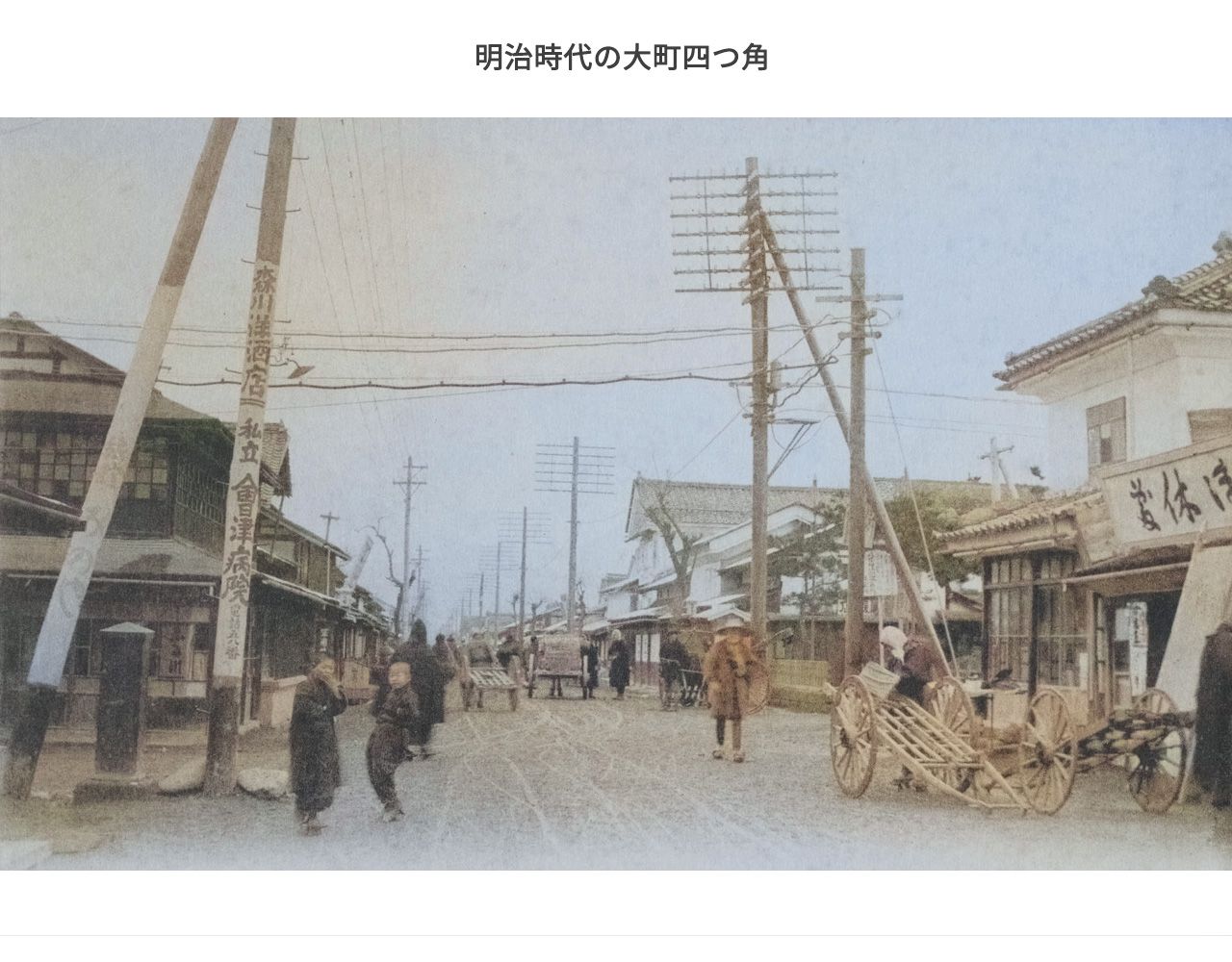

明治時代の大町四つ角付近。右手建物の奥・道路を挟んで反対側には会津新道碑を囲む柵が見えている。

明治時代の大町四つ角付近。右手建物の奥・道路を挟んで反対側には会津新道碑を囲む柵が見えている。左手の角にある建物は古川牛肉店。

ディープラーニングによる着色

なぬかまち.com デジタルアーカイブ :若松市大町停車場通

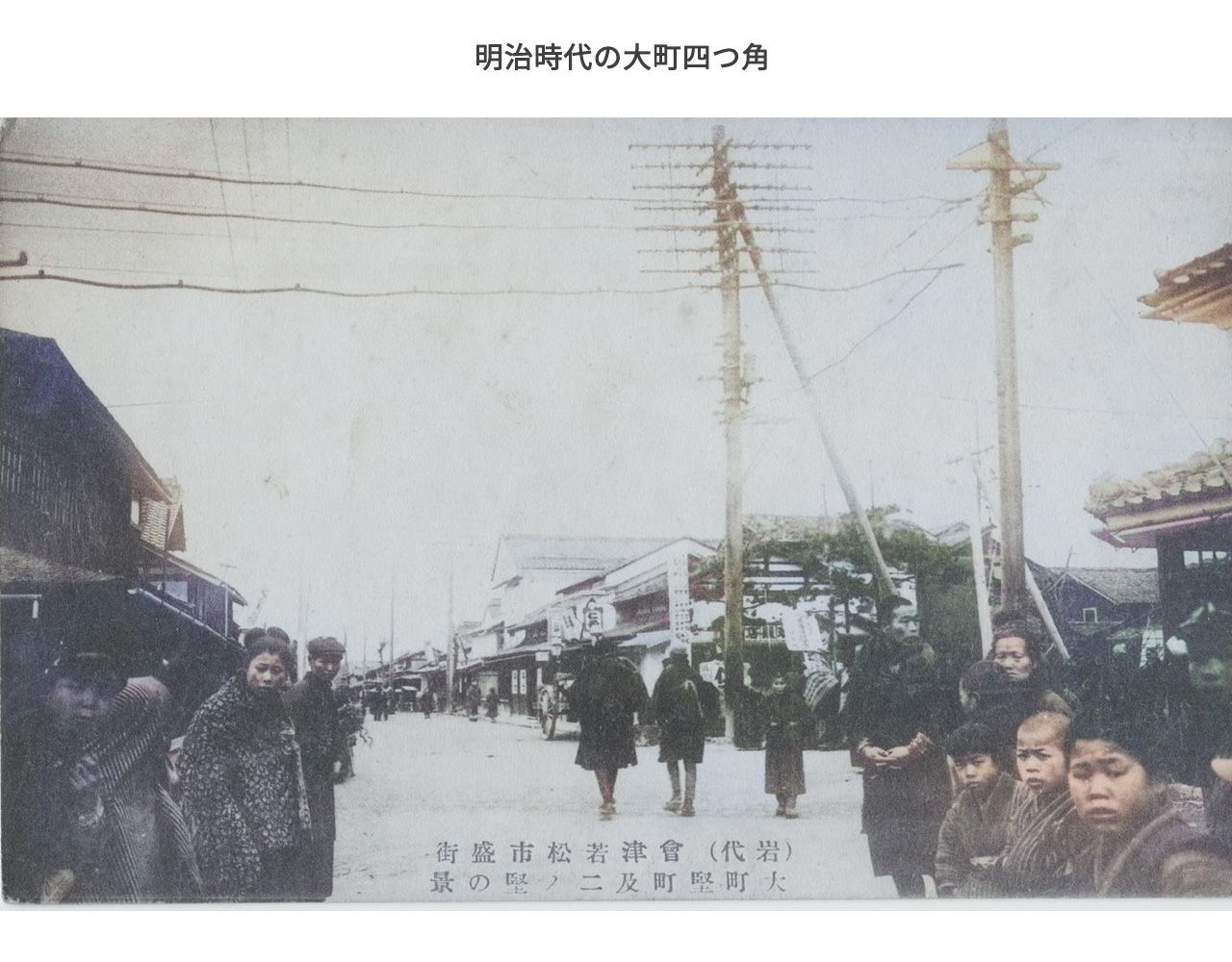

上記写真と同じ角度で撮影したもの。カメラが珍しいのか、周りの人々が注目している。

上記写真と同じ角度で撮影したもの。カメラが珍しいのか、周りの人々が注目している。ディープラーニングによる着色

なぬかまち.com デジタルアーカイブ :岩代 会津若松市盛街 大町堅町及二ノ堅の景

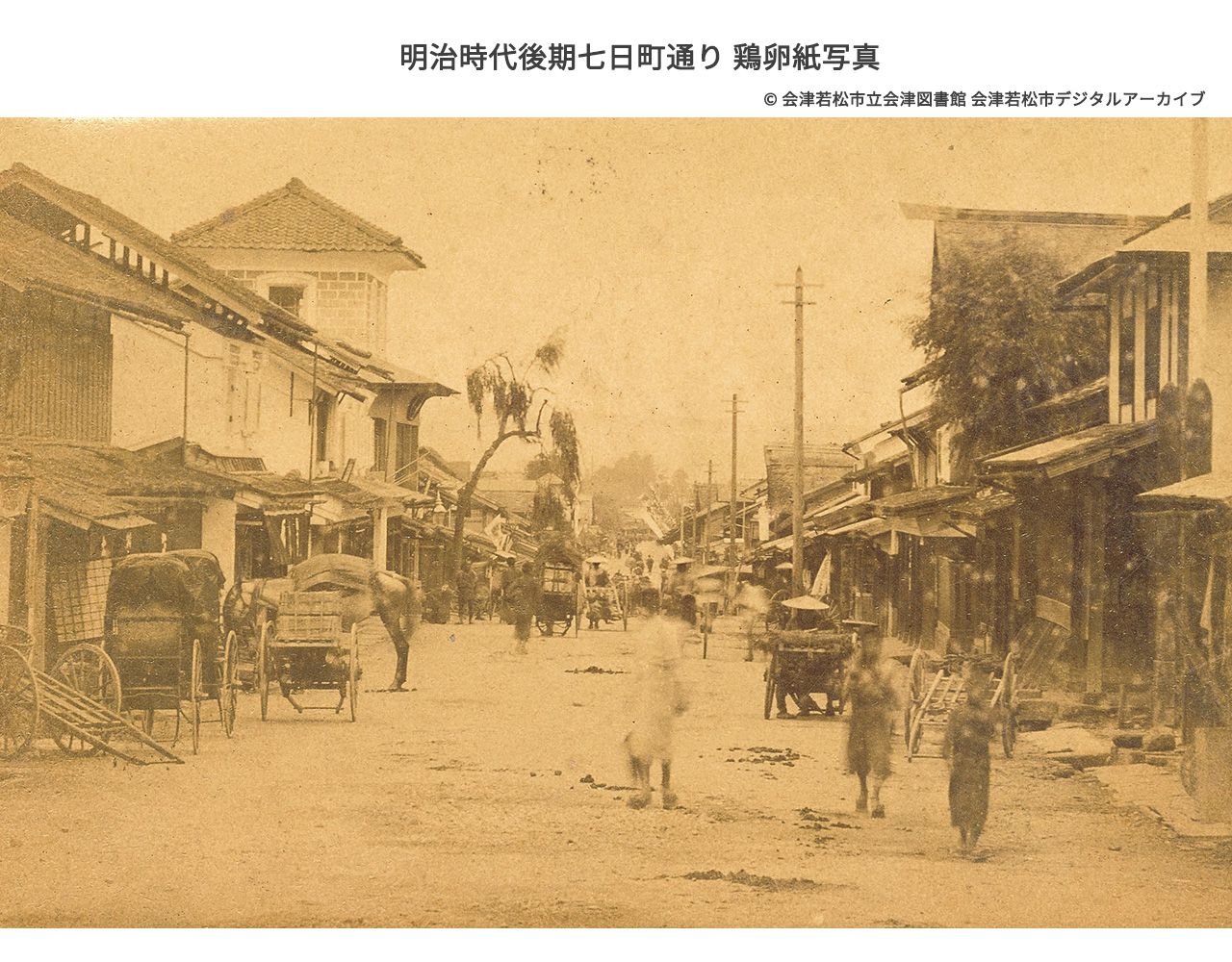

明治後期の七日町通り、鶏卵紙写真(古い写真の技法)。若松市栄町の写真師飯岡が撮影したもの。

明治後期の七日町通り、鶏卵紙写真(古い写真の技法)。若松市栄町の写真師飯岡が撮影したもの。会津若松市立会津図書館蔵 会津若松市デジタルアーカイブ

明治30年代になると、七日町通りの旅籠は規模が拡大するものの、その数は6軒へと減少しました。

記録によると6軒の旅籠としてあげられているのは、皆山楼(清水屋新吉)・菊壽楼(山内喜次)・関東屋(小荒井つな)・枡屋(山口新吉)・美濃屋平次郎・内田屋、という旅籠です。

貸座敷業や割烹店も若松市内11軒のうち、その半数近くは七日町通りに店を構えていました。

山田楼・萬喜楼・萬壽亭・鶴遊亭・富貴亭・望岳楼、という店の名前が記録に残っています。

このうち山田楼では会津自由党結成の大懇親会が開かれ、帝政党の結成準備会も開かれるなど、政党に関する舞台ともなっています。

会津三方道路の開通もあり、人や荷物の往来が激しくなるにつれて七日町通りの道路も整備されるようになっていきました。

それに関連した運送会社も営業を始めるようになり、明治20年(1887年)12月には「内国通運会社」(旧定飛脚仲間によって設立された陸運元会社を前身とし、明治前期を通じて政府の手厚い保護を受けた水陸運輸会社。現在の日本通運。)の若松出張所が七日町198番地に置かれました。

また、近隣の町村との往来が本格化したのもこの時代でした。明治33年(1900年)頃には、若松 - 会津坂下(あいづばんげ)間の客馬車が開通し若松側の起点となったのが七日町でした。馬車の御者が吹くラッパの音から「トテ馬車」とも呼ばれており、大正15年(1926年・昭和元年)頃まで営業が続けられました。

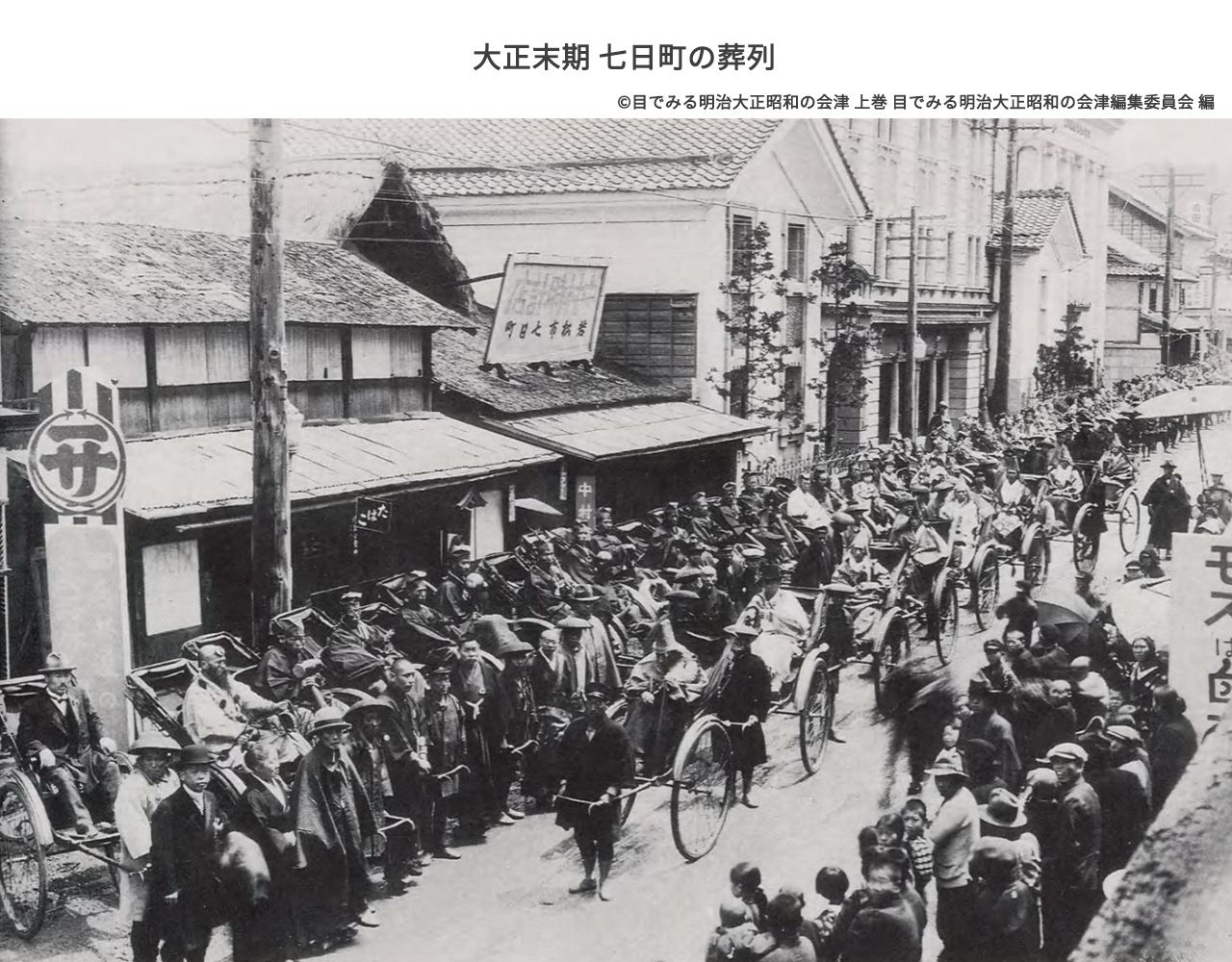

大正時代の文化発展 大正時代に入ると、人々の生活にも娯楽を楽しむ余裕が生まれてきました。芝居や活動写真などの文化が会津にも入ってきたため、人々はそれらに熱狂しました。

七日町通りの常光寺付近に常設の芝居小屋ができ、付近に遊郭が誕生し、日本陸軍連隊が会津若松に駐屯するようになると、ますます七日町通りは会津一の繁華街として賑わっていくことになります。

現代でも私たちの目を楽しませてくれる洋風建築の建物が建てられたのもこの時代でした。

明治22年4月に町制としての若松町が誕生した後、会津若松が福島県として初めて市制へと移行したのは明治31年(1898年)のことでした。それから25年後の大正12年(1923年)には、市制25年を祝う祝賀会が3日間にわたって繰り広げられました。

鶴ヶ城本丸跡地では園遊会が開かれ、市民は屋台や仮想行列で町を練り歩き園遊会会場へと連なっていきました。

大正時代の七日町通り。白木屋漆器店付近から通りの西側を望む。

大正時代の七日町通り。白木屋漆器店付近から通りの西側を望む。左手に見える3階建ての建物は清水屋旅館。

ディープラーニングによる着色

なぬかまち.com デジタルアーカイブ :若松市七日町通

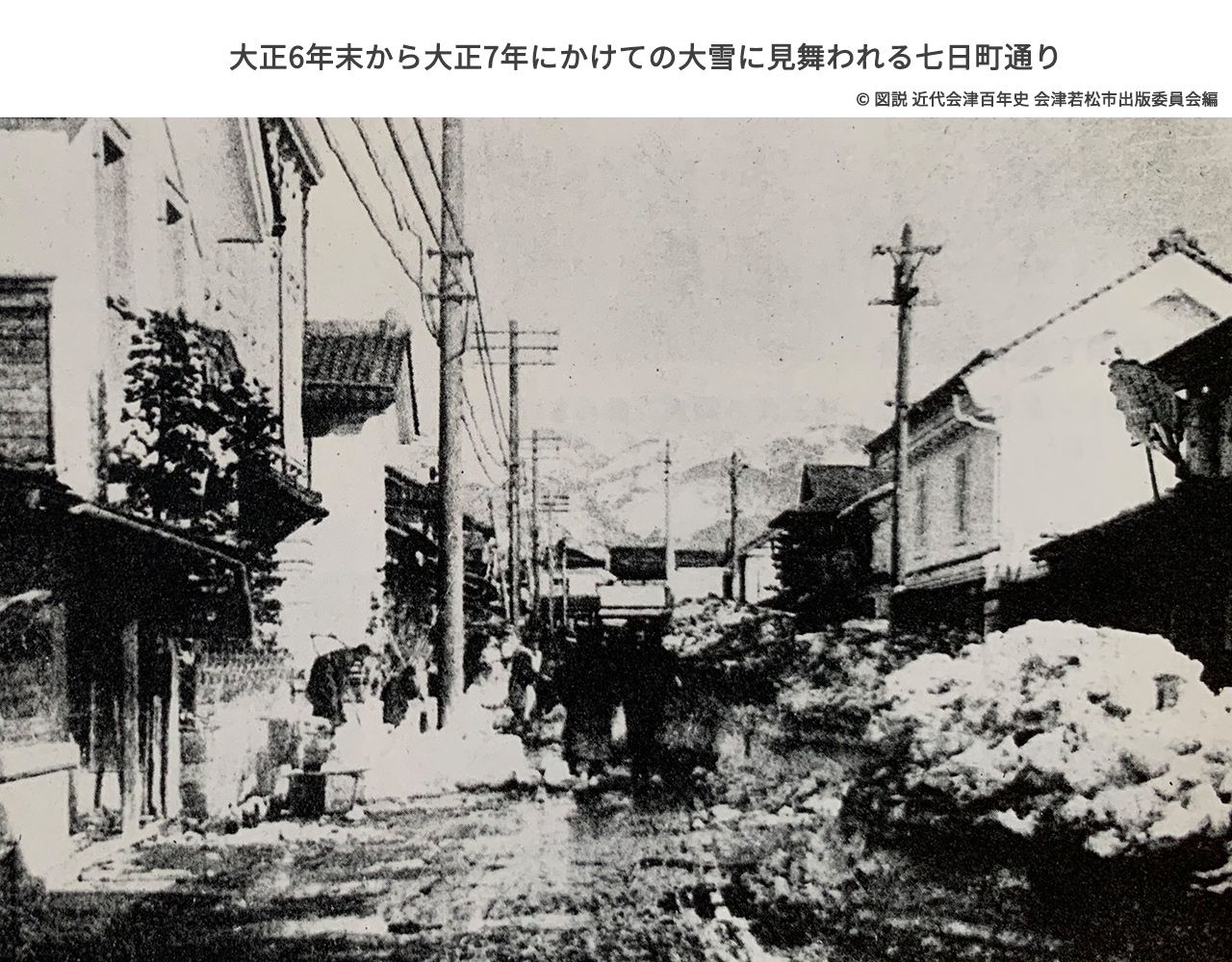

大正6年末から大正7年にかけての大雪に見舞われる七日町通り。積まれた雪で馬車の通行は難しい。

下部のサムネイル画像を選択すると画像が切り替わります。

それまでは明治36年(1903年)に七日町郵便局(初代局長は地元の酒造業林直八で、自宅の一部を局舎にした)が開設されていましたが、民間の金融機関も七日町通りに店舗を構えるようになります。

大正2年(1913年)6月に、「勧業貯金株式会社」が七日町13番地に設立されました。大正10年(1921年)には現在の第二塚原呉服店西隣りに「太宰貯蔵銀行」・その隣りに「郡山橋本銀行 若松支店」が開設・さらに2軒おいて「福島県農工銀行」が営業を開始しました。

大正11年(1922年)12月1日には「郡山商業銀行若松支店」が営業を開始しています。

この時代は全国的に地方の小規模な銀行が乱立した時代でもありました。

しかしその後の昭和恐慌によって、それらの銀行は淘汰されていくことになります。七日町通りの清水屋旅館は「会津勧業無尽株式会社」(大東相互銀行の前身・現在の大東銀行)が買収し同地に本社を移転しています。「大宰貯蔵銀行」は「福島貯蓄銀行」へ名称が変更され東邦銀行に合併されるまで営業を続けました。「郡山橋本銀行 若松支店」跡には、「第四銀行若松支店」が移転、その後現在の店舗へ再移転しています。

このように、町並みが大いに発展した大正時代が終わりを迎え、時代は昭和へと移っていくのです。

戦前昭和の町並み 昭和に入ってからも七日町通りの賑わいは続きました。

当時の店舗としては、以下の店舗が記録に残っています。

漆器業:高瀬喜左衛門・福西惣兵衛・武藤新吉・山寺久吉・新城猪之吉

酒造業:林平八郎・真船久平

海産物商:渋川善太郎・藤崎忠吉・関幸太郎

その他:塚原呉服店・第二塚原呉服店・三原時計店・星徳陶磁器店

さらにこの時代になると、自動車やトラック・バイクなどのエンジンを原動力とする車両が増え、通りの雰囲気も変わり始めています。

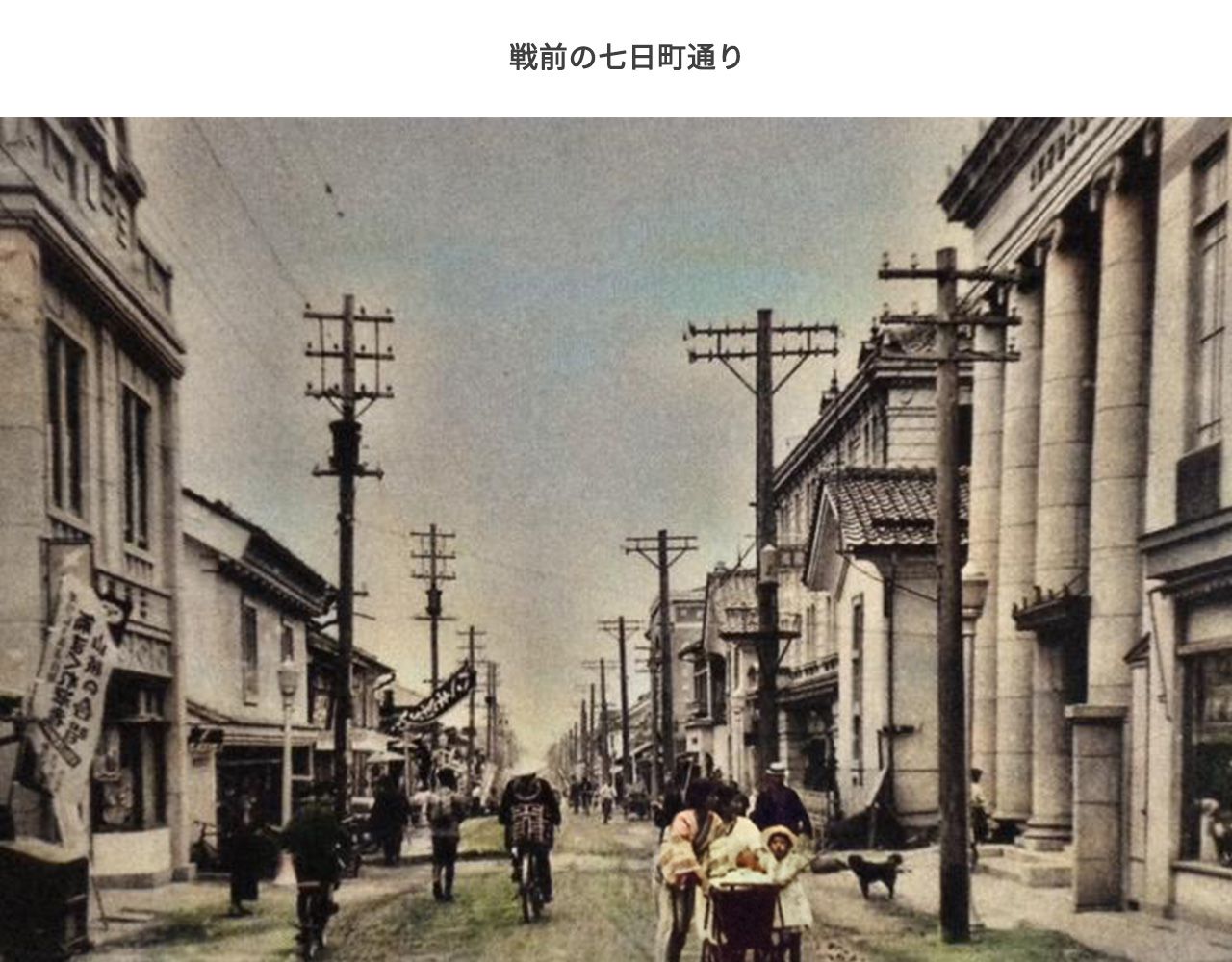

戦前の七日町通りの様子。

戦前の七日町通りの様子。右側手前の大きな柱が見える建物は、現在も残る旧郡山橋本銀行若松支店(現在の滝谷建設)。倉を挟んで奥には現在も残る白木屋漆器店の建物が見える。

街を歩く人々は和服で、当時の時代を反映している。

ディープラーニングによる着色

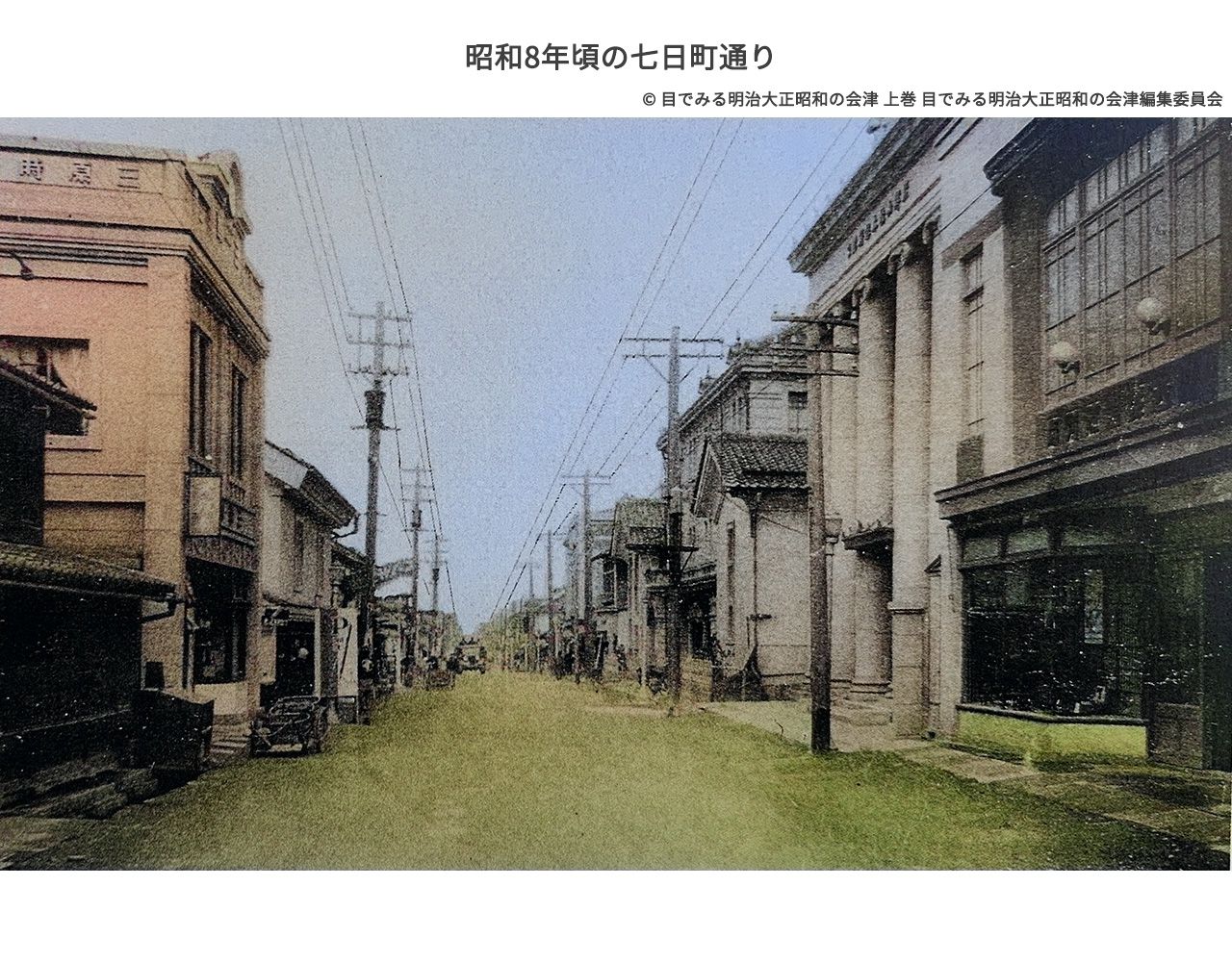

昭和8年頃の七日町通り。左側には三原時計店が新築されている。遠くにはトラックもみえる。交通量は少なくまだのんびりした雰囲気である。

昭和8年頃の七日町通り。左側には三原時計店が新築されている。遠くにはトラックもみえる。交通量は少なくまだのんびりした雰囲気である。ディープラーニングによる着色

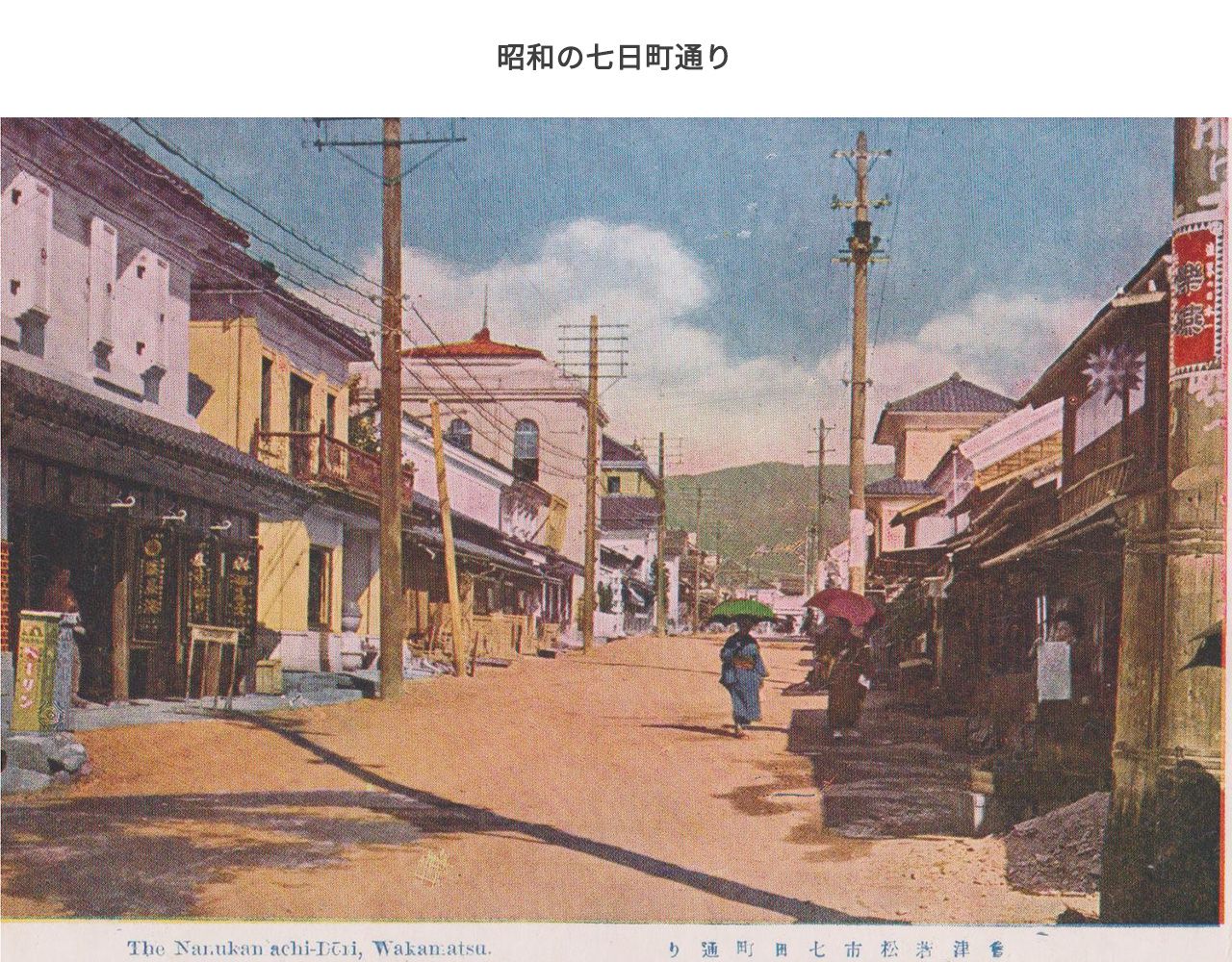

昭和の七日町通り。通りの傾斜が分かる写真。現在もこの地点は歩いて分かる傾斜がついている。

昭和の七日町通り。通りの傾斜が分かる写真。現在もこの地点は歩いて分かる傾斜がついている。なぬかまち.com デジタルアーカイブ :會津史跡 飯盛山白虎隊 名勝繪葉書 原色八景

白黒写真を元に手着色しオフセット印刷により発行された絵葉書より。

白黒写真を元に手着色しオフセット印刷により発行された絵葉書より。店先ののぼりの色・電柱看板・バイクのサイドカーの色などが分かる。

右手前は白木屋漆器店で現在の壁の色と同じ。倉を挟んで第二塚原呉服店は現在の窓と形が違うことが分かる。

左側には、今は跡地になった清水屋旅館の建物が見える。電柱には新たに街灯が吊り下げられている。

なぬかまち.com デジタルアーカイブ :若松市街

昭和12年(1937年)には七日町通りの道路が舗装されました。

このように、明治・大正・戦前の昭和と時代が変わっても、七日町は経済や交通の中心地として大きな役割を果たしてきたのです。

戦後昭和と平成 街の低迷とそこからの復活 第二次世界大戦が終わるとともに、七日町通りも復興の足音が大きくなってきました。 昭和23年(1948年)には、七日町駅が新設されます。会津若松駅と西若松駅間の短い区間に七日町駅を新設するのは大きな困難が伴いましたが、地域住民の熱意によってそれは成し遂げられました。

昭和25年(1950年)に施行された国土総合開発法や朝鮮戦争の影響により、日本経済を加速させるために只見川の電源開発が行われるようになると、工事現場への交通の出入り口として七日町通りは熱狂的な賑わいを見せました。

(なぬかまち.com デジタルアーカイブ :只見川の電源開発)

(なぬかまち.com デジタルアーカイブ :水力研究所 奥只見一三七〇〇〇KW水車 完成記念 東京芝浦電気株式会社水車部)

しかし、昭和30年(1955年)年代になると工事の完成と共に七日町通りの賑わいは下火となっていくのです。

さらに、昭和の復興・新しい平成へと時代が移り変わるとともに、交通事情も変わっていきます。

七日町に限らず、人の移動手段は車へと移っていきました。さらに郊外のバイパス道路開通も一因となり人の流れは変わり、七日町通りは単なる道路となり多くの人は車で通過するだけの通りとなったのです。

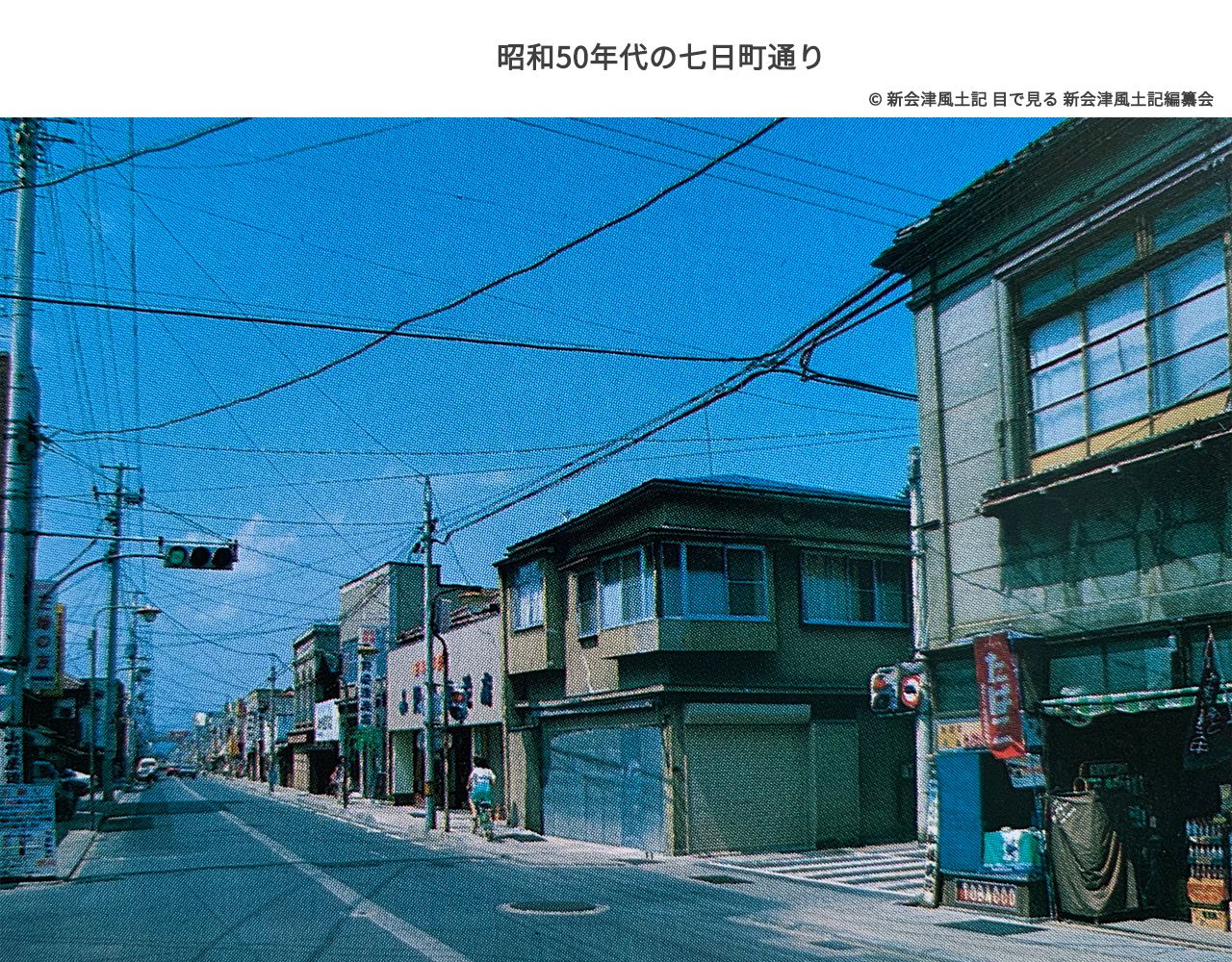

昭和50年代の七日町通り。七日町通りと大和町通りの交差点(37.499521,139.924246)付近から西側(七日町駅方向)を写したもの。建物の外観などは統一されておらず、ごく一般的な商店街の雰囲気。

昭和50年代の七日町通り。七日町通りと大和町通りの交差点(37.499521,139.924246)付近から西側(七日町駅方向)を写したもの。建物の外観などは統一されておらず、ごく一般的な商店街の雰囲気。

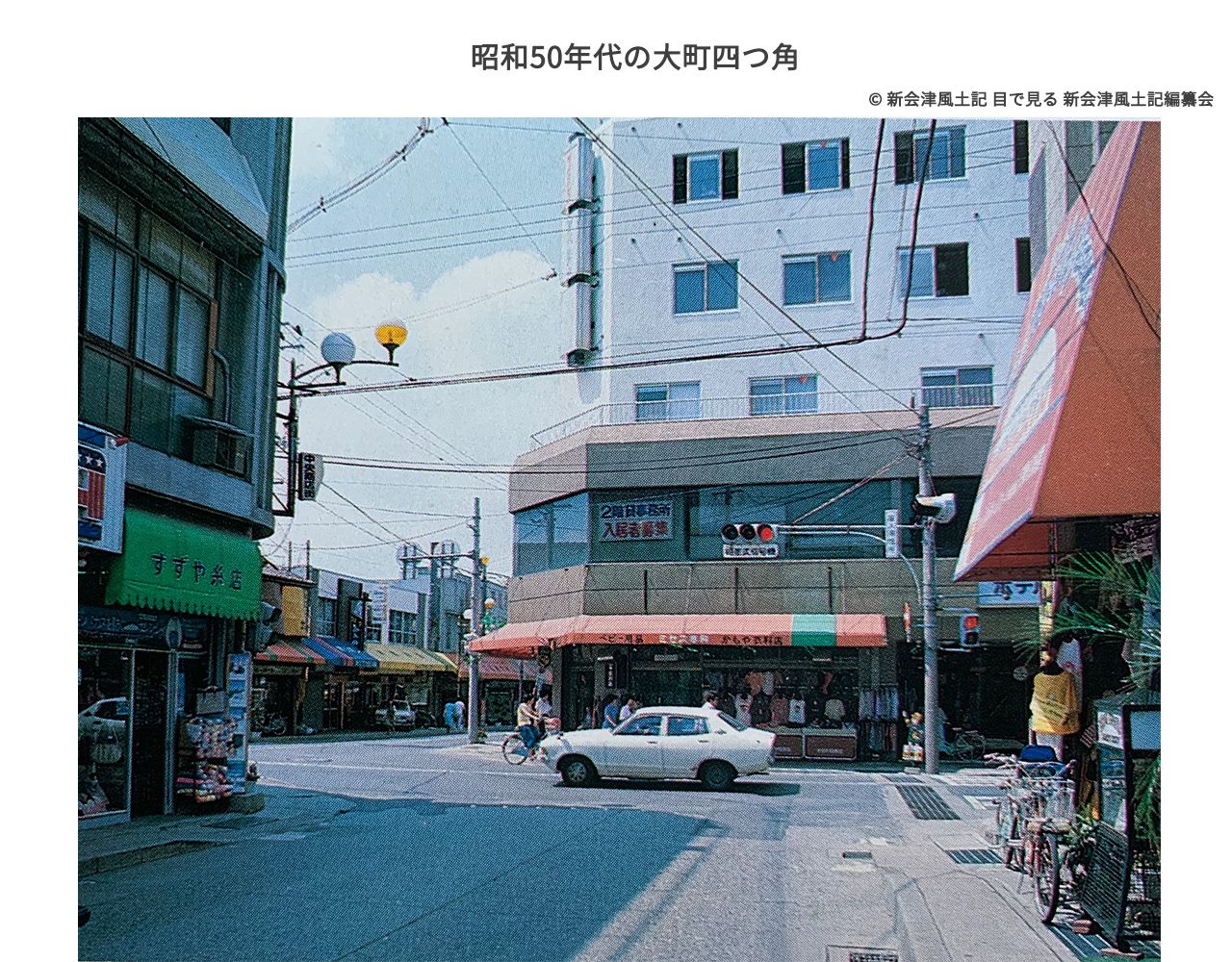

昭和50年代の大町四つ角。西側の七日町通り方向を撮影したもの。車の形が時代を感じさせる。

昭和50年代の大町四つ角。西側の七日町通り方向を撮影したもの。車の形が時代を感じさせる。

かつて多くの人で賑わっていた通りは、1990年から2000年ごろには街を歩く人はいなくなり店舗はシャッターが降ろされた閑散とした通りとなってしまいました。人口の減少や店主の高齢化などによって、空き店舗なども増えていき七日町の商店会が解散するほどの状況へと追い込まれていきます。

そんな状況を打開しかつての賑わいを取り戻そうと立ち上がったのが、七日町通りまちなみ協議会の会長である渋川恵男氏(渋川問屋取締役)・同副会長 庄司裕氏・会津若松市議会議長 目黒章三郎氏でした。この3氏は、「街の人口減少は止められない、それなら観光客を誘致することによって賑わいを取り戻す」という発想を実行に移していきます。

そのために、空き店舗を改装しレトロ風なデザインや町並みと馴染む外観へと変えていきました。

また、元々残っていた古い建物をあえて見せる(近代に建物に取り付けられた外板や看板を除く)ことによって、元々ある時代遺産を生かしていくことも提案していきました。

それらの過程が全て順調だったわけではありません。

それまでの町おこしの失敗に、いわば疲れを感じていた各店舗の店主を説得するのは簡単なことではなかったようです。旧市街中心地の空洞化は避けられない時代となり無駄な労力ではないのか、という意見も多くみられました。

しかし、ある一軒の店舗が改装をきっかけにガイドブックに取り上げられるとともに観光客が来るようになったことで、成功のモデルケースができることになります。

また、積極的に補助金を投入することにより、店舗を改装し景観を整えることが加速していきました。

店舗が改装され観光客が集まるようになるとともに、通りのシンボル的存在である七日町駅の改装も実現しています。 それまでは無人駅として荒れていた七日町駅が改装され、見た目だけでなく駅のアンテナショップも入居することになりました。 それによって、駅も人が集まる場所へと変わっていったのです。

国鉄時代の七日町駅の様子。1983年8月撮影。「ナヌカマチ」という大きな看板が印象的。

国鉄時代の七日町駅の様子。1983年8月撮影。「ナヌカマチ」という大きな看板が印象的。このように人が集まる店舗が増えることに加えて、定期的なイベントも開催されるようになりました。 イベントによって定期的な集客ができるようになり、イベントを目的として来訪する観光客も増えるようになっています。 さらには国内だけでなく海外からの観光客も増加している傾向にあります。

最近では、テナントが複数入ることのできる大型店舗の改装が進められています。 いずれも古くからある商家の蔵や建物を有効に利用したもので、価値ある建築を活かしつつも時代にあった運営を目指しています。 さらに街全体としても電線を地中化するなど、景観に配慮したまちづくりも進められています。

一方で残されている課題もあります。 例えば、町並みの自己主張が少なく感じられるためにこれが七日町通りだというイメージが薄いという意見があります。また、現在でもいくつかの空き店舗が存在するためそれらをどう活用していくかも課題となっています。さらに七日町通りは中心部から郊外へと抜ける現役の道路でもあるため、街歩きの歩行者の安全をさらに高める必要もあります。そして、観光客用の無料駐車場が少ない点・冬季間は無料駐車場が利用できないことも課題の一つです。

このように、各時代の人々が守り抜いてきた七日町通りの賑わい。

町並みは生き物のように常に変化を繰り返していくもの。長い時代の中で今も生命力にあふれる七日町通りを歩いてみませんか?

現代における七日町通り再生のあゆみ

平成5年(1993年)川越市で開催された全国街並みゼミに参加する。渋川氏・庄司氏・目黒氏3名で七日町通りの建物について調査を行う。その結果、洋館が約10・倉が約50・商家が約20残されていることが判明する。

平成6年(1994年)発起人23名で七日町まちなみ協議会を発足。国土交通省のまちなみデザイン推進事業に選定され助成を受ける。その結果、今まで注目されていなかった御三階・東軍墓地・斎藤一の墓などの歴史的・観光資源に注目する。

平成7年(1995年)七日町通りを3ブロック(上の区・中の区・下の区)に分け会津若松市との景観まちづくり協定を締結。それにより外観工事に対する半分・上限70万円の補助金の利用が可能になる。

平成8年(1996年)会津若松市によりレンガ通りが整備される。

平成9年(1997年)廃業したガソリンスタンド跡地を福島県と会津若松市が購入し、ステージ付きの市民広場として整備する。

平成14年(2002年)福島県・七日町通り町並み協議会・JR東日本が連携し、七日町駅舎を大正浪漫調の洋館に改修。駅カフェを併設。会津若松市が七日町ローマン小路(会津ブランド館前道路)を整備。タウンマネージメント機関認定を受けたまちづくり会津により、アイバッセがオープン。

平成16年(2004年)福島県の支援を受け七日町まちなみ協議会が主体となり会津ブランド館を整備。

平成22年(2010年)国土交通省 都市景観大賞 美しいまちなみ優秀賞を受賞。

令和元年(2019年)国土交通省 手づくり郷土賞 大賞部門を受賞。

令和3年(2021年)福島県 第6回ふくしま産業賞 特別賞を受賞。

令和5年(2023年)福島県 第6回ふくしま産業賞 特別賞を受賞。

令和5年(2023年)文部科学大臣・農林水産大臣・国土交通大臣が認定する歴史的風致維持向上計画に認定され、会津若松市が策定した「歴史的な街なみ、景観に関する方針」に、七日町通り(国道252号)の無電柱化計画が含まれる。

この記事でご紹介した資料一覧

・町名の由来:おらが街のミニ歴史 旧町名・地名由来冊子出版部会 編 会津若松市教育委員会(1986年)

・福島県立博物館調査報告書 19 福島県立博物館(1989年)

・大東相互銀行四十年史 大東相互銀行(1983年)info:ndljp/pid/964388

こちらにも足を伸ばしてみませんか?

阿弥陀寺

阿弥陀寺は慶長8年(1603年)に開基されたお寺です。そして多くの歴史の舞台ともなってきたお寺でもあります。良然によって開かれ、地元の多くの人々が協力した阿弥陀寺。戊辰戦争時には悲劇の舞台ともなりました。

清水屋旅館跡

清水屋はかつて七日町通りにあった旅館です。建物は木造3階建てで、当時から格式の高い旅館でした。歴史の教科書で名前を見たことのある、あの有名人たちもここに宿泊しました。

七日町地蔵尊

かつてここには「吉祥院」という大きなお寺がありました。現在はその本堂は残っておらず、地蔵尊が残るのみ。目を閉じるとかつての勇壮な建物がそこに。